【前回の記事を読む】片田舎から「筋肉で成り上がった」海外セレブと言えば?…ボディビルダーからハリウッドへ、さらには州知事にまでなった人物。何が言いたいかというと、筋トレ一本で、体力を付け、コミュ力を上げて、仕事を得て、友人や家族を得て、幸せに暮らそうという計画を立ててはいけないということだ。筋トレはしろ。しかし、筋トレ以外の部分は、筋トレ以外の能力を使って自分で得ていけ、ということだ。筋トレはそ…

実用

ジャンル「実用」の中で、絞り込み検索が行なえます。

探したいキーワード / 著者名 / 書籍名などを入力して検索してください。

複数キーワードで調べる場合は、単語ごとにスペースで区切って検索してください。

探したいキーワード / 著者名 / 書籍名などを入力して検索してください。

複数キーワードで調べる場合は、単語ごとにスペースで区切って検索してください。

-

『とりあえず筋トレしろ』【第52回】Kouki Okumura

日本に生まれたという「国ガチャ成功」…能力が低くても享受できる、日本ならではの制度とは…?

-

『無肥料栽培は良いことばかり』【第5回】林 喜美雄

木を丈夫に育ててきたことに自信があった私は、土壌のpHを下げるために薬品を散布した。2年後、見事に失敗した――

-

『差出人は知れず』【第13回】黒瀬 裕貴

妻はこれからも一緒に居てくれるつもりだった。俺だって……もっと一緒にいたかった。できることなら墓場まで、死んでからも。

-

『小さな物語』【第6回】たかはし こうぞう

火葬場で知らないおじさんと将棋を指した。一進一退で、駒の心を知っているコウは負けるはずがなかったが、おじさんが笑顔で…

-

『片づけられるようになるために私がやったこと』【第4回】根原 典枝

いつも快適で心も身体も整える部屋にするために必要なのは、企業でも実践されている4S!つまり…

-

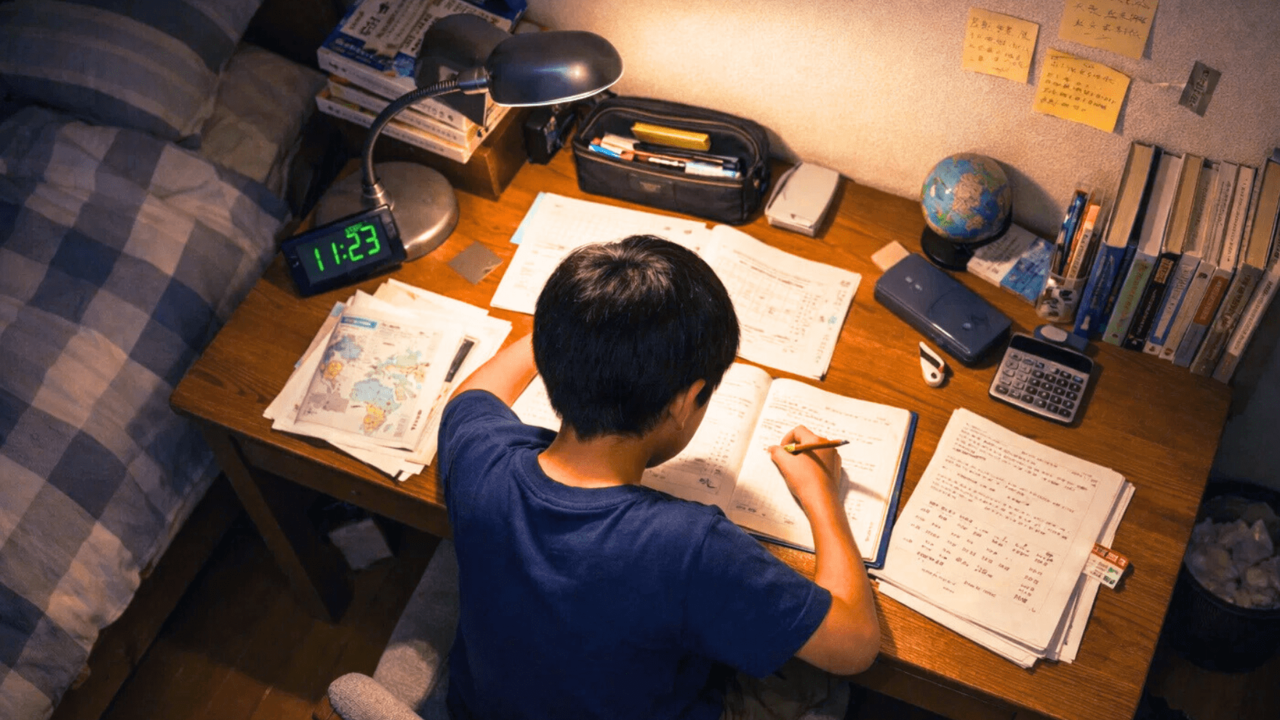

『自然から離れると人は萎れる』【第3回】鈴木 王洋

小学受験・中学受験の危険性…日光から遠ざかった部屋で勉強し続けると、社会では活躍できない?

-

『富裕層のための相続設計術』【新連載】曽根 恵子

相続を成功させるには? 「資格者に依頼すれば完璧」は思い込み。特に不動産関連では、財産全体を把握した〇〇が不可欠!

-

『柔軟な人生計画術』【新連載】大橋 慶一

生成AIを活用して、人生の計画を考えてみる。しかし、立てた計画を追求し続けることは重要ではない。なぜなら…

-

『女神の知的恋愛戦略』【第2回】SERENA

【すべての女性へ】パートナーと特別な信頼関係を築き、本当の意味で愛される女性になるために、まず必要なこととは?

-

『それでもこの仕事が好き』【最終回】氷上 龍

被差別部落出身の78歳女性。読み書きもできないまま大人になり、「普通の仕事」にも就けなかった…彼女の末路は——

-

『とりあえず筋トレしろ』【第51回】Kouki Okumura

片田舎から「筋肉で成り上がった」海外セレブと言えば?…ボディビルダーからハリウッドへ、さらには州知事にまでなった人物。

-

『先読みする投資術』【第2回】小野 雅弘

アナリストの激務の日々…メール返信は日本の投資家からなら夕方まで。海外の投資家からなら、翌朝彼らが受信ボックスを開く時まで。

-

『それでもこの仕事が好き』【第13回】氷上 龍

介護を受けていた男性は“元暴力団員”だった…介護士の“とあるミス”が原因で、大激怒。そして、包丁を手に……

-

『E判定から勝つ 医学部受験[注目連載ピックアップ]』【最終回】峰岸 敏之

「合格は親への最大の感謝」——医学部受験専門塾が伝える"学力以上に大切なこと"とは?

-

『テクニカル分析の成功率』【第3回】宮脇 利夫

【投資家必読】専業トレーダーが30年間のデータをもとに、買いと売りのタイミングを徹底解説!図表が豊富でわかりやすい

-

『それでもこの仕事が好き』【第12回】氷上 龍

火事から逃げきれず、夫は焼死体に……もし、“灯油ストーブ”を“電気毛布”に変えていれば…その代償はあまりに大きかった

-

『差出人は知れず』【第12回】黒瀬 裕貴

息子のことばかり気にする妻…息子に嫉妬し、「愛する女が他の男に入れ込んでいる」と思うようになり…

-

『E判定から勝つ 医学部受験[注目連載ピックアップ]』【第11回】峰岸 敏之

医学部の奨学金が返済不要で、実質もらえる? 大学と行政が連携して作られた「地域枠入試」とは

-

『パーマネントピース』【第3回】ロバート・オーツ,早川 正彦

「テロリストを何人か殺せばテロに終止符を打てる」は間違い…テロの根絶に本当に必要なのは?…

-

『それでもこの仕事が好き』【第11回】氷上 龍

「先生、早く死なせてください」「今日は血圧が高い…MRI予約しておきますね」「…先生、私死んだりしませんよね」(…え?)