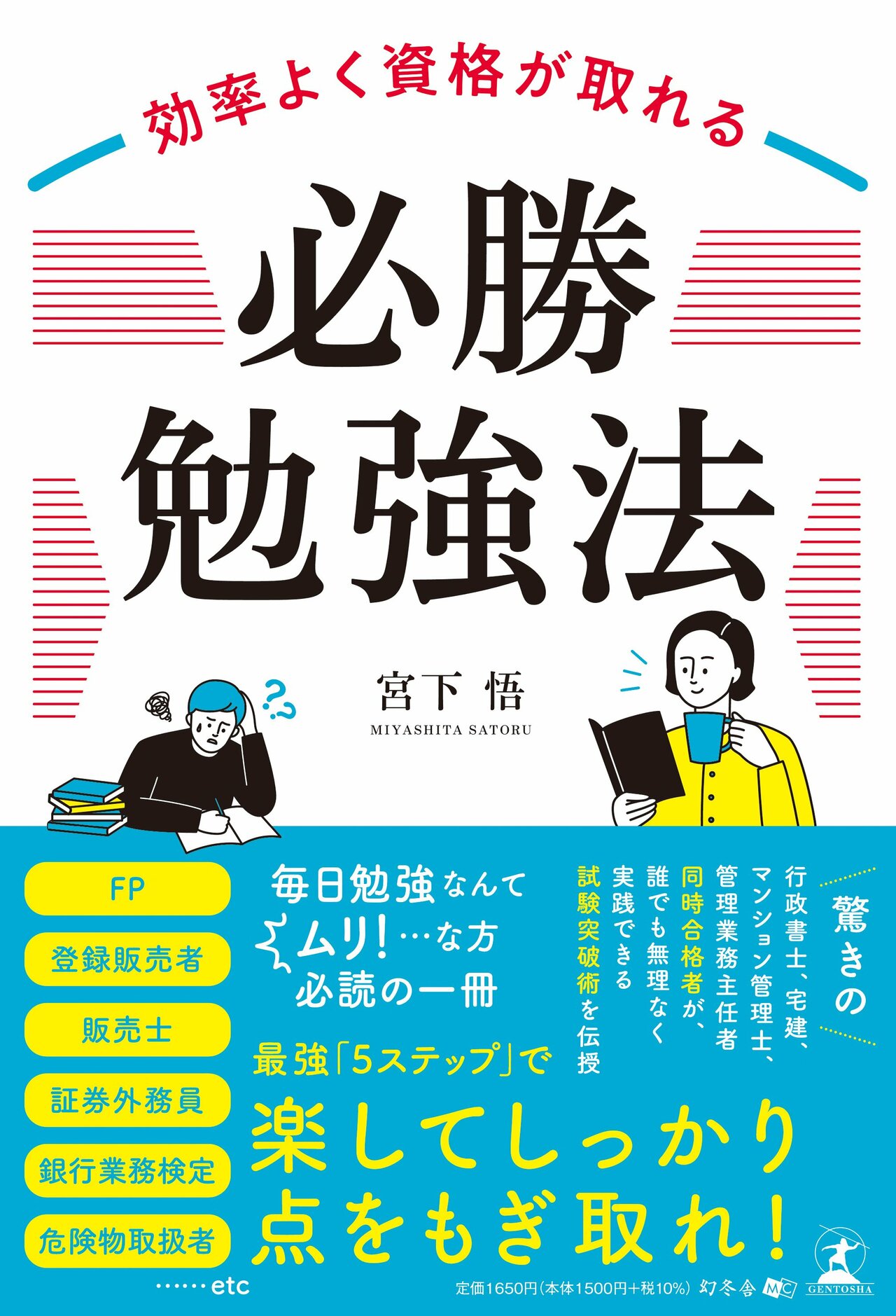

【前回の記事を読む】過去問は解けるのに試験に落ちる人の共通点――あなたに足りないのは“合格力”

第1章 「資格試験」に合格するための勉強法とは?

4 資格試験で「満点」は目指さない

前に挙げた通り、資格試験において「満点」は目指すべきではない。なぜならば、難易度の高い問題は必ず一割程度出るもの、と割り切ったほうが現実的だからである。

確かに満点を取れれば、本人の気持ち的には嬉しいだろう。ただ、満点が取れたところで賞金が出るわけでもなく、満点だろうが合格ラインぎりぎりの点数だろうが、合格は合格である。また、主催者側の立場にしても、簡単に満点が取れるような試験では、「資格の品質」が問われることにもなりかねないため、必ず難易度が高い問題が出るようになっている。

主催者側の中には、全ての問題を正解してほしいと思う人もいるかもしれない(?)が、「働きながら勉強をする」という制約がある以上、あくまでも「効率的に合格を目指すこと」を目標に据え、筆を進めていきたい。

5 具体的に何を取り組むか

では、具体的に何を取り組むのか。それは、

「過去問五年分を、五回繰り返す」

ということである。

そんなに断言していいのか、という声もあろう。だが、この過去問をベースとした勉強法には、根拠がある。

根拠としては、①資格試験はほぼ、「過去に出題された問題の焼き直し」である、②テキストを繰り返し読んだところで、なかなか頭に入らない、③あらかじめ、必要な勉強量がある程度把握できる、④受験者の勉強の拠りどころは、結局のところ過去問になる、の四点を挙げたい。

まず①について、試験の主催者側としては「奇をてらう」問題は出しにくい、ということである。

特に国家資格については、あまりにも奇をてらい過ぎた問題を出題したがゆえに、解釈によって正解が複数出てくる、ということは避けたいところである。正解が複数存在すれば、想定以上に合格者を出すこととなり、それこそ「資格の品質」が問われることにもなりかねない。その観点に立つと、主催者側はどうしても保守的にならざるを得ないのである。

②については、実際に勉強した人はこのような経験があるだろう。ただ単にテキストを読んでいるだけでは、集中力が続かなかったり、疲れが出て眠くなったりする。テキストに「ここが重要!」と書いてあったところで「なぜ重要なのか」がわからないために、引っかかりのないまま読み通すことも多々ある。