はじめに

二〇二〇年、新型コロナウイルスによるパンデミック以降、世界はすっかり変わってしまった。変わらないように見える平穏な日常の背後に、名状しがたい不安が漂うこの空気感はなんだろう?

昭和・平成・令和を通して、平等、非差別、ジェンダーレス等々は可視化できる分野には浸透してきたのだが、それとは裏腹になんだか人々の心は格差、被害者意識、責任回避、不寛容な方向に向かっているように感じるのは私だけだろうか。

平成時代において、障害児教育は驚くほど変容した。障害者という捉え方も世間の見方も、また行政の対応や政策も変わった。名称も養護学校からほぼ特別支援学校に変更された。一方で枠組みづくり、レッテル貼りだけが先行して進んだようにも見える。しかし障害児の教育・環境は、本当に当事者たちに好ましい方向に変化しているのだろうか?

私的療育施設である「こばと塾」「こばと治療教育センター」は、昭和と平成のつなぎ目からスタートし、平成から令和につながる日々を障害児たちと向き合い続けてきた。六百人近い幼児・少年・青年と関わり、十年、十五年以上と長い付き合いになった人もいる。 思い起こせば、よくこれだけたくさんの個性豊かな子どもたちと出会ったものだと思う。

ダウン症、筋ジストロフィー、水頭症、小頭症、ウィリアムズ症候群、コケイン症候群、ピエールロバン症候群、レット症候群、ソトス症候群、染色体異常、知的障害、緘黙症など、さまざまな病気の子どもたちと関わってきた(※注参照)

重度自閉症から軽度自閉症、グレーゾーンのアスペルガー症候群(発達障害)までさまざま、重複障害も多々あった。診断名は時代によって、また発達段階、診断医師によって変化することも稀ではなかった。

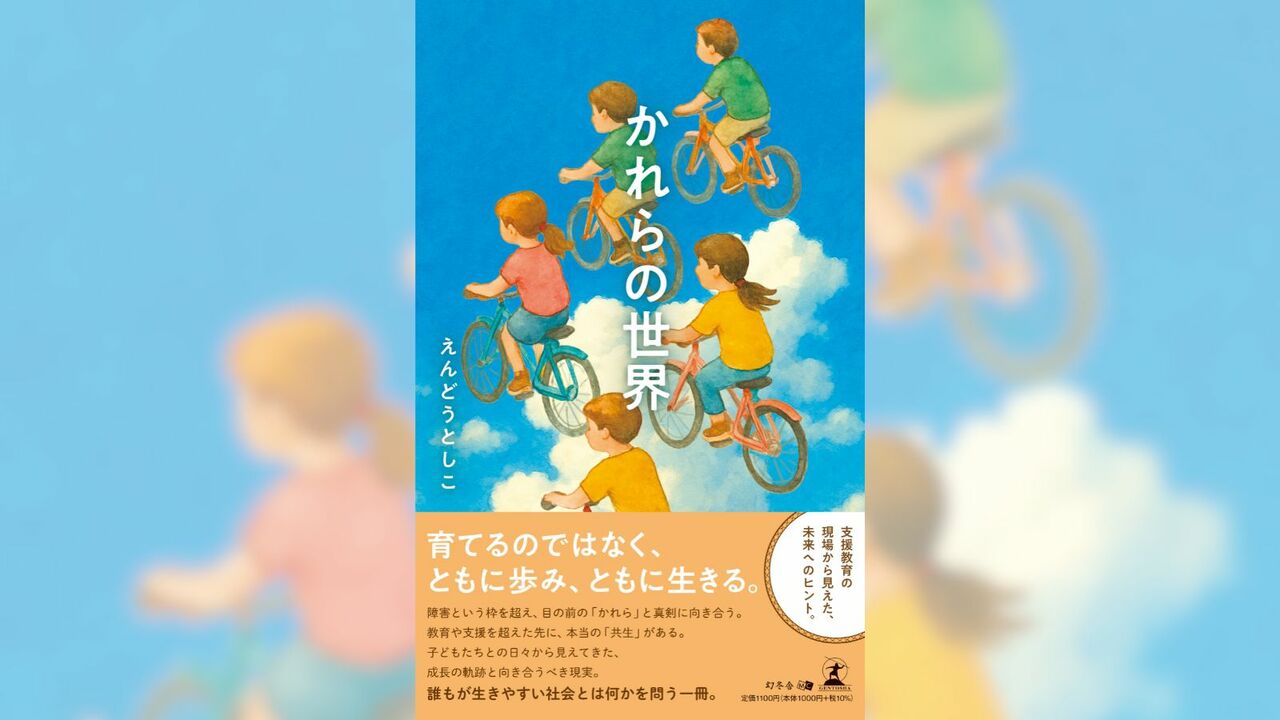

長く深い付き合いの中で障害児教育の教科書には載っていないかれらの姿、かれらの世界の奥深さを見てきた。変わりつつある世の中だからこそ、かれらと共有した日々・時間を書き留めておきたいと切に思うようになった。

数えきれないほどのエピソードがあるが、その中でも深く印象に残った出来事を取り上げてみた。お読みいただく前にお断りしておきたいことは、これらの話はすべて私が子どもたちと共に経験し感じたことばかりであるが、内容・表現に異論を感じる方もおられるかと思う。しかし、すべて私個人の感覚・見解なのでご容赦願いたい。

そして平成から令和まで、こばと治療教育センターに確かに流れていた時間を一緒に辿って、かれらの世界を覗いていただければ嬉しい限りだ。