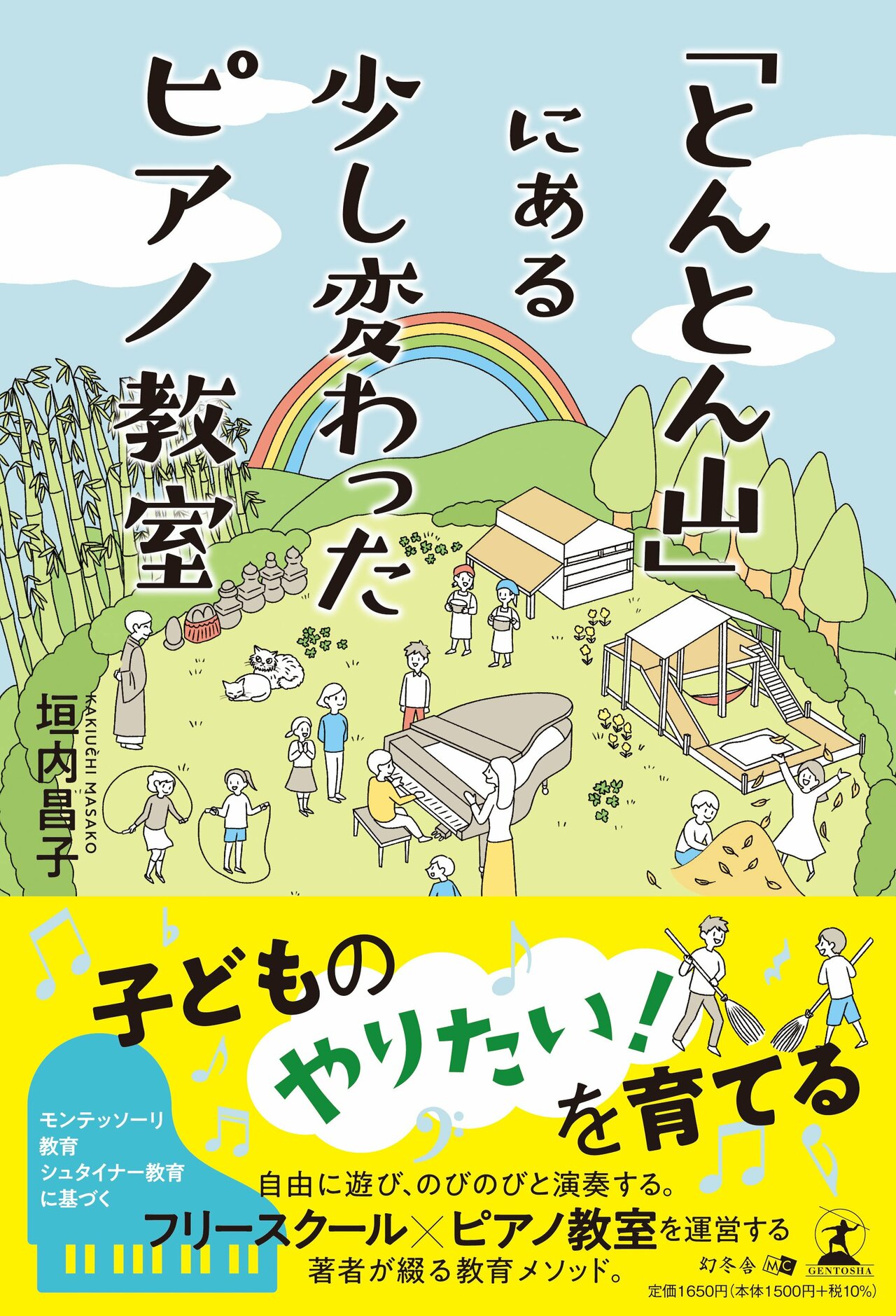

【前回記事を読む】廃墟を改造したフリースクールがオープン。モンテッソーリ、シュタイナー教育、さらには行者の教育思想を基礎に、子どもの「やりたい!」を育てる。

はじめに

そうやってピアノが弾ける身体にするため試行錯誤したおかげで、いろんな方法でピアノを教えていくことが出来ます。そして何よりも楽しんでピアノが弾けるようになりました。

このように本にしてもらえるのも、皮肉にも嫌いだったピアノの先生や母のおかげだと思います。これまで私にかかわってくれたたくさんの方々に感謝します。

第1章 心と身体はつながっている

1 ピアノを弾く身体づくり

とんとん山ピアノ教室では、姿勢や指づかいより先に、ピアノを弾ける身体づくりからはじめます。「身体づくりって何ですか?」と言われることもあります。

このピアノ教室は冒険遊び場(プレイパーク)の中にあります。冒険遊び場とは、子どもたちが自由に入って遊んでいい場所です。実際は親御さんが連れて来られて遊ばせることがほとんどです。ただ、山があり、簡単なキッチン、滑り台があるだけで、さほど整備されていないフィールドです。

でも、ここで遊ぶ子どもたちはたくさんの自然や季節を感じることが出来ます。そして、でこぼこの土地の上を走り回る子どもたちの身体は軸がしっかりとして適応力があります。

ここのくぼみは、これくらいの力で跳ねると向こうに渡れるとか、この石に乗ったらあそこまでジャンプ出来るとか、鬼ごっこなどの遊びを通して夢中になって〈頭で考える前に反射的に判断すること〉を繰り返しています。自分の意志と身体が一体化して自由に動くことを楽しんでいるように思います。そういう子どもは、柔軟にピアノもこなしていけます。

もちろん、ただ冒険遊び場で遊べばいいというわけではありません。心と身体を上手くつなぐことが大切です。中には頭でっかちになってしまう子がいて、そういう子はピアノを上手く弾くことが出来ません。

心がカチコチの子どもは、その原因を取り除くことが必要です。これについては次の項にて詳しく説明します。適切な指導をしながら、ピアノを弾くことと遊ぶことを繰り返すことで、身体と心のバランスも良くなると思っています。