【前回の記事を読む】「一点の違いで、先に進めるか、改めて一年勉強し直すかの分かれ道がある」

序章

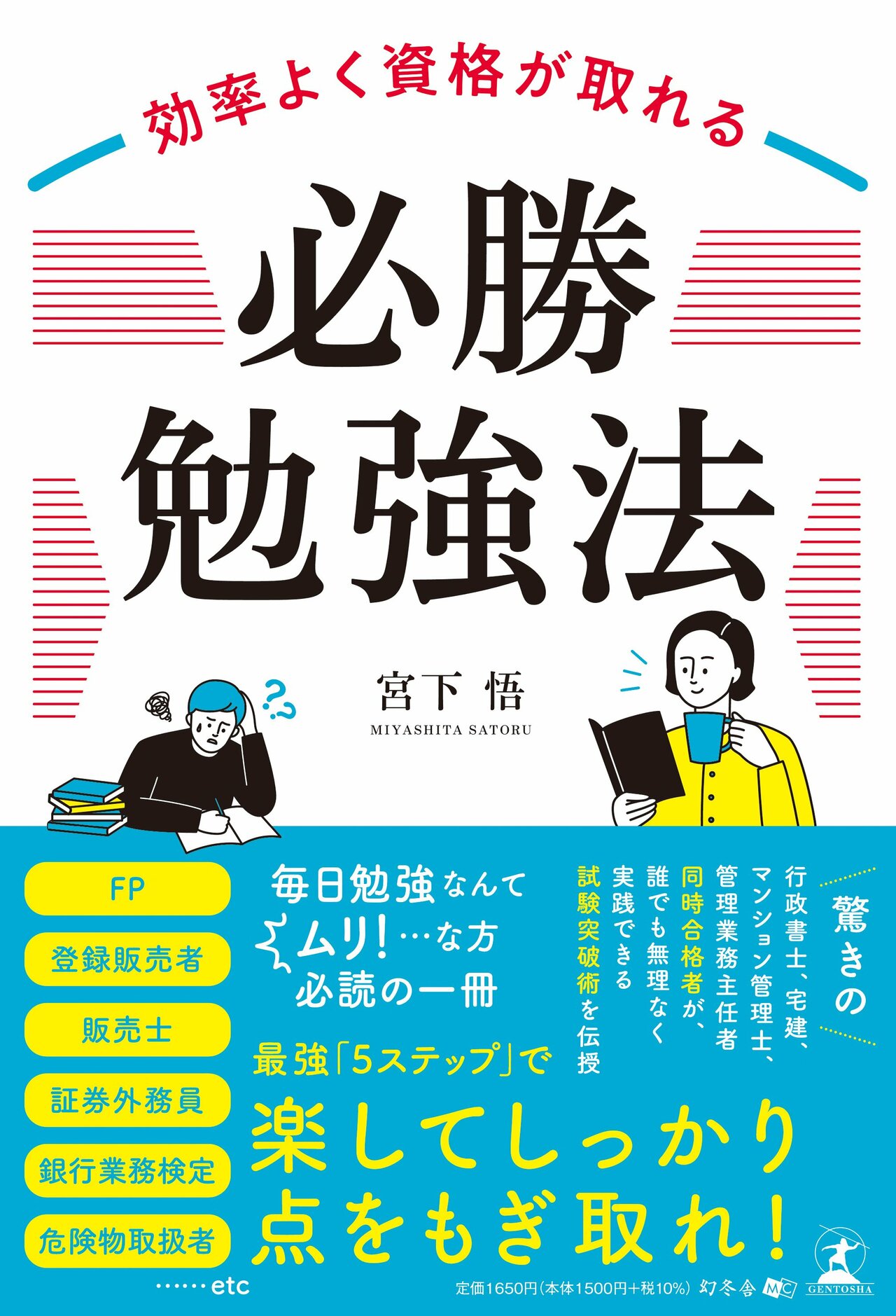

2 私と資格との縁

この宅建講座でお世話になった講師の先生と会話する機会があり、「今年、『マンション管理士』と『管理業務主任者』の資格が国家資格としてできるので挑戦してみては」という話があった。当時、新聞でも取り上げられ話題となっていたこと、また「一回目の試験は合格率が高い」という噂も聞いていたので、両方を受けることにした。

当時マンション管理士と管理業務主任者の試験は、両方とも十二月中旬(第二週と第三週の日曜日)で、宅建試験(十月の第三日曜日)、行政書士試験(十月の第四日曜日)から二か月程と、あまり時間がなかった。

初めての試験実施ということで、当然過去問はなく、予想問題集を繰り返し解いた。結果、運よく両方とも合格した。

その中で、管理業務主任者は「業務独占資格」、つまり、その資格を保有している人を一定数置かなければ事業が成り立たない、という資格であったため、合格率は約五七%と、驚異的な高さであった(ちなみに「マンション管理士」は「名称独占資格」ということであるからか、試験開始当初から合格率は七~九%台を推移している)。

「一回目の試験は受かりやすい」とは、このような資格者を置かなければならないといった「業界の事情」が反映されるため、特に「業務独占資格」の一回目の試験は、合格率が高いと予想されるだろう。思わぬ転職の機会の可能性を考えたとき、このような一回目の資格試験が行われる、という情報は日頃からキャッチできるようにしたほうが良い。

このような資格試験の勉強方法は、就職後にも役立った。

就職すると、今度は「実務上必要な知識を得る」ということが必要になる。仕事は日々の業務を遂行する面から、実務経験を積む、というのはもちろん重要である。だが、そこでも資格取得の必要に迫られることとなる。

二級ファイナンシャル・プランニング技能士や賃貸不動産経営管理士等は、業務上必要であるため受験し、その際にも培った勉強法を駆使し、合格することができた。学生時代とは違い、今度は「仕事との両立」が必要になる。

このとき気づいたことは、「自分なりの『勉強法』を持っていたことが、どれほど助かったか」ということであった。「自信を持って勉強を進める」ということが、仕事との両立の上で大事であること、実際に効率的に勉強を重ねることで、より自信を深めて勉強に取り組むことができた。

このような経験をもとにできた「資格試験の勉強法」について、次章以降で詳しく説明していきたい。