11月の新連載のお知らせ

11月1日は本の日、11月9日までは読書週間!

秋の夜長はやっぱり読書♪

11月は21作品がスタートです!

11月1日(土)

12時~『分かたれる水面』木南 木一

21時~『さまよう記憶の行方』夢崎 秀弥

11月15日(土)

7時~『今日もワインの香りがする方へ』坂元康宏・著/坂元雅子・編/落合将充 落合佳代子・監

8時~『ミステリアスティーチャー』猿金

11時~『人を育てる』平石 奎太

12時~『『運』を読む』西村 憲

14時~『業務指示マスターガイド 』江上 小百合/細野 文孝/玉城 忠

18時~『人間とAIをめぐる「問い」』細谷 龍平

19時~『心に幸せの光が放たれるとき』悦喜 誉

20時~『六ラウンド、二分十八秒の後で』原 千鈴

21時~『1970年代のある青春』柳田 寛

22時~『西洋音楽史の原風景』岸田 文夫

11月16日(日)

7時~『飛鳥残映』讃 紫雲

8時~『親子すごろく 僕と父母の障老介護話』朝丘 大介

11時~『小水力発電のすすめ』高橋 喜宣

12時~『よみがえろう 日本のデジタル産業の未来へ』河原 春郎

14時~『発達障害の「補助線」』藤本 伸治

18時~『電子レンジ スピード加熱のひみつ』肥後 温子

19時~『涙の種類』月葉月

20時~『差出人は知れず』黒瀬 裕貴

21時~『夜空の向日葵』のがみなみ

11月1日(土) 12時~

『分かたれる水面』

木南 木一

GLO主催「if~もしもあの時~コンテスト」優秀賞受賞作品。

「守りたい」その愛が、彼女の笑顔を奪い去った——。

大学図書館で出会った僕と彼女。春の光に透ける水面のように輝く彼女の微笑みに心を奪われた僕は、その純粋さを守ろうと、彼女の人生の選択に深く干渉し始める。僕は、合理的で正しい道へ彼女を導くことこそが愛だと信じて疑わなかった。彼女はいつも微笑んで応じたが、その優しい頷きは、知らぬ間に彼女の自由を蝕む沈黙となっていく。

これは、愛と支配の境界線を見誤った一人の男が、「もしあのとき」という永遠の後悔を胸に、失ったものと向き合い続ける痛切な懺悔の物語である。

本文をチラ見せ!

あの頃の彼女の笑顔を、僕はいまでも鮮明に思い出すことができる。春の光に透ける水面のように、絶えずきらきらと揺れながら僕を包み込んでいた。水面に映る太陽は眩しすぎて直視できないけれど、その輝きがなければ水自体が存在していることさえ忘れてしまう――彼女の笑顔は、そんな存在だった。

その笑顔があったからこそ、僕は自分の狭苦しい世界から…

11月1日(土) 21時~

『さまよう記憶の行方』

夢崎 秀弥

GLO主催「if~もしもあの時~コンテスト」大賞受賞作品。

「人生の大きな決断を迫られたとき、科学的なシミュレーションで“最適な選択”を導き出す方法があります。」――無精子症を告げられた元エンジニアは、子を望む妻との葛藤の末、ある治験に参加する。それは、記憶移植装置《シンクロ》。

離婚後の孤独、夫婦ふたりきりの人生、そして第三者の精子提供によって得た娘・心春との幸福な家庭――。

いくつもの“もしも”の人生を体験するうち、彼は次第に現実と虚構の境界を見失っていく。

本文をチラ見せ!

「なんで起こしてくれなかったのよ! パパ、学校に遅れそうだから、駅まで車で送って!」

リビングの扉を勢いよく開け、娘が顔を出して叫んだ。

スマホのタイマーを設定し忘れたらしく、起きたのは今から五分前らしい。

既に八時を回っている。もう出掛けたと思い、ゆっくり食事していた俺は、「めんどくさいなぁ」と文句を言いながら、パンを口に放り込んだ。

妻の朱莉(あかり)は、「パパは心春(こはる)の言うことだったら…

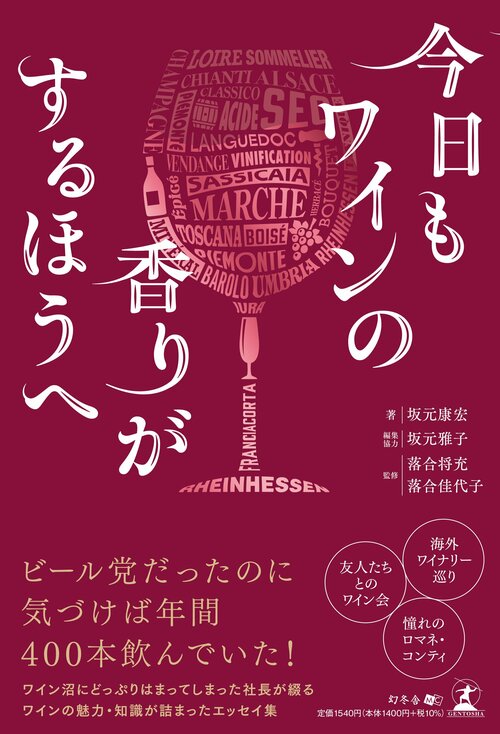

11月15日(土) 7時~

『今日もワインの香りがする方へ』

坂元康宏・著 坂元雅子・編 落合将充/落合佳代子・監

古代から愛され続けるワインの世界へようこそ

一杯の白ワインとの運命的な出会いから広がる、

豊かな時間と新たな人生の味わい方

ワインの歴史は古く、紀元前6000年頃にはすでにワイン造りが行われていたといわれています。古代エジプトやローマ時代の人々も親しんだこの飲み物は、長い年月をかけて進化しながら、今日まで愛され続けています。しかし日本では、ワイン文化への親しみが欧米に比べてまだ浅く、興味はあるがどこから始めればよいのか戸惑う方も少なくありません。その戸惑いは著者自身も経験したものでした。

元々ビール好きだった著者を大きく変えたのは、仕事で訪れたニュージーランドでの偶然の出会いでした。口にした一杯の白ワインの深みと美しさに心を奪われ、その魅力に引き込まれたといいます。その後、仕事で世界各地を訪れるたびに、著者はその土地の文化や歴史とともにワインの味わいを深く理解していきました。

著者はワインを単なる飲み物ではなく、一杯のグラスに込められた背景や物語を知ることで食事がより特別なものに変わる奥深い存在だと語ります。本書では初めての一本の選び方から各国ワインの特徴、料理との相性を考える楽しさまで、20年余にわたってワインを探求してきた著者の知識と経験を分かりやすく紹介しています。興味はあっても始め方が分からない初心者から、もっと日常的に楽しみたい愛好家まで、ワインが創り出す豊かな食卓と特別な時間を発見できる一冊です。

本文をチラ見せ!

皆さんは日常的にワインを楽しんでいますか?

私はすっかりその魅力に心を奪われ、外食や会食で欠かさずワインを飲むほどになりました。気づけばワイン歴は20年余。今や生活の中で欠かせない存在となっています。

しかし、最初からそうだったわけではありません。30代でワインを飲み始めた頃は、どこから手をつければよいのかまったく分からず、試行錯誤の連続でした。それ以前はもっぱらビール派で…

11月15日(土) 8時~

『ミステリアスティーチャー』

猿金

教職の現場に潜む構造的矛盾

夢と情熱を胸に教師を志した著者が見た、非常勤・臨時講師の厳しい現実。

希望と屈辱、努力と理不尽――学校の光と影を赤裸々に綴る実録エッセイ。

本文をチラ見せ!

熊本県の中学校臨時講師を経験した時に、ある飲み会の席で、校長が職員たちに「どうして教員になりたいと思ったのかね?」と一人ずつ質問していたことがあった。「昔の学園ドラマに憧れて……」と言う職員もいれば、ずっと考え込む職員もいた。私もどうして教師になりたいのか、また、どうして臨時講師をしているのか、分からなくなってしまうことが時々ある。でも、このような仕事をしたいという理由が口には出せないにしても、中学時代に担任を始め、先生たちに恵まれたこともあり、子どもたちのために誠意を持って力になりたいという想いがあるに違いない。…

11月15日(土) 11時~

『人を育てる』

平石 奎太

人を信じ活かしてこそ、人は成長する!

数多の企業を経営強化に導いた経営コンサルタントがわかりやすく解説。「人材育成」のための実践的で効果的なプロセスと具体例。

本文をチラ見せ!

今、企業を取り巻く政治経済の環境が激変しています。その中にあって特に中小企業の重要経営課題と言われているのが、〝生産性向上〟と〝人の育成〟ではないでしょうか。わたしは先に「生産性向上はこうする」を幻冬舎から出版させていただきましたが、この度新たに先著の姉妹本として「人を育てる」と題して出版することにいたしました。

現代企業の経営課題の参考書として、中小企業をはじめ、同様の課題を抱えている皆様のお役に立てば幸いです。…

11月15日(土) 12時~

『「運」を読む』

西村 憲

迷ってもいい。へこんでもいい。進めばいい。

自由も、運も、正解も、他人に決められるものじゃない。迷って悩んで、時には立ち止まったっていい。大切なのは自分の足で、自分の頭で、自分の心で、まずは一歩を踏み出すこと。その先にきっとあなただけの答えがある。

元プロ野球選手が綴る。迷いを抱えた若者たちへ送るエール。

人生に正解はない。でも、自分で選んだ道は全て正解である。自分次第で正解になる。

挫折、葛藤、成長……グラウンドの外でも響く「言葉の力」。

本文をチラ見せ!

ある少年野球チームへ一日野球塾をしに行かせてもらったことがある。

質問コーナーと題してたくさんの質問をもらった中の一つに、親御さんからこんな質問をもらった。

「今、幸せですか?」

その瞬間に、人生においての「幸せ」とは何かを改めて考えさせられる。

野球がうまくなれば幸せを感じてくれるキラキラした表情の子供たちの目の前に、心配そうな顔をした親御さんがいる。私は野球がうまくなる方法を教えに来たはずであった。

それなのに不意に出た質問は、「幸せ」かどうか。野球をしてきて幸せになれるのか、半ば強制的に「野球」と「幸せ」という言葉を紐づけ、秤に乗せられることになった。…

11月15日(土) 14時~

『業務指示マスターガイド』

株式会社リンコム カスタマーサクセス部

カスタマーサクセススペシャリスト

江上 小百合 細野 文孝 玉城 忠

チェーンストア企業における業務指示の完全版!

店舗を動かすのは、正しい戦略ではなく、正しく伝わる指示。

この本は、その伝え方を変えるためのヒントであふれています。

――株式会社西友 大久保恒夫元社長推薦!

本文をチラ見せ!

チェーンストア企業における業務指示は、毎日のように本部から店舗へ届けられます。

新商品の展開、キャンペーンの案内、在庫調整や人員配置、そして緊急対応……。

こうした指示ひとつひとつが、現場の動きをつくり、会社全体の成果に直結しています。

でも、そんな〝業務指示〞に、どれほどのコストと影響力があるかということを、普段から意識している人はどれくらいいるでしょうか?

少し怖い表現になりますが、「たった1通の曖昧な指示が、全国の現場に無駄な作業を生み出してしまう」ことがあります。…

11月15日(土) 18時~

『人間とAIをめぐる「問い」』

細谷 龍平

認知科学・情報理論・物理学などに見る

AIとの共生の道

AIの発達で真偽ないまぜの情報が氾濫し、世界中を呑み込もうとしている。

人間はAIを制御して、情報の大海を無事に乗り越えていけるのか?

あるいは主観を持ったAIが人間を凌駕してしまうのか?

AIを知り、人間をさらに深く理解するための哲学的教養書。

本文をチラ見せ!

最近私たちは気が付かないうちにAIとの付き合いが深まっています。ここしばらく世の中はAIの話題で持ち切りになっていることからも、そのことに気付かされます。AIと言ってもいろいろで、かなり以前からその前身に当たるものは、各種のコンピューターアプリなどさまざまな形で存在していました。しかしArtificial Intelligence(人工知能)という呼び名のとおり、それらがさまざまな知的領域で私たち人間を超え、さらには独り立ちしかねないレベルのものが登場するようになって、私たち一人ひとり、また社会全体のAIに対する認識が変わりました。…

11月15日(土) 19時~

『心に幸せの光が放たれるとき』

悦喜 誉

人生に迷うあなたへ贈る「幸せを感じる」ためのメッセージ。

・自分を信じて希望を持ち続ける

・心にコントロールされない

・理想自己像を思い描く

・順境と逆境を比較しない

・自身の「当たり前」を問う

元教師が伝える、未来を拓く言葉たち

本文をチラ見せ!

私は何の実績も名もない、ごく普通の一教員でした。

退職を迎える最後の年に、私は教職員に向けて通信を書きました。目的は、正しい生き方をして幸せな人生を歩んでほしいという願いからです。通信には、私の心に響いた好きな言葉を載せるとともに、自らの苦しみや失敗経験を通して、いかに自分が間違った考え方や生き方をしていたかを問い直し、綴っていきました。

「誠~教頭の独り言~」と題し、2023年5月~2024年3月まで毎週月曜日の朝に教職員の机の上にそっと置いていたのですが、先生方が本当によく読んでいただいていることに驚きました。…

11月15日(土) 20時~

『六ラウンド、二分十八秒の後で』

原 千鈴

奇跡は、ただ想い続けた人に訪れる

かつて拳ひとつで未来を夢見た若きプロボクサーと、無垢に彼を想い続けた女子高生。交わるはずだった二人の人生は、悲しい別れによって引き裂かれる。そして、四十年以上の歳月を越えたある日──。一通の便りが、止まっていた時間をふたたび動かし始める。

本文をチラ見せ!

ひやりとした空気が頬を刺し、俺の体全体をその冷たさで包み込んでいく。

コンビニまでタバコを買いに行こうと外に出たが、北国の冬は寒い。家の前の道路の水溜りは、昼過ぎなのにまだ凍ったままだった。

玄関を通るとき、何気なく横にあった郵便受けに目を向ける。いつもは新聞やチラシでいっぱいになっているのだが、今日は綺麗だった。同居人の斎藤が片付けたのであろう。

「必要な物以外はすべて捨てろ」と言ってある。といっても、誰かから何かが届くこともないし、俺から誰かに何かを頼むこともない。だから、俺は郵便ボックスから郵便物を取り出すことがまずない。…

11月15日(土) 21時~

『1970年代のある青春』

柳田 寛

迷うことから、本当の人生が始まる

「生きるとは」「人間とは」――

青春期に誰もが直面するこの問いに50年間向き合い続けた。

ヨーロッパでの放浪体験と、その後の深い哲学的思索を通して見えてきたものとは。

同級生の死という原体験から始まり、現代思想との対話を重ねた知的探求の書。

「ヨーロッパ彷徨記」とはいえ、滞在地はスウェーデン(ストックホルム)で半年間、フランスのディジョンに半年間、それにパリに2年間の計3年間、滞在期間は1974年3月から1977年2月までの3年間である。なぜそれらの国なのか? それは、本文をお読みいただくこととして、それらの地や他のヨーロッパの国々、さらにはパスポートを偽造してまで訪れたモロッコまでの様々な旅行記や体験記も含まれている。

私はいわゆる「大学紛争」を体験した世代であるが、、実際にその運動の当事者となることはなかった。しかし、この時代は様々なことを考えさせられた期間でもあった。…

11月15日(土) 22時~

『西洋音楽史の原風景』

岸田 文夫

なぜ、その音楽は心を打つのか?

旋律が生まれた背景にある自然、作曲家たちの思索、時代の息吹。

モンテヴェルディからベートーヴェン、ワーグナー、ドビュッシー、武満徹まで、名曲に隠された物語をひもときながら、従来の音楽史では語られない音楽の原風景をたどる。

クラシック愛好家必読の一冊。

本文をチラ見せ!

私がはじめてクラシック音楽に興味を持ったのは、中学校一年生の時、学校が音楽教育の一環として、当時の大阪放送管弦楽団のメンバーによるアンサンブルを招いてくれて、その最初の曲、シューベルトの『軍隊行進曲』のコントラバスが支える重厚な響きに身が浮き立つような驚きを感じた時だった。ただその時宿題になっていた感想文にはそれをうまく書けなかったように思う。それが、「あっ、これだったのか。」と思い知ったのは、それから二〇年ほど後になって、ハンス・クナッパーツブッシュの指揮するレコードでこの曲を聴いた時である。

この曲は六小節の序奏の後、主題に入って、…

11月16日(日) 7時~

『飛鳥残映』

讃 紫雲

新たな切り口で聖徳太子の実像に迫る!

聖徳太子に関わった人物たちが、それぞれの立場から太子の偉大さを回顧し、飛鳥時代の終焉を見つめる――

歴史の転換点を描く壮大な群像劇。

本文をチラ見せ!

時は、額田部女王(ぬかたべのおおきみ)(推古天皇)の三十年(六二二年)、二月二十一日。

酉(とり)の下刻(げこく)(午後七時)の頃、額田部女王は小墾田(おはりだ)宮の奥殿の階(きざはし)に一人佇み、陽が沈んで時が経ちすっかり暗くなった空を眺めている。春なかばとはいえ夜になると大和の底冷えはまだ続いている。

額田部女王。磯城島大王(しきしまのおおきみ)(欽明天皇)の第二王子で後を継いだ訳語田(おさだ)大王(敏達天皇)の后(きさき)である。

訳語田大王崩御の後には二代にわたって兄弟が続いて大王位を継ぐも…

11月16日(日) 8時~

『親子すごろく 僕と父母の障老介護話』

朝丘 大介

涙と怒りの先に見えた、かすかな救い!

障害者の息子が、両親の介護に挑んだ壮絶な6年間を描く介護のリアルと家族の絆を描いたノンフィクション。

障がいを抱えた著者が、肺がんの父と認知症の母を同時に支える家族介護の現実を描いた実録。介護の葛藤や絶望、支援制度の活用、家族との関わりを通じて、「家族」「介護」「生きること」の意味を見つめ直すドキュメンタリー作品。

本文をチラ見せ!

この物語はノンフィクションです。

障がい者である私自身の人生と、病気を負った家族の歩み、その中で経験した「介護」の実態を、ありのままに綴(つづ)ったものです。

私は三人きょうだいの末っ子として育ちました。兄と姉はすでに家庭を持ち、実家では両親と私の三人暮らし。父は東大を出、大手企業で出世街道を驀進(ばくしん)した典型的な「昭和の家長」。母はそんな父を立てる「内助の功」の象徴のような存在でした。そんな両親のもとで、私は幼いころから「いい子」でいなければと、親の顔色を窺(うかが)いながら育ちました。それは学校や社会に出ても、人の顔色を窺う悪癖となりました。…

11月16日(日) 11時~

『小水力発電のすすめ』

高橋 喜宣

日本の山と水に眠る循環エネルギー

全国に広がる農業用水路と砂防堰堤の活用が、持続可能な社会を実現する鍵だった。

地域コミュニティの力でつくり出す日本型再エネ社会の青写真。

欧州200年に学ぶ!石油の世紀を超え、小水力で拓く日本の未来

富山国際大学現代社会学部教授 上坂博亨

本文をチラ見せ!

2011年の東日本大震災によって、更に22年からのロシアによるウクライナ侵攻で、環境とエネルギーの重要性が加速するようになった。日本の報道でも、近年、日本の地球温室ガスの報道の解説に「欧州に見劣り、鍵は再エネ」とようやく報じられるようになってきた。欧州に見劣りする日本の再生可能エネルギー(以下、再エネ)のあるべき姿とは何であろうか?

そこで、例えば「環境先進国・ドイツをめざす」ということになるかもしれないが、本稿ではそれに疑問を投げかけている。ドイツが悪いということではない。ドイツと日本の違いを比較検討する必要を感じている。…

11月16日(日) 12時~

『よみがえろう 日本のデジタル産業の未来へ』

河原 春郎

未来を切り拓くデジタル維新™ に取組もう

四半世紀前、倒産の危機にあったケンウッドを奇跡のV字回復へ導いた挑戦と再生・飛躍の軌跡――

半世紀前の東芝で世界のデジタル産業の黎明期を牽引していた著者は今、天国と地獄が紙一重のスタートアップ新産業の成長を支援

期待あふれる次世代のすべてのビジネスパーソンに贈る書

本文をチラ見せ!

小学校1年生の夏に終戦を迎えた私が、戦後の食糧難の時代を乗り越え、1961年に大学を卒業して東芝に入社して39年間、デジタルで、脱炭素で、世界の最先端をリードしてきた。

21世紀に入って20世紀型成熟産業の倒産の危機に直面したケンウッド社の奇跡の生還・再建を果たして飛躍、並行して若い志に燃えてスタートアップを起業する次世代の創業者にユニコーン企業への道を支援している。

この日本の高度成長期から半世紀の足跡を紹介し、次世代の人たちによって日本のデジタル産業がよみがえる、「デジタル維新」を願って本書をまとめた。

私は、電気工学科出身の技術者だった。…

11月16日(日) 14時~

『発達障害の「補助線」』

藤本 伸治

病気でも問題でもない。発達障害は可能性を秘めた「特性」である。

ASDやADHDの「困った行動」も、奥にある理由がわかれば支援の道筋が見えてくる。

診断はゴールではなく、未来を描くための”道しるべ”。

地域で5,000人以上の発達相談に向き合ってきた小児科医が語る”診断の先”の支援とは──

発達障害の診断は決してネガティブなレッテルではありません。

特性を正しく理解し、「よりよく生きる」ための入り口であり、ただの〝ラベル〟ではなく、〝羅針盤〟なのです。(本文より)

発達に悩みを抱える子どもたちと関わるすべての大人が読むべき一冊

本文をチラ見せ!

診察室で「うちの子は自閉スペクトラム症なんですね。はっきりわかってすっきりしました」という声を聞くことが、近年とても増えました。診断を受けても深く落ち込む保護者は少なくなり、「診断はゴールではなくスタート地点」という前向きな捉え方が広がってきています。時代の空気が確実に変わりつつあると感じます。

私は40年以上、小児科医として子どもたちと向き合ってきました。大学病院では新生児医療やてんかん、遺伝性疾患など重い障害を持つ子どもの医療に携わり、医学研究にも力を注ぎました。その一環として、…

11月16日(日) 18時~

『電子レンジ スピード加熱のひみつ』

肥後 温子

賢く使ってあらゆる加熱調理をスピードアップ!

他の加熱法と比較し、 食品による昇温速度の違いから加熱むらが起こる理由まで、電子レンジのメカニズムを徹底解説。

サーモグラフィ画像と実験データをもとに、食材や容器の形状、食材の水分量や塩分濃度など、 加熱に影響するさまざまな要因を分析。

「昇温」のプロセスを可視化し、電子レンジ調理の本質を科学的に解明する。

本文をチラ見せ!

「電子レンジ」は家庭内にすっかり定着し、「チンする」という言葉が日常生活の中でとびかっています。温めと解凍だけでなく、下ごしらえに利用する人も増えました。

人が一生の間に食事をする回数は8万回以上にもなりますから、たまには手ぬきをするのもいいでしょう。しかし、時には手作り料理を並べて心身をリフレッシュしてください。この両方に電子レンジは役立ちます。

使用頻度が増える中で、電子レンジはなぜスピード加熱できるのか、従来の熱伝導加熱法とどう違うのか、食品によって加熱速度がどう違うのか、加熱むらが発生しやすいのはな

ぜかなど、疑問に感じておられる方も多いのではないでしょうか。…

11月16日(日) 19時~

『涙の種類』

月葉月

涙の先にはきっと、美しい景色と光が待っている

心友との語らい、新しい家族、愛犬とのひととき。不安や恐怖で閉じこもりがちだった著者が、さまざまな出会いと別れで流れる涙を通じて自分自身を見出していく。人生をより深く生きるための涙が織りなす物語。

本文をチラ見せ!

涙には、種類がある。嬉しい涙、悲しい涙、悔しい涙。

見た目は全て同じ、瞳から流れる『液体』だ。

でも、いつどこで、誰を想って流すのか。

背景にある景色により、液体の成分が違う。

涙となって頬を濡らすまでには、必ず物語がある。

そして、私には好きな涙がある。それは…

11月16日(日) 20時~

『差出人は知れず』

黒瀬 裕貴

幻冬舎ルネッサンス主催『第5回ルネッサンス新人賞』特別賞受賞作品。

「アナタが死ねば奥様は助かるのですよ」

自らの命を差し出せば死に瀕した愛する者を救うことができる。その手助けをする死神が存在する世界。

仮に命を差し出しても、その代償として自身の存在はこの世から抹消され、命を譲り受けた相手の記憶には一切残らない。

それに加え、命の差出人はこの世に生まれなかったことになるため息子や娘、孫もろとも消えてしまう。

一刻の猶予もない中で決断を迫られる人々。

数人の命を犠牲にしてまで一人を救うことに意味はあるのか、救った先に何が残るのか。

そして死神の正体と目的とは――

これは、命の使い方を問いかける愛の物語。

本文をチラ見せ!

初めは虫の知らせなのかと思った。朝起きると目元が濡れていることが増えたから。流した量が多くて枕を濡らしていることもあったくらい。

私が涙を流すのは決まって夢を見たあとのことだ。でも肝心の夢の内容を覚えていない。ただ、悪夢でないことは断言できる。…

11月16日(日) 21時~

『夜空の向日葵』

のがみなみ

幻冬舎ルネッサンス主催『第5回ルネッサンス新人賞』特別賞受賞作品。

「私」は、息子の学費や生活費の節約のため、格安で賃貸に出されていた「事故物件」のアパートを借りることを決意する。そこは、前居住者が夏に死亡後、幾日か経過して発見され、内部が荒れ放題となっていた住居だった。恐怖と戦い、さらに近隣住民の迷惑行為にも耐えながら、私は住み続けることができるのか。

本文をチラ見せ!

「体に気をつけてね。ちゃんと食べるのよ」

大学三年になった息子は、実験が忙しくなり、夜遅く帰ることも、時には研究室に泊まり込むこともあった。家計を気にして家から通ってくれていたけれど、それも限界に達して、四年になったタイミングで大学の近くに一人暮らしをすることになった。

「行ってくるよ、母さん」

息子の横顔が一瞬、十年前に亡くなった夫の横顔に重なった。

友人の実家から借りたという軽トラのドアがばたんと閉まる音がして、家財道具と布団を乗せた車は…

今月もお楽しみに!