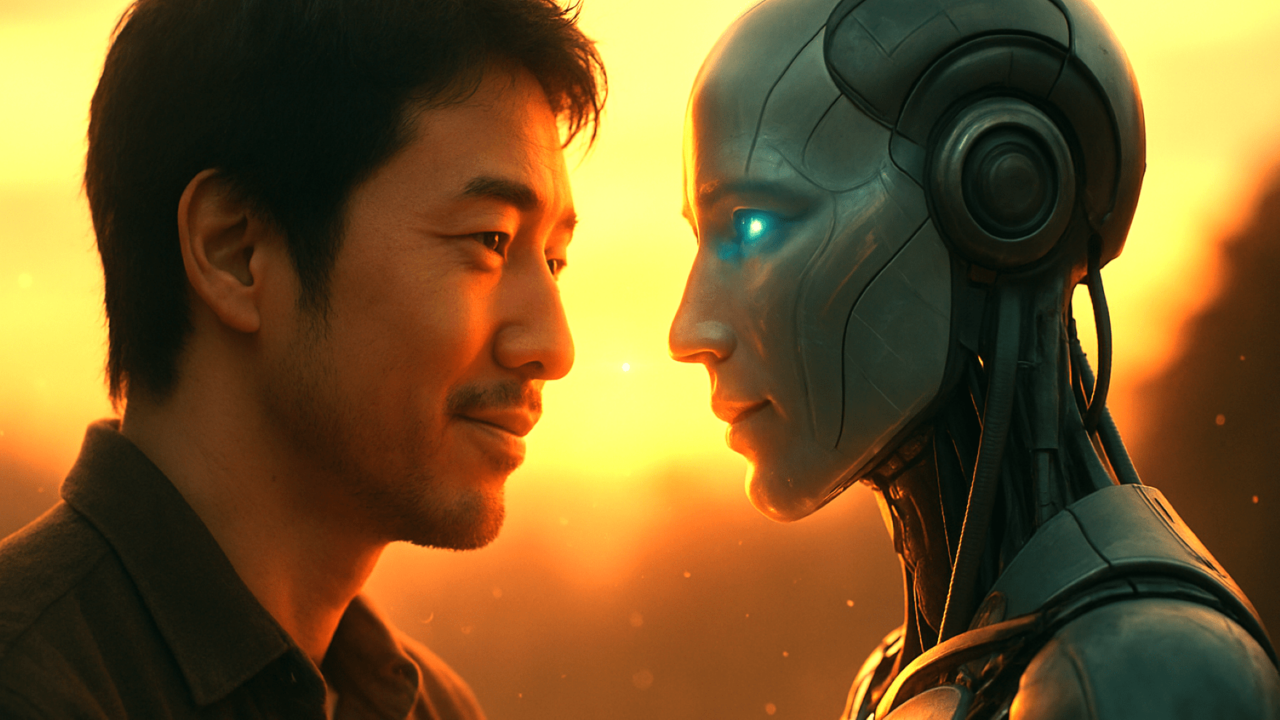

【前回記事を読む】「みなを同じように削れば、規格品になる」――宮大工の棟梁が見たのは“育たない人間”の未来棟梁が大テーブルのメンバーを見回す。「ねえ、みなさん。コンピューターは〈想う〉ことができるようになりますか?」「想えない。考えるだけだと思う」「想うは、考える+感じる」「AIは考えていないよ」「人間は本当に想っている?」「人格がないと想えない」「想っていない人格も、いそう」「人格がなければ、…

物語の記事一覧

タグ「物語」の中で、絞り込み検索が行なえます。

探したいキーワード / 著者名 / 書籍名などを入力して検索してください。

複数キーワードで調べる場合は、単語ごとにスペースで区切って検索してください。

探したいキーワード / 著者名 / 書籍名などを入力して検索してください。

複数キーワードで調べる場合は、単語ごとにスペースで区切って検索してください。

-

ビジネス『これからの「優秀」って、なんだろう?』【第36回】中村 隆紀

60代が近づくほど怖くなる――走り回る仕事を続けるか迷った、その結末は……

-

ビジネス『これからの「優秀」って、なんだろう?』【第35回】中村 隆紀

「みなを同じように削れば、規格品になる」――宮大工の棟梁が見たのは“育たない人間”の未来

-

ビジネス『これからの「優秀」って、なんだろう?』【第34回】中村 隆紀

アバターがクツを脱いで、畳を肌で感じる!? 職人にハッカー、科学ライター、コンサルが創発。「こういう時間が最高に楽しい」

-

ビジネス『これからの「優秀」って、なんだろう?』【第33回】中村 隆紀

宮大工に伝わる「東西南北」の考え方——エネルギーのたまり場を建物に活かす〈四神相応〉や方角ごとに植えるべき植物があって…

-

ビジネス『これからの「優秀」って、なんだろう?』【第32回】中村 隆紀

「これは桂離宮オールスター・パーツだな!」棟梁が驚いた“解体と再編集”で生まれた仮想世界とは

-

ビジネス『これからの「優秀」って、なんだろう?』【第31回】中村 隆紀

「機械から教わることもある。」「ただ、そうは言っても……」変化していく宮大工の仕事。ビールを片手に、棟梁が呟いたのは——

-

ビジネス『これからの「優秀」って、なんだろう?』【第30回】中村 隆紀

日本人独特の“経済的な営み”とは?被災地応援消費や、見返りを求めない献身的な推し活、近所へのおすそ分けなどは全て…

-

ビジネス『これからの「優秀」って、なんだろう?』【第29回】中村 隆紀

橋の下に無数の棺桶を安置して、人間が土に還る最後のエネルギーで橋のあかりを灯す…米国の研究チームのアイディアだった。

-

ビジネス『これからの「優秀」って、なんだろう?』【第28回】中村 隆紀

時代に求められる、「うつろえる」力とは…「なにが好きで、なに屋になりたいのか」分からないことにメリットがある。

-

ビジネス『これからの「優秀」って、なんだろう?』【第27回】中村 隆紀

組織において、自分が想うほどの変化が許されないなら、淘汰される前に逃げろ! 新規案件や転属、転職などで自分を流動化せよ

-

ビジネス『これからの「優秀」って、なんだろう?』【第26回】中村 隆紀

暴走する経済が搾取するのは地球資源だけではなく、人間性そのもの。組織構造におけるビューロクラシーが人間を隷属させ…

-

ビジネス『これからの「優秀」って、なんだろう?』【第25回】中村 隆紀

ケインズとハイエク、対立的な2人の経済学者には共通点がある? それぞれの思想を時代背景から考察する

-

ビジネス『これからの「優秀」って、なんだろう?』【第24回】中村 隆紀

「バカでも使える装備をつくれ」上層部の一言で揺らいだ働く意味…僕らは、経営本部さまの単なる駒ですか?

-

ビジネス『これからの「優秀」って、なんだろう?』【第23回】中村 隆紀

合理的経済人、ホモ・エコノミクス。「まるで自分たちを全知全能のように勘違いする」エリートたち

-

ビジネス『これからの「優秀」って、なんだろう?』【第22回】中村 隆紀

開店と同時にお客さんが入った。スーツ姿のビジネスマンが4人、大テーブルで生ビールを注文してきて…

-

ビジネス『これからの「優秀」って、なんだろう?』【第21回】中村 隆紀

二元論を超えて見えてくる“第三の存在”とは? 古事記・心理学・経済学から探る新しい社会のかたち

-

ビジネス『これからの「優秀」って、なんだろう?』【第20回】中村 隆紀

「AIに優れた対話力があるんだったら、階層意識も世代分断も、うまいこと、こなすだろ?」AIを挟んだ三者面談は……

-

小説『寂しがり屋の森』【最終回】村松 凪

川の水位に異変…遊んでいる子供に川岸に上がるよう呼びかけた瞬間、足を滑らせ、あっという間に深い方へ流され…

-

ビジネス『これからの「優秀」って、なんだろう?』【第19回】中村 隆紀

「人間とAIも、結局、混ぜこぜになるんだろうな」「イイトコ取りって考えれば、いいんじゃない?」

-

ビジネス『これからの「優秀」って、なんだろう?』【第18回】中村 隆紀

笑うZ世代、困る大人……おじさん構文とパーパスが示す分断の正体とは