【前回記事を読む】歴史に名前が残るのは偉い人たちだけ。その裏には多くの無名の人々がいる。「だから、だからあの人は、オイラたちなんだ!」

鼠たちのカクメイ

結

それからカイは客分として相良藩の陣屋に迎えられた。その昔意義が生活したという部屋を与えられた。さまざまな書物が棚に並べられていた。カイはどうしても読みたくなって、藩士たちに学問を教わった。不思議と抵抗なく知識が体に沁み込んでいった。

(オイラは何も知らずにあの場にいた。だけど、なんで先生が決起したか、おっさんが先生の身代わりになったかを知らなきゃいけない)

納得できなければ計画を中止してもいい。おっさんはそう言った。

藩学の先生にも教えてもらった。幕府の仕組み、藩の立場、士農工商という制度と社会。だが、どんな理屈を以てしてもカイは腑に落ちない。やはり、平八郎が言っていた「侍は社会の居候。要らなくなったら家から追い出される」という理屈の方がピンとくる。

学問の傍ら、武道の基礎も習い武器の整備も進めた。三年前にもらったペッパーボックスは改良の余地があるように思われた。四発の弾丸の再装填に時間がかかり過ぎる。射程距離がわずか五間では刀か槍相手にしか通用しない。

相良での二年目を迎えた頃、運よく長崎から来たという行商人に会った。それなら新式の拳銃を売ってもいい、と言う。アメリカの水夫サミュエル・コルトという男が発明したリボルバーという多弾倉回転式の拳銃だった。

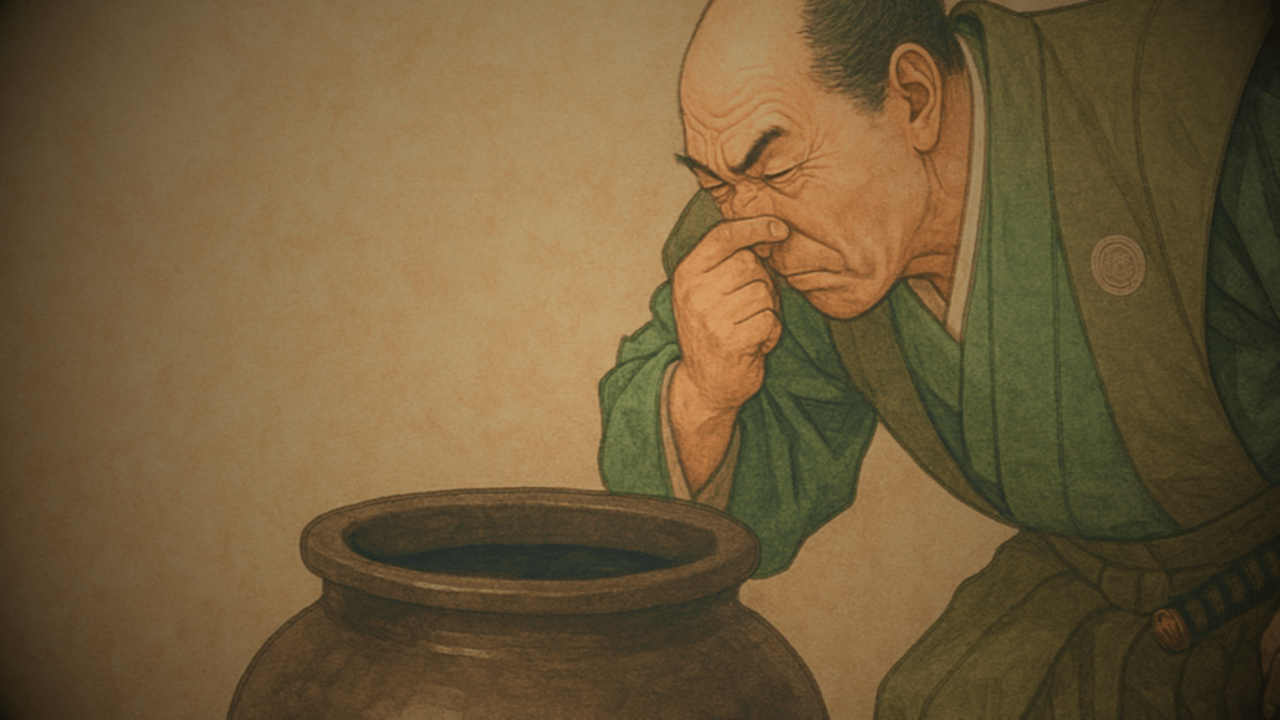

ペッパーが銃身を回転させるのに対し、蓮根のような六発装填の弾倉が回転する拳銃だ。重量が格段に軽くなり、銃身も長いので射程距離が一五間(約三〇メートル)まで伸びる。試射してみると、しっくり来た。装填だけは弾丸と火薬を別々に込めるパーカッションロック方式なので、隻手の自分が扱うには工夫が必要だ。

(これなら、計画の最後の関門もくぐり抜けられるな)

意留に相談すると「お主が使う道具だ。お主の好きにいたせ」と、快く金を出してくれた。ふたりの関係はこの二年で緊密なものとなっていた。意留はカイが気に入ったらしく、時折「養子にならぬか?」と言ってくる。