【前回の記事を読む】では、「つくり出された痛み」を感じている私たちの“心”は脳のどこにあるのでしょうか?

第2章 心はどこに?〜意識の研究〜

本章は「心が生まれるしくみ」についてのお話です。今すぐ痛みの治療を受けたいと考えている方々にとっては、「浮世離れした話」かもしれません。

本章の主題である「心脳論1」は私自身が行ってきた基礎研究(神経解剖学など)と臨床研究(運動器の痛み、特に腰痛)のいずれにも含まれず、私の研究歴もありません。科学の世界では門外漢が専門外のことを書くことは戒められます。

しかし「心の科学の研究成果」は、痛みを抱えた患者さん、なかでも慢性痛に悩まされている患者さんにとって重要な示唆に富んでおり、知っておく意義は大きいと思います。

本章では「心」と「意識」をほぼ同じ意味としても用いており2、文脈で使い分けています。

痛みを「体験している」場所

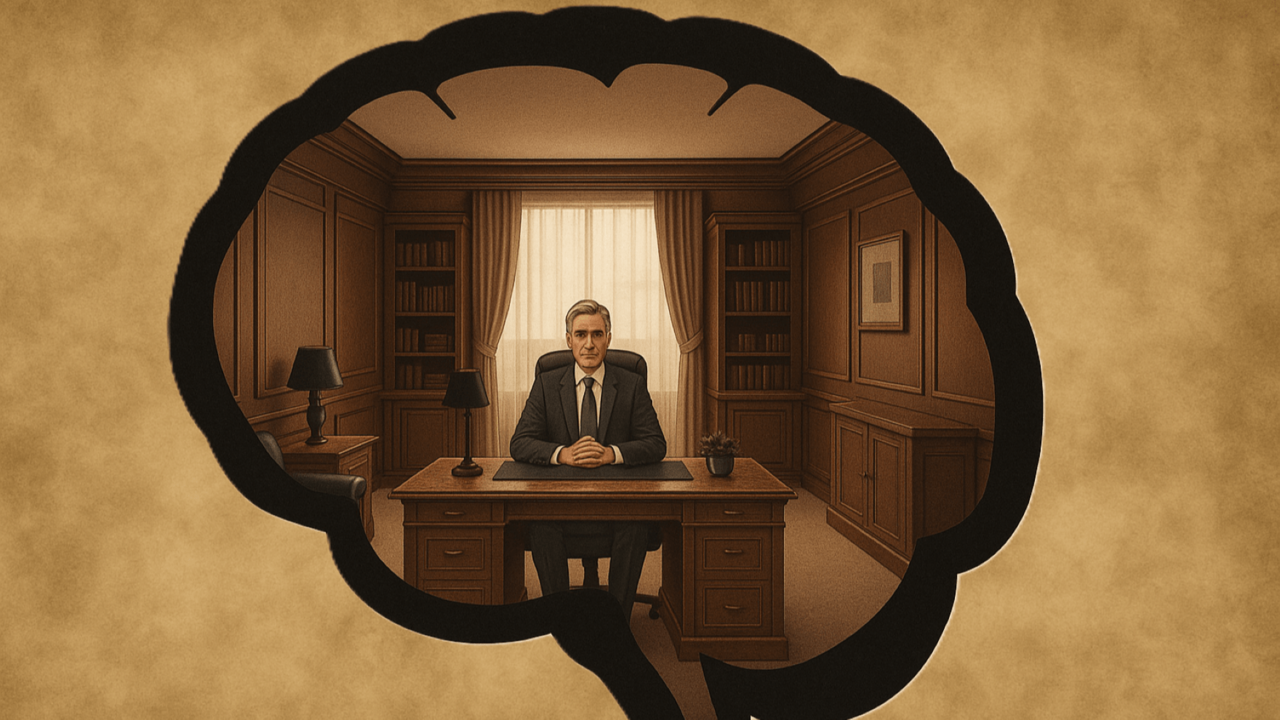

前章で、大脳内部のさまざまな部位からなるペインマトリックスと呼ばれる領域の神経活動が痛みを生み出すことはわかりました。ではその結果を受け止めている私たちの「心」はどこにあるのでしょうか? 《社長室》は脳《本社》のどこにあるのか? そこにいるはずの《社長》の正体とは?

心が脳から生まれるしくみを論じる分野が心脳論です。かつて心脳論は哲学の分野でしたが、今では神経科学、進化生物学、コンピュータ科学などの研究者も加わり、学際的な研究が行われています。

「人間機械論」を提唱したデカルトは、同時に心とは物質的な存在ではなく「脳とは別の何か」であると考えました。そして脳の中心部にある「松果体(しょうかたい)」を私たちのいう《社長室》に当たると考えました。しかし、その主である心《社長》は脳とは別の存在と考えたのでした。

このように、心という“実体”が脳とは別に存在するという考え方を「心脳二元論」といいます。身体とは別の心(精神、魂、霊といってもいい)の存在を信じている人は少なくないでしょう。心脳二元論は、多くの人々が信じているこうした「心の真実」かもしれません3。