【前回の記事を読む】炎症は組織の「火災」ではなく「復旧工事」。炎症性疼痛とはいわば《復旧工事現場からの修理中注意報》

第1章 痛みのしくみ

「痛みの生理」〜受容から知覚まで〜

脊髄〜信号の調整〜

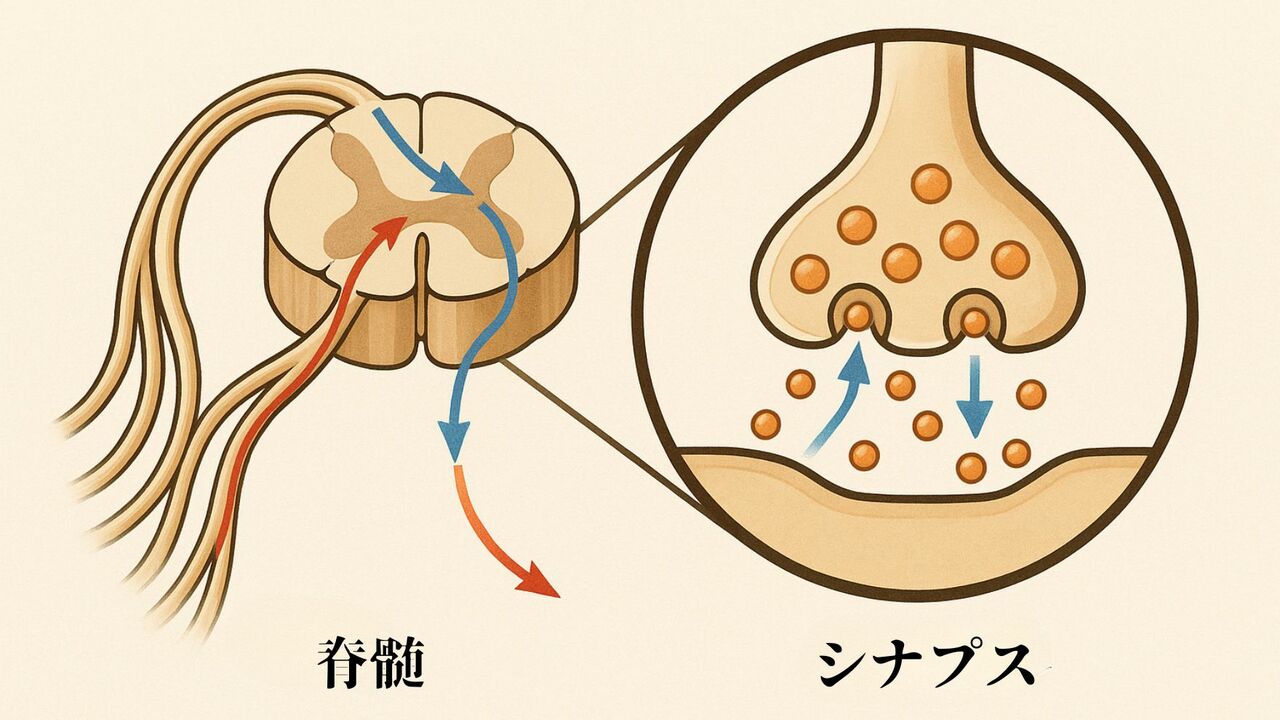

抑制は「介在神経細胞」の働きにより生じます。介在神経細胞からはGABAという神経性伝達物質が放出され、それをとらえた神経細胞のイオンチャネルは陰イオンを細胞内に流入させて活動電位を止めます。介在神経細胞それ自体は、脳幹からの下行性信号により興奮したり(下行性疼痛抑制)、皮膚からの上行性信号により興奮したりします〔図2〕。

脊髄とそこにあるシナプスの機能は、体組織から上がってきた侵害感覚情報を中枢性感作(アクセル)と抑制(ブレーキ)により調整して脳に送ることなのです。

それでは、なぜ体組織からの信号は、そのまま脳に伝えられないのでしょうか? シナプスでは情報伝達速度も低下してしまうのに、なぜいちいち「情報の受け渡し」をしているのでしょう? 脊髄はなぜ〝アクセル〟と〝ブレーキ〟をもっているのでしょう?

これに対するもっともらしい説明は、警報を調整してから脳に伝えた方がやはり「適応的だから」というものです。組織損傷は体にとっては異常事態であり、「心」に気づいてもらう必要があります。そうすれば「心」は損傷部位のために役に立つ行動(「疼痛関連行動」といいます。たとえば患部をいたわる、休息をとる、仕事を休む、病院にかかる、など)をとってくれる。その結果、損傷組織は保護され、治療を受けることができる。

「とりあえず、まず警報を最大限に伝えること」が感作の存在理由と思われます1。しかし、いったん警報が脳に届いたら、いつまでも警報が鳴っているのは〝わずらわしい〟ことになります。脳は多くの仕事をしており、いつまでも痛みばかりに関わっていられません。抑制機能はそのために存在していると思われます。