【前回の記事を読む】内因性オピオイドは快感をもたらすとともに、痛みを抑制する機能をもつ、いわば痛みの「緊急ブレーキ」である

第1章 痛みのしくみ

大脳〜情動と感覚、そして認知〜

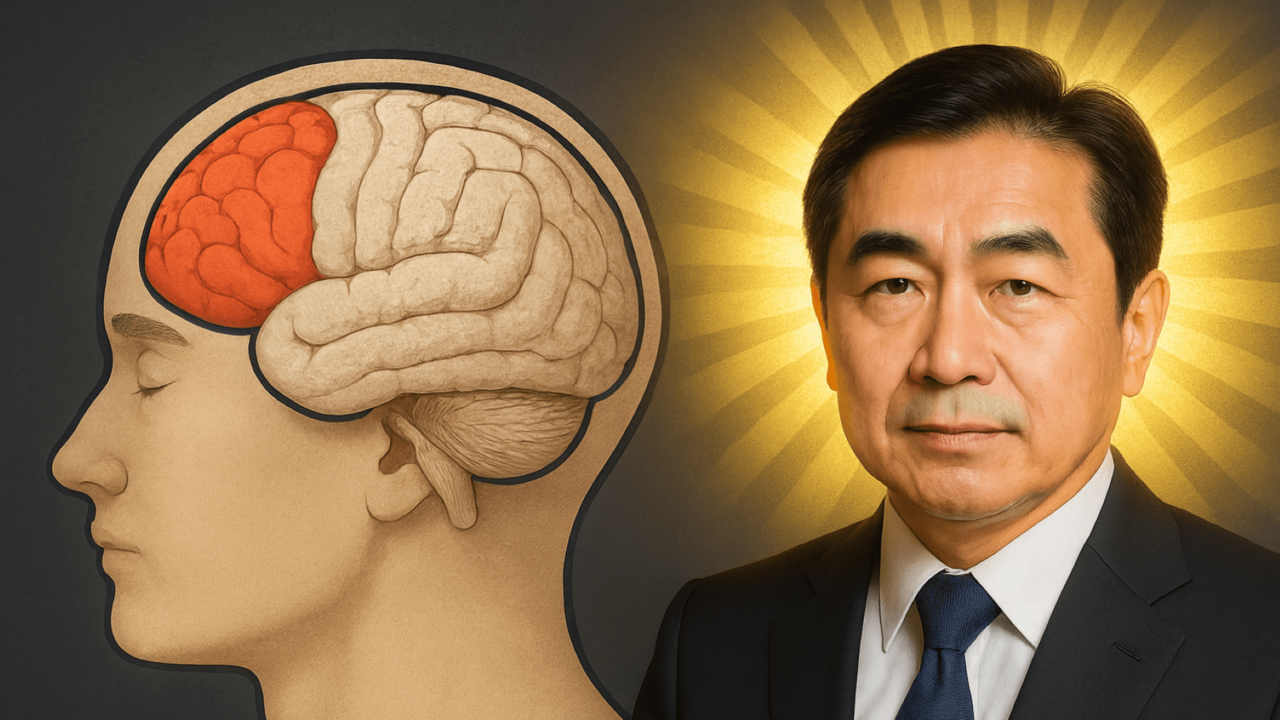

視床外側部、島(後部)、頭頂葉体性感覚野〜感覚処理部門〜

このように視床外側部、島(後部)、頭頂葉体性感覚野は痛みの感覚処理(空間定位)部門です。つまり体の「どこが痛むか」を決めています。

これらとは別の頭頂葉連合野(後頭葉との境界近くにある)では、おもに視覚との感覚統合がなされており、姿勢や運動の感覚が処理されています〔図3〕。痛みの場合も手足の動きに関連する痛みでは連合野が活動していると思われます。

一方、機能脳画像研究では腰痛の連合野の活動はあまり活発ではないことから、腰痛の感覚は視覚との関連性は低いようです。

ところで、目がとらえた物体は「空間内のその場所に存在するように」知覚されます。耳がとらえた音は「音源から出ているように」知覚されます。触覚は「皮膚の刺激を受けた部位に」知覚されます。体組織の痛みもまた病変部位とその周辺に知覚されます。このように感覚に共通の特性として、「空間定位」という現象が存在します1。

感覚はその発生源に知覚されるという現象です。脳で知覚体験が生じているからといって、それらは頭に定位されるわけではありません。このような感覚の空間定位も頭頂葉の連合野が担っていると思われます〔図3〕。視覚や聴覚などの外感覚、皮膚触覚、そして痛みなどの内感覚も脳(おもに頭頂葉)で空間定位されているわけです。

一方、私たちは刺激がなくても光、音、味、臭、触覚を「思い出して」体験することもできます2。このことから五感における感覚体験が脳の産物であることを理解はできます。

ところが、痛み、しびれなどの内感覚となるとそれが脳でつくられているとは受け入れにくい。腰痛すなわち「腰に定位された痛み」を体験したら、「腰そのものが痛みを感じている」と感じられるし、「脳がつくり出している」とはとても信じがたい。この、痛みをめぐる「経験的事実」が、心因性疼痛の理解を難しくしています。

このことは考えてみると不思議です。同じく体の病気でも脳卒中の場合は、手足が動かなくてもその原因が脳にあるという説明は受け入れやすいからです。なのに、痛みは、ではなぜそれが難しいのか。研究する価値がある現象です3。