【前回の記事を読む】和竿の歴史と竿師の誕生! 平安の貴族の遊びから江戸の競技釣り、輸出品となった匠の技まで

第一章 いずれあやめかかきつばた

一

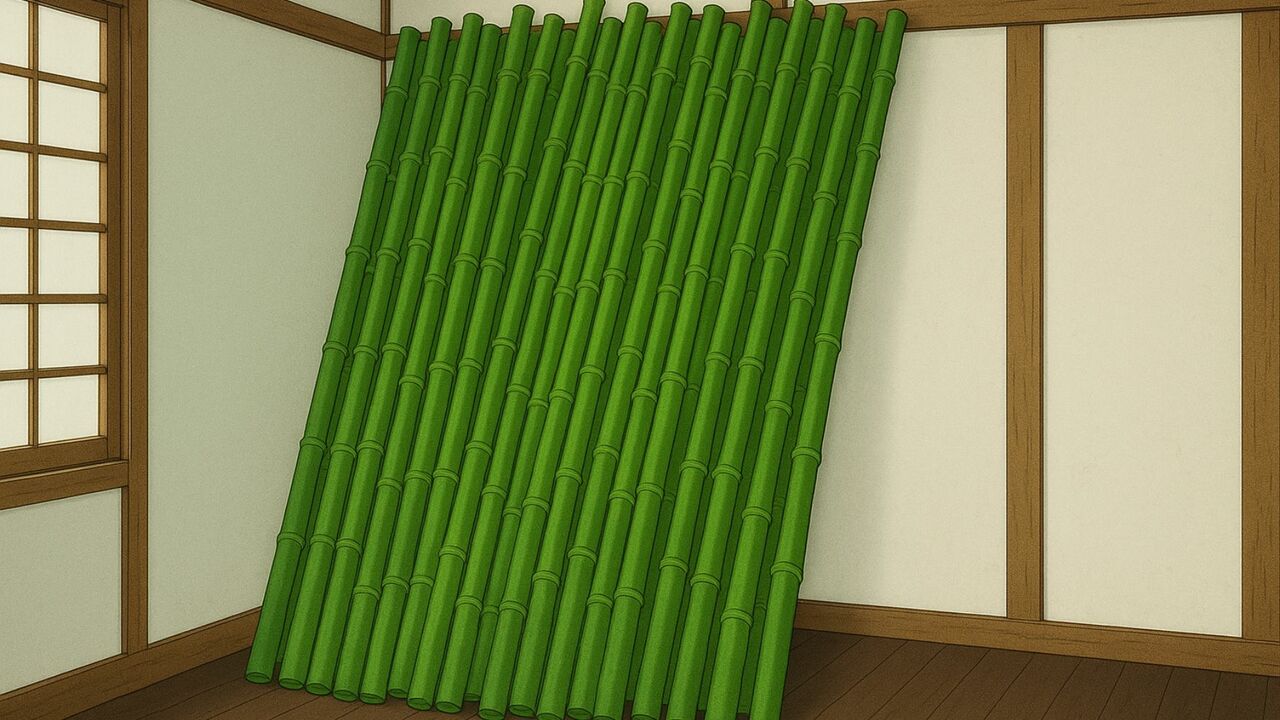

竹の「芽取り」「油抜き」ここでようやく釣雲も働き出す。天賀家の庭には、そんな竹の二百本以上があちこちに立てかけられ、あるいは軒先に吊るされている。いい具合に枯れた竹は適当な長さに切って、釣雲の離れの中に立てかけてある。

「あ、あの竹。竿になりたがってます!」

太平が飛び上がって、部屋の壁に立てかけられた竹に向かっていく。何十本かの中の一本を迷わず手にすると、さらに数本を手に取った。

「いやあ、驚きました。この竹、今光ったんですよ。ええ、もちろんかぐやさんじゃないんですから竹が光るはずはありません。ええ、ですから、光って見えたように見えた。ええ、そう言うべきなんでしょうけど」

「太平、結論を言え!」

「あ、はい。かぐやさんは月に帰ってですね、その後、あれ?」

その先を太平は知らない。いや、誰も知らない。

「すまねえ。続けてくんな」

「はい。光って見えたこの竹を取ったらですね、こちらとこちらの竹さんたちがですね。俺も竿になりたい、私もお魚が釣ってみたい。そう言うんですよ。ええ、もちろん、竹がしゃべらないくらいは私も知ってます。でも、そう聞こえたんだから仕方ないじゃないですか。だってですよ」

「太平」

「はい」

「竿にしてやんな」

太平の手にした竹の、どっちが俺で、どっちが私なのか、気にはなったが聞くのはやめた。

二

「で、それがその竿ですか」

ご隠居が話を戻した。これ以上かぐや姫の話は聞いていられない。

「はい、まだ仕上げはすんでいないんですけど」

太平は話の腰を折られても怒らない。思いつくままを話しているだけだから、話に首尾も背骨も、まして腰など最初っからないのだ。

「ええ、今回は矯(た)めが一発で決まったんです。ええ、滅多(めった)にある事じゃありません」

竹はすべて曲がっている。真っすぐに見えても、傾(かし)いでいたり歪(ゆが)んでいたりする。まして、今回太平が使った布袋竹(ほていちく)は一節ごとにゆるやかな「く」の字となっている。その「く」の字の連続を真っすぐにする、それが「矯め」だ。

竹の曲がりを見極めながら、七輪の火に竹をかざす。熱で竹の表面に、ふつりふつりと油が浮いてきたら、矯め木で一気に扱(こ)き上げる。樫の木で作った矯め木には斜めに溝が切ってあり、竹の太さに合った矯め木を選んで、竹に当てて扱き上げる。それによって曲がりを直し、歪みを真円に近づける。