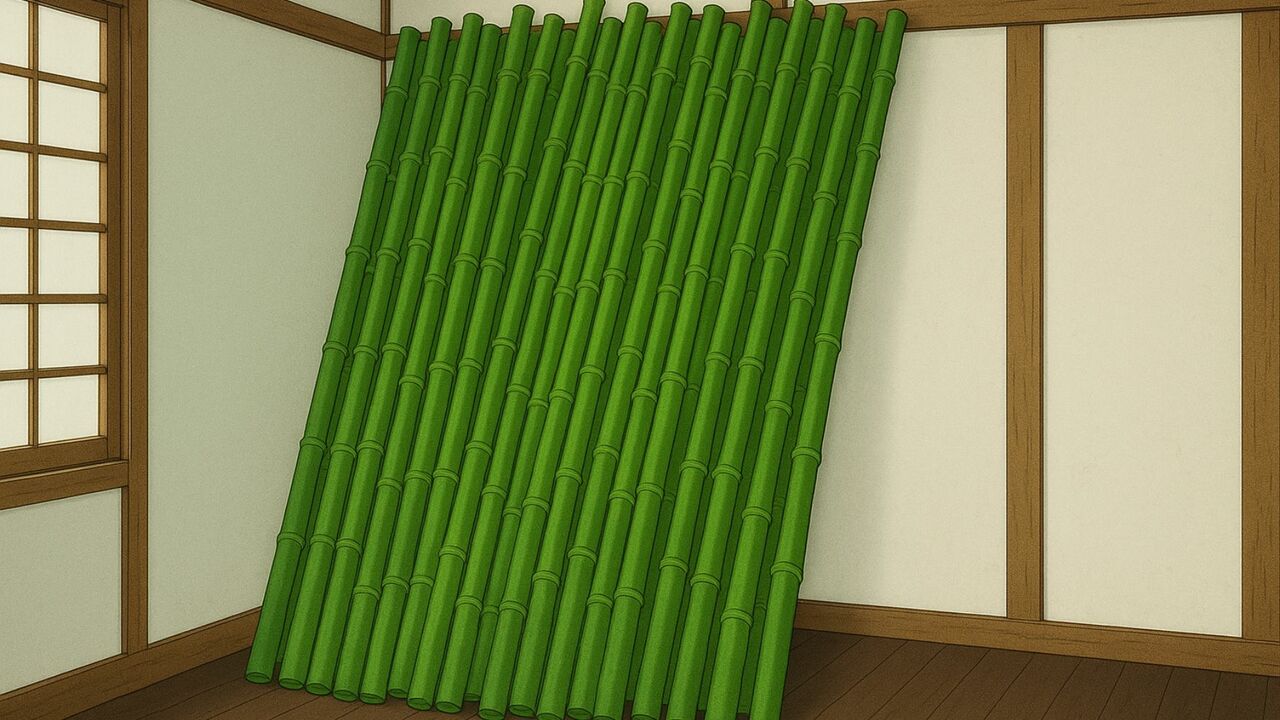

火を入れられ、矯めを入れられる事で、竹は粘りと強さを身につけて竿となる。

「ええ、早すぎたらびくともしません。遅すぎたらへたんとなってもうおしまいです。ええ、だってですね」

「鯉竿ですか?」

太平の竿作りの話は何十回と聞いている。それよりは竿の方が気になる。

「海津竿です」

「ああ、チヌですか」

ご隠居、鯉釣り以外はやらない。決まった日に決まった場所で鯉を釣る。もちろんそれには理由(わけ)があるのだが、それはもう少し先でのお話。

大坂でチヌ、江戸では黒鯛だが、大きさでも名が変る。一尺(約三十センチ)に満たない一年魚はちんちん(黒鯛の一年魚はすべて雄だからこう呼ぶ、訳ではないらしい)一尺を超えて海津、(この頃には半分ほどが雌に性転換をしている、らしい)一尺半(約四十五センチ)を超えて初めて黒鯛と呼ぶ。(現在では、四十センチを超えたら黒鯛としている)

色は黒いが鯛の親戚、系図をたどれば鯛に行き着く。その「系図」が「ケイズ」「カイズ」「海津」となった、らしい。

釣り役は殿様の釣り相手だから、当然参勤にもつき従う。太平も江戸には何度か行って海津と言う名を知った。

「ええ、チヌより断然いいです。だって、チヌって何ですか。ええ、まったく分かりません」

昔、大坂の海には茅(かや)が生い繁り、そこから茅渟(ちぬ)の海と呼ばれた。そして春ともなれば、黒鯛が群れをなして乗っ込んで来る。茅渟の海を代表する魚だからチヌとなった、らしい。

「黒鯛と言うのも少し変です。だって、黒くないですから。ええ、織田さんの鎧みたいにきらきらしてますから」

釣り上がったばかりの黒鯛は、信長の好んだ西洋甲冑(かっちゅう)のように銀色に光り輝いている。でも、黒鯛には「鯛」の一文字が入っているから許せる。チヌよりは断然いい。

それで太平は、一尺の上を海津。一尺半からを黒鯛と決めている。一尺に満たない物は、「ええ、チヌでもチンチンでも好きに呼んでください」

👉『花房藩釣り役 天下太平 五月の恋の吹きながし』連載記事一覧はこちら