一方で皆さまにとってもそれぞれのご縁の中で寛容な心でいきいきと生きていく。それがそのまま出世ではないかと思うのです。

子供の健やかな成長や充実した日々を願わない親はいないと思います。誰もがいきいきと生きて欲しいという願い。

当然、私の両親も私の出世を願ったと思います。では私はどのように「出世」の道に導かれたのでしょうか?

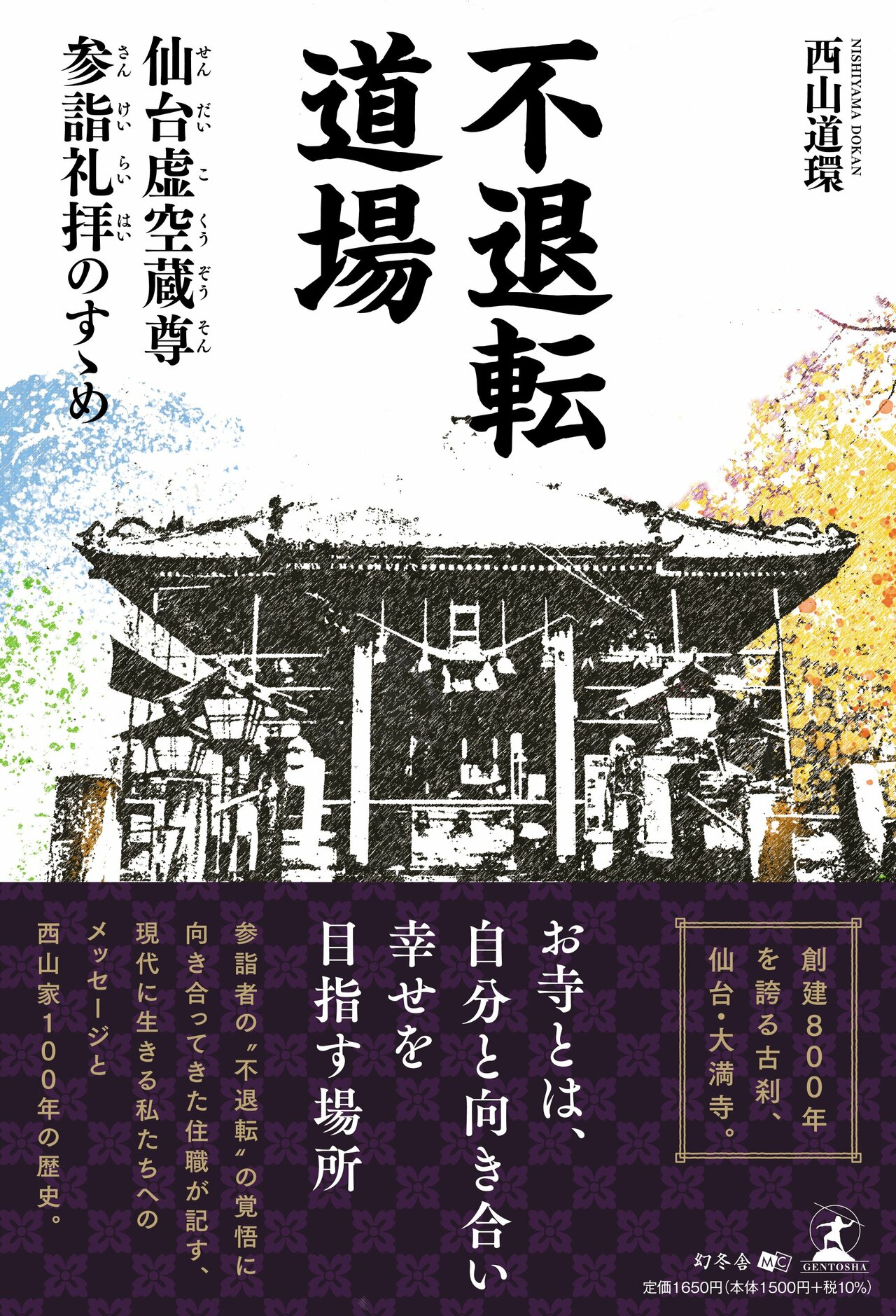

私は昭和五十一年に虚空蔵山大満寺住職の次男として生まれました。得度(とくど)と申しまして私が形として仏道に入ったのは十歳になったばかりの時のことでした。昭和六十年、西暦で申しますと1985年、実父であります師匠の導きで出家得度をいたしました。

お坊さんの仲間入りをして小僧になった訳です。頭はずっと丸刈りでしたから姿は変わりませんが、変わったことといえば小さいながら師匠の真似をする日が始まりました。

学校に行く前にお寺の玄関の掃き掃除、お寺の東屋の拭き掃除をするようになりました。食事をいただく際には師匠と共に「観五ごかんの偈げ」という短いお経を唱えてからいただくようになりました。

学校が休みの日にはお寺の葬儀や行持にも衣ころもを着て参加するようになり、檀信徒のお葬式などではよく座らされました。当時は椅子ではなく座布団でした。

お葬式というとお施主の方も悲しく辛い場面ですが、私も一時間座りっぱなしの正座との闘いがあり、辛い思い出として残っております。お盆になると師匠の後をついて新盆の檀信徒のお宅で棚経(たなぎょう)を師匠と勤めるのです。

小学生の小僧が来たと皆さん喜んでくださっていたように感じました。時には子供の私に五百円、千円とお布施をくださるのです。それをいただくと、師匠がそれはお前がいただいてもいいと言ってくださいました。

【イチオシ記事】朝起きると、背中の激痛と大量の汗。循環器科、消化器内科で検査を受けても病名が確定しない... 一体この病気とは...