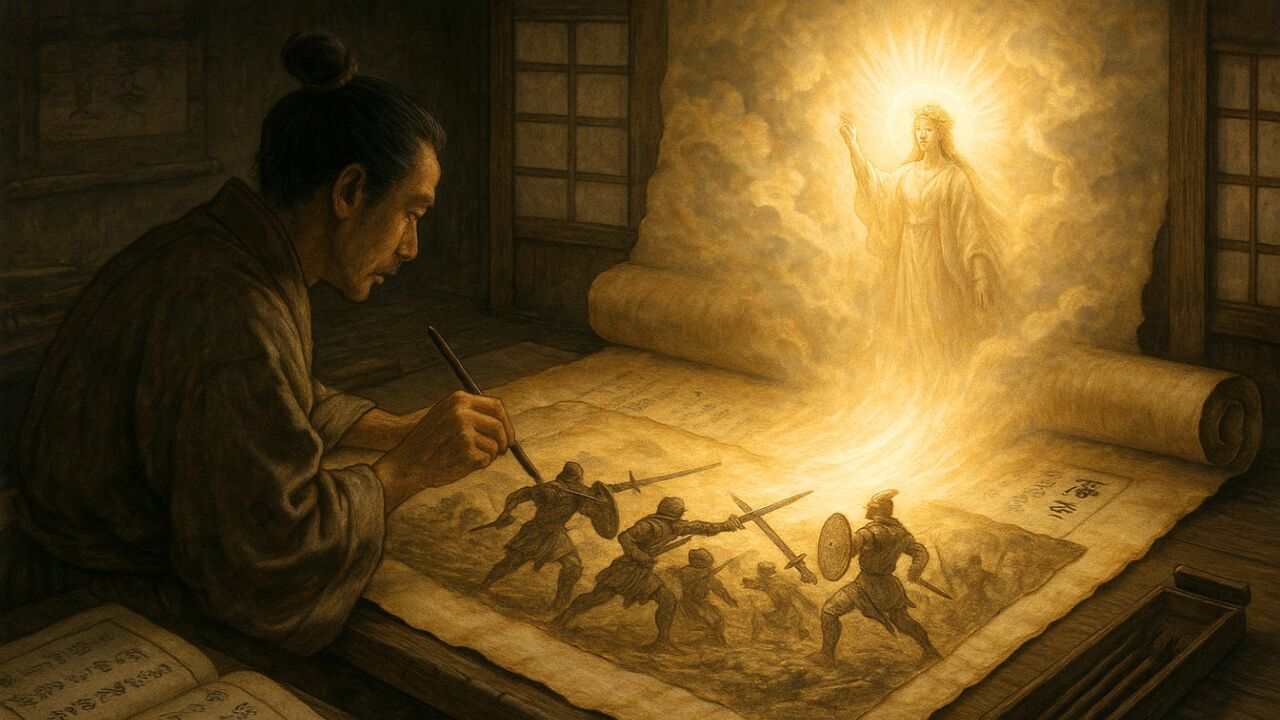

譬えれば中国の『史記』(司馬遷)に匹敵する国史である。日本の古代国家の淵源を語るに避けて通れない原書と捉え、日本最古の『古事記』と最初の正史となる『日本書紀』を視座に据えた。

尚、神話という言葉を今後何度も使用する。しかし、神話には明確な定義がある訳ではなく、定義は不可能に近い。従って、共通の分かり易い理解として、神話は事実が混在した神聖な説話とでも解釈すれば分かり易い。

それでも神話の核心は実態のない偉大な神の観念が前提である。神話を核心とした形式で編纂された記紀とはいえ、個々の神話の根幹は史実を拠り所に、時の支配者(天皇・大王)の政権基盤を盤石化する目的で書かれた。

権力者の常套手段として修飾、誇張、改竄等を駆使して創作された。偉大で神秘的な神々の存在を無辜(むこ)の人々に周知せしめ、天皇は偉大な神の末裔という論理を活用し、天皇を権威づけする作成者の趣意が滲む。

①『古事記』

『古事記』は諸家に伝わる帝紀(天皇の系譜)、旧辞(口承伝説・神話)に虚偽が多いことに不信を抱いた第40 代天武天皇は、帝紀及び旧辞の見直しを行い、自分の希求する史実を求めた。

恐らく、帝紀、旧辞の中身は天武の理想とする歴史観とは程遠いものだったに相違ない。この背景には、日本でも固有の国家観、則ち民族及び国家意識が醸成されつつあって、それらの本証となる正統な史書の完成が必要であった。

しかし、この時期は国家の完成期にあり、都の建設、律令体制の法整備等も喫緊の課題として山積していた。中国歴代王朝のように史書が沢山残されていた事情とは異なり、日本は文字で残された信頼に足る文献類は決定的に不足していた。

先祖や歴史の伝承は主として口承によって唱誦(歌い継ぐ)することが一般的であり、一種の伝言ゲームといえた。問題は伝承の正確性である。後述する仏教を例に取ると、正確な伝達が如何に難しいかが分かる。

釈迦の説いた教えが仏教であるが、死後数百年間は文字ではなく、弟子達の口誦(くじゅ)によって伝承され、やがて梵語等で経典化された。その後、国をまたぎ新宗派の誕生と併せて、仏典、法典、経典等は無限に自己増殖した。

釈迦の教えを今日の我々が、どれだけ正確に知り得たかは仏のみが知る。せめて、核心部分は的を射ていることを願うしかない。

【イチオシ記事】3ヶ月前に失踪した女性は死後数日経っていた――いつ殺害され、いつこの場所に遺棄されたのか?