【前回記事を読む】日本人はどこから来たのか? ――海洋では、途中で引き返すこと、止まることが許されない。生死をかけて大海に乗り出した人々が…

第1章 日本民族及び国家の成立

私の国家観は基本的に民族及び統治体制に依拠している。従って、前段に日本民族、後段に国家の成立を概説する。

第1節 日本民族

考証学的に縄文期は海岸沿い、弥生期は内陸部へと進み、国家的集団となる古墳期ではほぼ全土へと生存域が拡大していったことは遺跡、遺物の発掘から検証出来る。

古墳期、後の大和政権に連なる最強豪族が、散在していた地域の諸勢力を統合し、中央集権国家、則ち国家の樹立と天皇(大王)主権の確立へと向かう。

日本国家誕生の揺籃期を5~6世紀と見て、十分な体裁でないにしろ、7世紀の飛鳥時代には大陸王朝と対等の外交関係を結ぶ自立国家へと成長した。紀元節由来の神武天皇即位をもって国家成立とするのは、実証的ではない。

尚、神話では天皇家は万世一系の血筋で継承されたとされるが、第10代崇神天皇、第15代応神天皇、第26代継体天皇の代には王朝が交代したとする複数の異説がある。

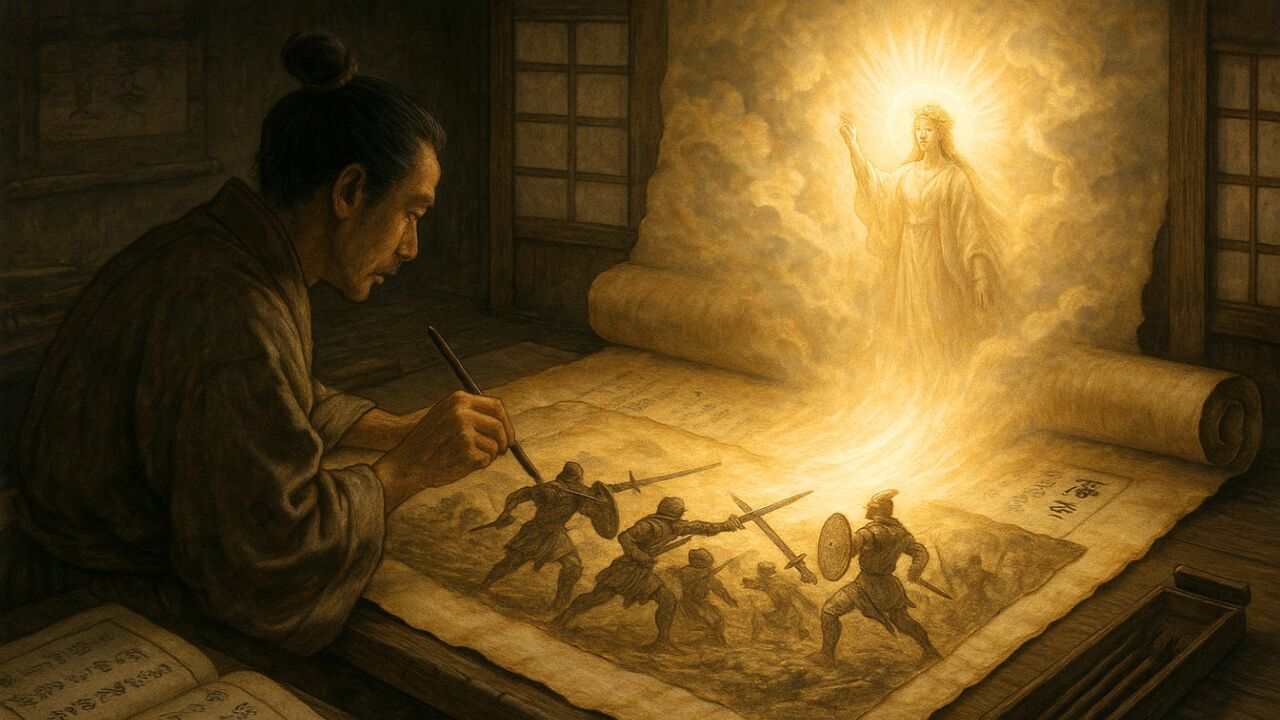

崇神天皇は大陸から渡ってきた騎馬民族の後裔とした江上波夫氏の有力な見解もある。文字で検証されない空白の歴史が、神話が核心をなす『古事記』(712)、『日本書紀』(720)という国史を生む背景となった。

関東で広範に存在する代表的古墳をあらたかな視座を持って探訪していると、江上氏の騎馬民族征服説に心揺さぶられるし、歴史の真贋の見極めには資料(文字、書物)の発見や遺跡の発掘に加えて、既成観念からの解放と透徹した発想が必須となる。

第2節 国家の成立第

1項 神話由来

国家の成立には幾つかの要件(都、法制度、国史等)が必要とされ、それらに応じて成立時期が変わるし、諸説を生み出す。古代日本が世界史に初めて紹介されたのは、中国の『魏書東夷伝(魏志倭人伝)』(三国志)で、これは考証可能な一級資料である。

しかし、自国の成立が外国史書を論拠に認定する訳にはいかず、明治政府は神話頼みで紀元節を打ち出した。最古の固有の資料は奈良時代の『古事記』、『日本書紀』(以下、二書を記紀)があり、『続日本紀』(797)等が続く。

一方、記紀は内容から神話性、創作性が濃く、一概に国家成立の根拠とするには危険性が高い。記紀はほぼ同時代に第40 代天武天皇(?~ 686)の勅命が嚆矢となり、編纂が開始されたとされる。

実際のところ両書作成の目的、意義、記紀の関係性は諸説あって明解ではない。概説すれば、『古事記』は、神の末裔である天皇(大王)及び既存の支配体制が正統性を有していることを国内向けに叙述し、『日本書紀』は、天皇が支配する国家の歴史を外交的目的(対中国)に沿うべく、編修したと推認される。