【前回の記事を読む】【製造業DX】もったいない! 3Dデータで設計しても、図面化され、PDFや紙で流通する。本来の情報を失い、価値はどんどん下がる。

第2章 ものづくり白書からDXを読み解く

DXの本質とは何か?

2023年のものづくり白書には、DXとは「データやデジタル技術を使って新たな価値を創出していくこと。そのためにビジネスモデルや企業文化の変革に取り組むことが重要」と説明されている。

では、データを利用して生産性を上げ、顧客に新たな価値を提供し、顧客にも従業員にも選ばれる会社になるにはどうしたらよいだろうか。そのためには、部門間でデータを共有し、流通するデータを各部門で徹底的に活用することが極めて重要である。

データを共有することで業務プロセスを並列化し、生産性を上げることができる。部品番号のような共通のIDを利用して、各部門の別の情報と統合し、流通するデータの価値が上がれば、その活用の幅と質を上げていくことができる。

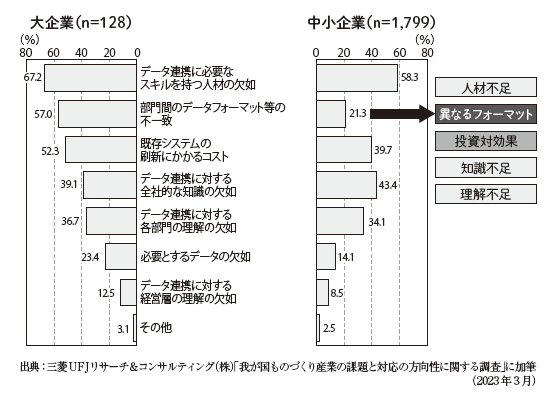

つまり、DXの本質とは「部門を超えてデータを共有することであり、流通の過程でそのデータの価値を上げること」なのである。しかし、実際には部門を超えた情報流通は難しい。なぜだろうか? ものづくり白書にその解答がある(図2-3)。

図2 - 3 部門を超えたデータ活用はなぜ進まないのか?

DX、つまり部門間のデータ活用がなぜ進まないのかという分析である。それによれば、第1、4、5位がデータ連携できる人材がいない、知識がない、理解がないというも ので、要するに推進できる人がいないということである。

当然、投資対効果も不明確であり、第3位にあるようにコストが捻出できない。その真因は何だろうか? 間違いなく、第2位の部門間でデータフォーマットが異なるということだろう。フォーマットを統一してしまえば、そのデータを部門間で流通させるだけである。

データ連携に必要な手間は激減し、各部門の人材はその統一フォーマットによるデータを活用していかに価値を生み出すかに専念できる。少ない投資で大きな効果が見込める。統一フォーマットによる部門間のデータ流通にDX成功の本質があるといえるだろう。