三つ目は、随筆が二編、講演会で一回ふれているのに、中学時代を対象にした多くのインタビューにおいて、芦名先生のことにまったくふれていないことも不思議です。おそらく、司馬さんは意識して先生のことにふれていないのだと思われます。まるで、司馬さんのお母さんのことについて、一言も話していないのと同じようです。

四つ目は、防府市の公会堂での講演会3で司馬さんが話したのは、作文の授業中にぼうと外を見ていた司馬さんを、先生が作文の構想を練っていると勘違いして褒めてくれたという話なのですが、間違われて褒められたことを知っているにもかかわらず、なぜか、司馬さんは「いまでもその興奮は残っています」とまで話しています。

間違われて褒められたことがなぜそんなに嬉しかったのか、疑問です。

五つ目は、人が人に与える大きな影響についてというテーマの講演会で、司馬さんはなぜ、吉田松陰と高杉晋作の話の途中に芦名先生の話をはさんだのかという疑問です。

このように司馬さんと芦名先生の間には多くの謎が横たわっています。

これらの謎は、中学時代の司馬さんにとって芦名先生が非常に重要な存在だったからではないでしょうか。司馬さんはわざと中学時代の自分と芦名先生の間であった重要なことを書いていないように思えて仕方がありません。もしこの謎が解ければ、中学校時代の司馬さんの大きな謎を解明できるかもしれません。

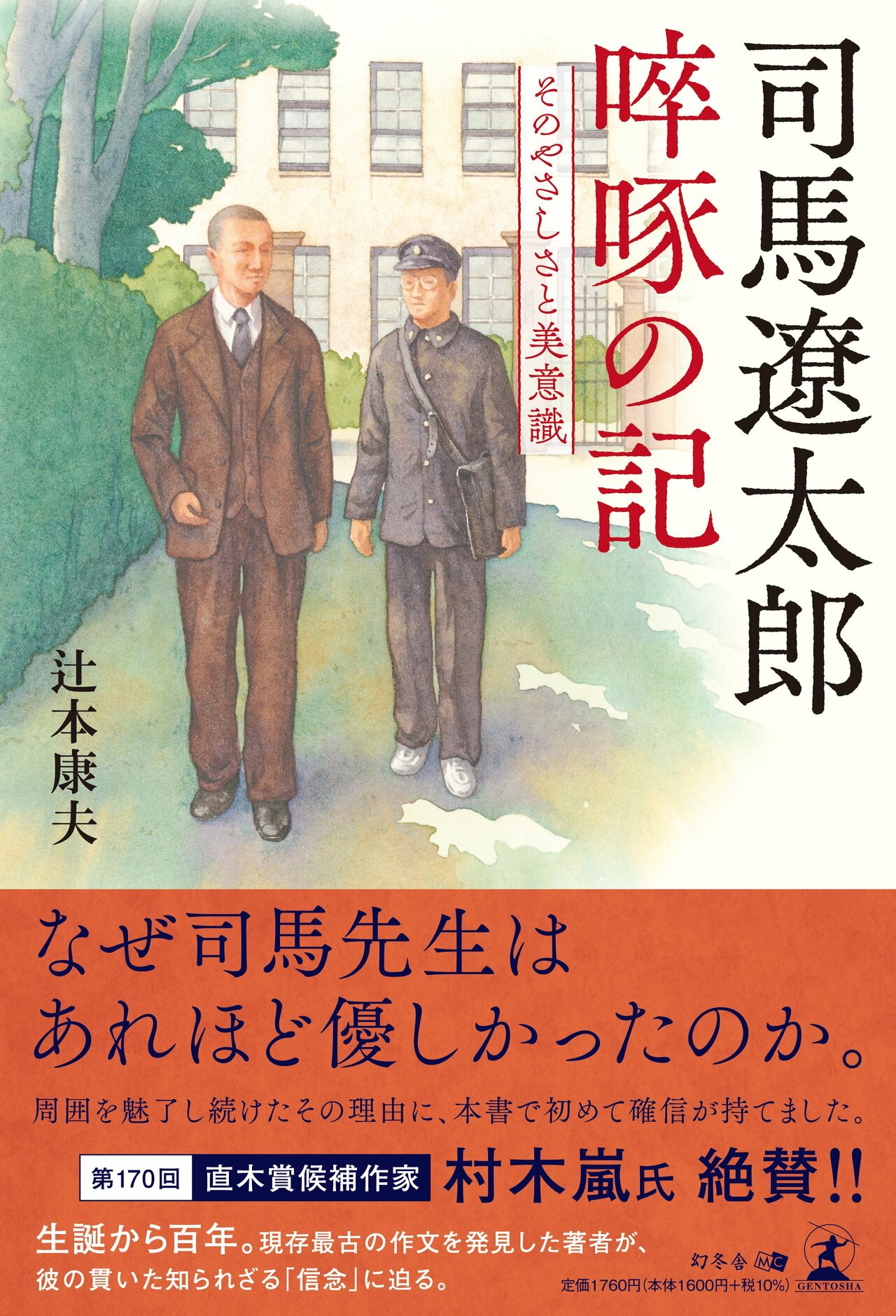

1 芦名信行写真 撮影年月日不明昭和十年代

2 「悪童たちと凡夫」『司馬遼太郎が考えたこと』四巻 新潮社二〇〇二年

3 「松陰の優しさ」 『司馬遼太郎全講演』第一巻朝日新聞出版二〇〇〇年

【イチオシ記事】ずぶ濡れのまま仁王立ちしている少女――「しずく」…今にも消えそうな声でそう少女は言った

【注目記事】マッチングアプリで出会った男性と初めてのデート。食事が終わったタイミングで「じゃあ行こうか。部屋を取ってある」と言われ…

【人気記事】「また明日も来るからね」と、握っていた夫の手を離した…。その日が、最後の日になった。面会を始めて4日目のことだった。