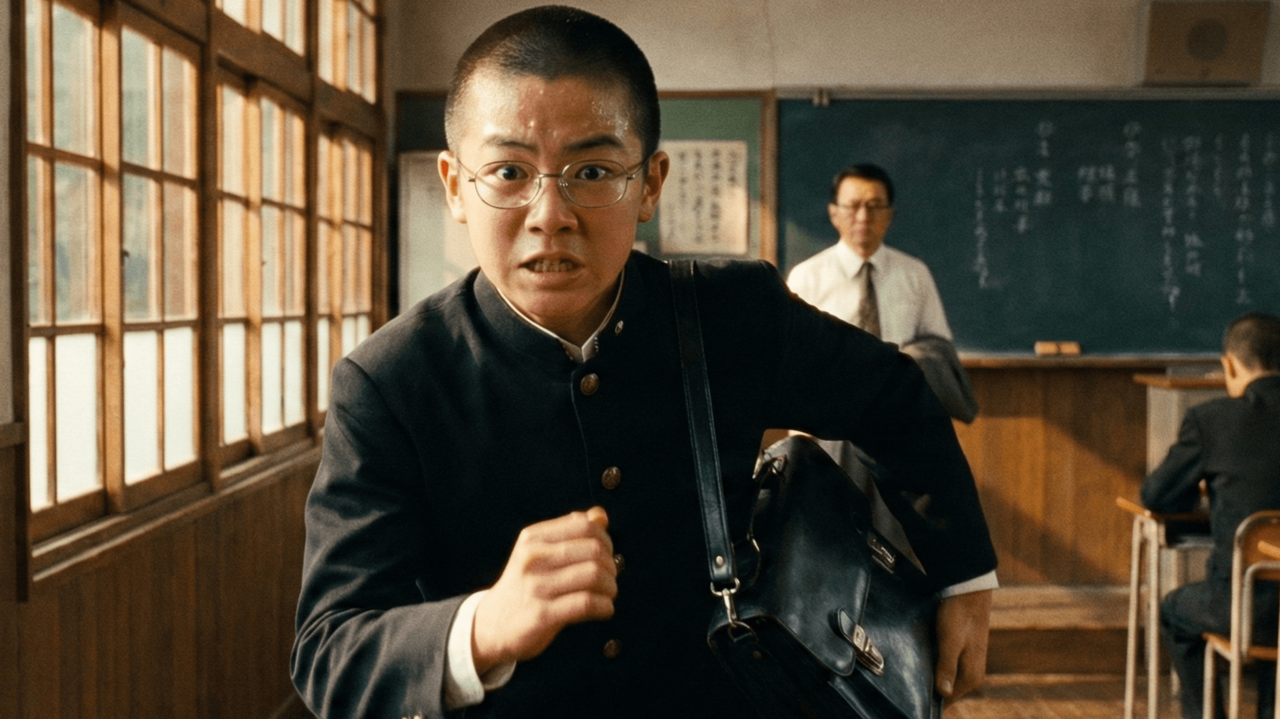

【前回の記事を読む】13歳の司馬遼太郎が描いた“大大阪”──最古の作文『物干臺に立つて』を読み解く

第一章 司馬遼太郎の育った庭

二 校友会雑誌『上宮』

作文「物干臺に立つて」を分析してみた

作文の風景描写は、おおよそ、《最初の風景》⇨《追加の風景描写》⇨《自分の動作》あるいは《……のよう》⇨《自分の動作》⇨《次の風景》の順に視線は移動していくのですが、その間、実に多くの(のよう)(らしい)(かのように)(であろう)(のだろうか)(ゐるような)が散りばめられていて、読者の風景のイメージをふくらませます。

そして、その風景の中に六色にも及ぶ色の煙や建物を配置して、印象的なアクセントを深めるだけでなく、自宅の物干し台から見える難波の風景をスケッチ的に描写することで、難波の街を都会的でスマートな大都会に仕立て上げるのに成功しています。

①《日本晴の空は果てしなく澄みわたつてゐる》⇨《私は物干臺に上がつて四方をながめた》⇨

②《黒い煙をはく煙突は林のやう》⇨《そつと踵を上げて見る》⇨《赤い大きな屋根の家が見えた》⇨《難波警察署らしい》⇨《頭を左にまはす》⇨

③《今度は頭を左にまはす》⇨《祝日の大国旗がはたはたと風を食つて動いてゐる》⇨

④《赤い弱々しい蜻蛉》⇨《如何にも秋らしい景色だ》⇨

⑤《アンテナ竿が兵隊さんのやうに》⇨《面白い》

⑥《黄色な建物があたりの屋根共を制してゐるかのやうに見える》⇨《稲荷小学校なのだ》⇨《一等大きいのは髙島屋だ》⇨

⑦《青色の建物は歌舞伎座であらう》⇨《お盆に盛つたビスケットのやうだ》⇨

⑧《お隣の柿の木が薄赤い實を枝一つぱいにつけてゐる》⇨《もうたべられるのだらうか》⇨《柿は待つてゐるやうな気がしてならない》(サゲ)

物干し台から難波の風景を順に見ていった司馬さんの視線は最後に隣の家の柿の木の赤い実にたどりつきます。司馬さんは、隣の家の柿の実を食べたいのは自分なのに、柿が食べられるのを待っているようだと、落語でいうサゲ(オチ)までつけているのです。