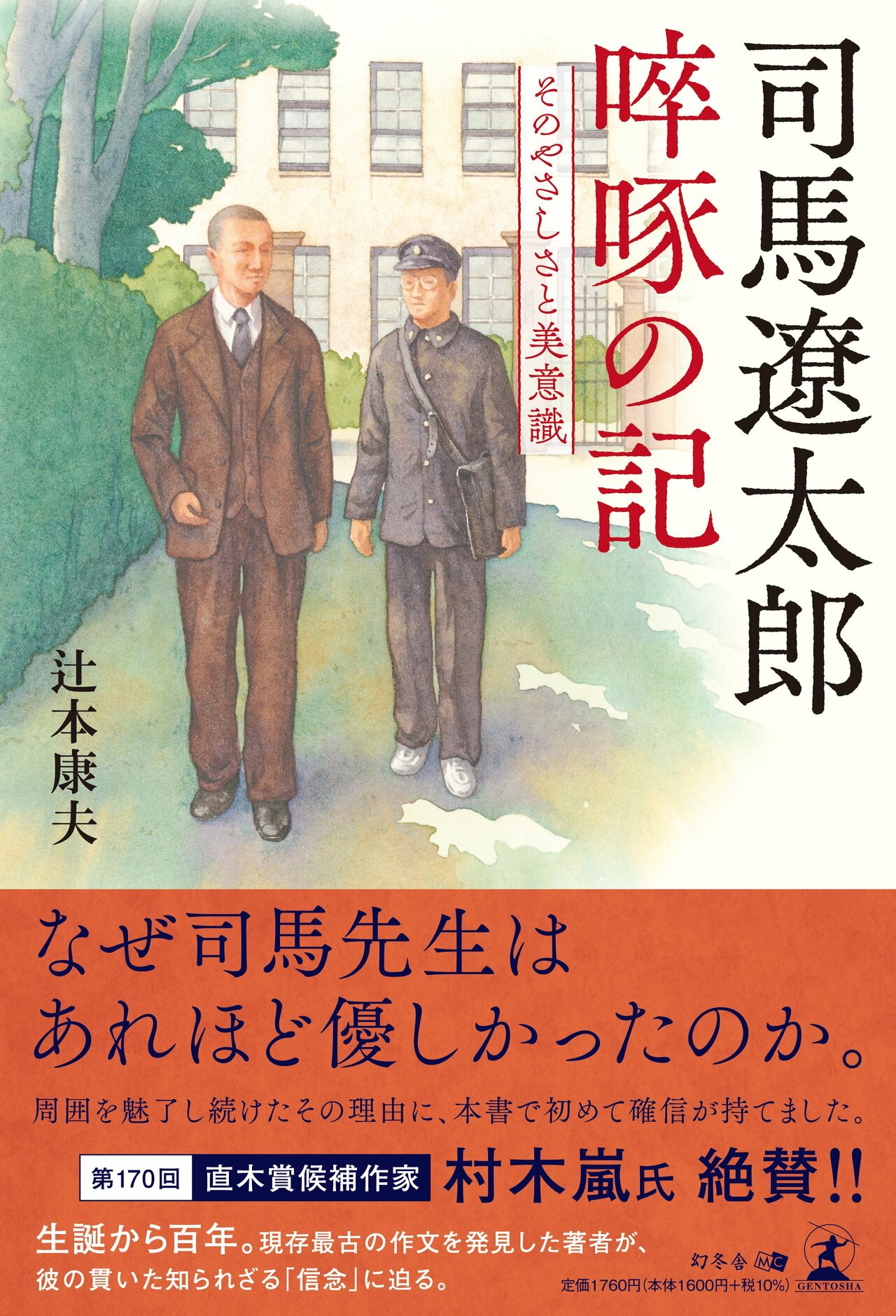

【前回の記事を読む】【司馬遼太郎】「最古の作文」と「卒業片言」――廃刊直前の校友会雑誌『上宮』に残された奇跡の2冊

第一章 司馬遼太郎の育った庭

二 校友会雑誌『上宮』

作文「物干臺に立つて」

校友会雑誌『上宮』第30号は司馬さんが一年生の時、二学期の終業式のあとで全校生徒に配布されたものだと考えられています。

この章では第30号に掲載された司馬さんの作文『物干臺に立つて』を詳しく検証したいと思います。作文自体は原稿用紙一枚にも足らない短いものですが、司馬さんの現存する最も古い作品というだけでなく、将来の司馬さんを予感させる素晴らしい作文です。

作文のテーマは自宅の物干し台から見える当時の大大阪、難波の都会的な風景を描くことにありました。そのために司馬さんは、自宅の二階の物干し台から見える都会の風景をいかにスマートに表現するか、印象的に書くかに挑戦しています。

物干し台に立つ福田少年の視点の移動にともなって都会の風景がスピード感をもって展開していく面白さに注目したいと思います。

司馬少年はまた、都会ならではの鮮やかな色彩を風景の中に取り入れることにも工夫をしています。当時、大都会でしか絶対に見られないような原色の赤や黄、青などを印象的に書くことで都会的な風景を描き出しているのです。

『街道をゆく』の担当編集者だった村井重俊氏はその著作で、司馬さんから「『五秒間ほど、画家になりたいと思ったことがあるよ』という話を聞いたことがある。『スケッチのほうが広がりがあっていい場合もあるんだ。物事にアプローチするとき、耳で入る人、さわる人、食べる人といろいろだけど、僕は目だね。視覚的というか絵画的に入り、頭に入れていく1』という話を聞いたこともあった」と書いています。

司馬さんが書いた作文を見ると、まさしく、このスケッチを駆使して書いていることがわかります。中一の時に、司馬さんはすでに、自分の文章の特質を把握しており、風景をいかにスケッチ風にして表現するかを工夫していました。

また、司馬さんはこの原稿用紙一枚足らずの作文で、黒、青、赤、弱々しい赤、薄赤、黄の六色を使い分けています。

その中でも特に赤が、微妙な赤、弱々しい赤、薄赤の三色に書き分けられていることに気がつきます。

『風塵抄』の最初の章、「都市色彩のなかの赤2」には、司馬さんの赤という色彩に対するこだわりが書かれていますが、そのこだわりが中学一年生の頃にすでにあったことがわかります。『風塵抄』での司馬さんの赤に対する描写は、またのちほど、詳しく取り上げたいと思います。

この短い作文のもう一つの特色は、ある風景から次の風景に移るまでを一つのパターンで書いていることにあります。ほぼ二行で一つの風景を完結させ、次の風景に移るということを繰り返すことで、八か所もの風景を原稿用紙一枚、四百文字以内で書き込むことに成功しているのです。

この作文は、スケッチ風の素早い風景の展開、色彩の効果的な使い方、風景描写の効率的なパターン化などは決して偶然ではなく、司馬さんが難波の都会的な風景をいかに書くべきかを深く考えて書いた実験的で意欲的な作文でした。

司馬さんの文章の特徴である色彩・俯瞰・スケッチ的描写などがまとまって、最初に表れたものがこの作文といえます。中学一年生だった司馬さんの恐ろしいまでの文学的な才能の最初の開花を証明する、この作文の重要性を再認識する必要があるのではないでしょうか。