作文「物干臺に立つて」を分析してみた

この章では「物干臺に立つて」の風景描写をさらに詳しく分析していきたいと思います。

司馬さんはこの作文を、風景描写をパターン化して書いていると先に書きましたが、自分が生まれ育った難波を都会風にスマートに書き込みたいという想いがあり、なおかつ、大きな風景を原稿用紙一枚という小さなスペースに収めるために、この技法を考えたのかもしれません。

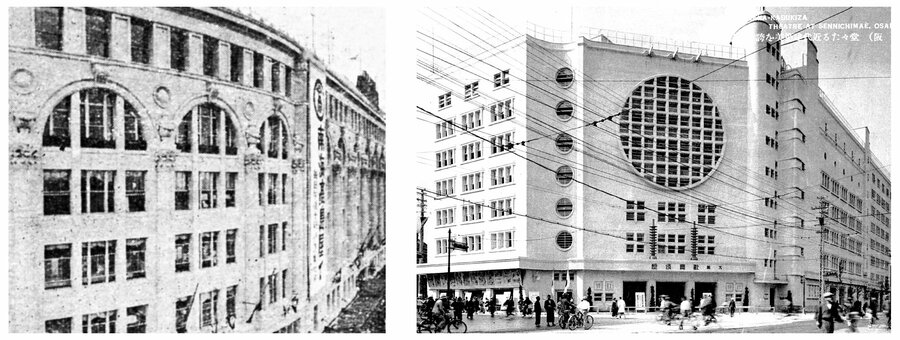

その前に司馬さんが作文に書いた難波の南海髙島屋と大阪歌舞伎座の絵葉書3がありましたので紹介します。この二つの建物が司馬さんが作文に書いたように、大都会でしか見られないような巨大なランドマーク的な建築物だったことがよくわかると思います。

また、上宮高校図書館が所蔵する『大大阪市勢大観-鳥瞰式立体図4』を詳しく見た時、司馬さんが作文中に書いた難波警察署、歌舞伎座の屋根の色が作文に書いた色そのままに印刷されていることに感動したことがありました。

この『大大阪市勢大観-鳥瞰式立体図』を描いたのは、鳥瞰図絵師の吉田豊でした。その吉田豊が描いた鳥瞰図の傑作がこの作品だったのです。

ちなみにこの鳥瞰図は司馬さんが上宮中学に入学する前年に発行されたもので、まさしく、司馬さんが実際に歩いていた大阪の街を鳥が上空から見たように精密に描いたイラスト地図なのです。

そんな鳥瞰図が戦後の混乱を乗り越え、司馬さんの作文と対応するように、現在も上宮高校に所蔵されているのも不思議なことといえるかもしれません。

1 『街道をついてゆく』村井重俊著 朝日新聞出版 二〇〇八年

2 「都市色彩のなかの赤」『風塵抄』中央公論社 一九九一年

3 大阪歌舞伎座・南海髙島屋 郵便はがき 出版社・出版年 不明

4 『大大阪市勢大観-鳥瞰式立体図』東亜地誌協会(掛図) 一九三五年

【イチオシ記事】その夜、彼女の中に入ったあとに僕は名前を呼んだ。小さな声で「嬉しい」と少し涙ぐんでいるようにも見えた...

【注目記事】右足を切断するしか、命をつなぐ方法はない。「代われるものなら母さんの足をあげたい」息子は、右足の切断を自ら決意した。