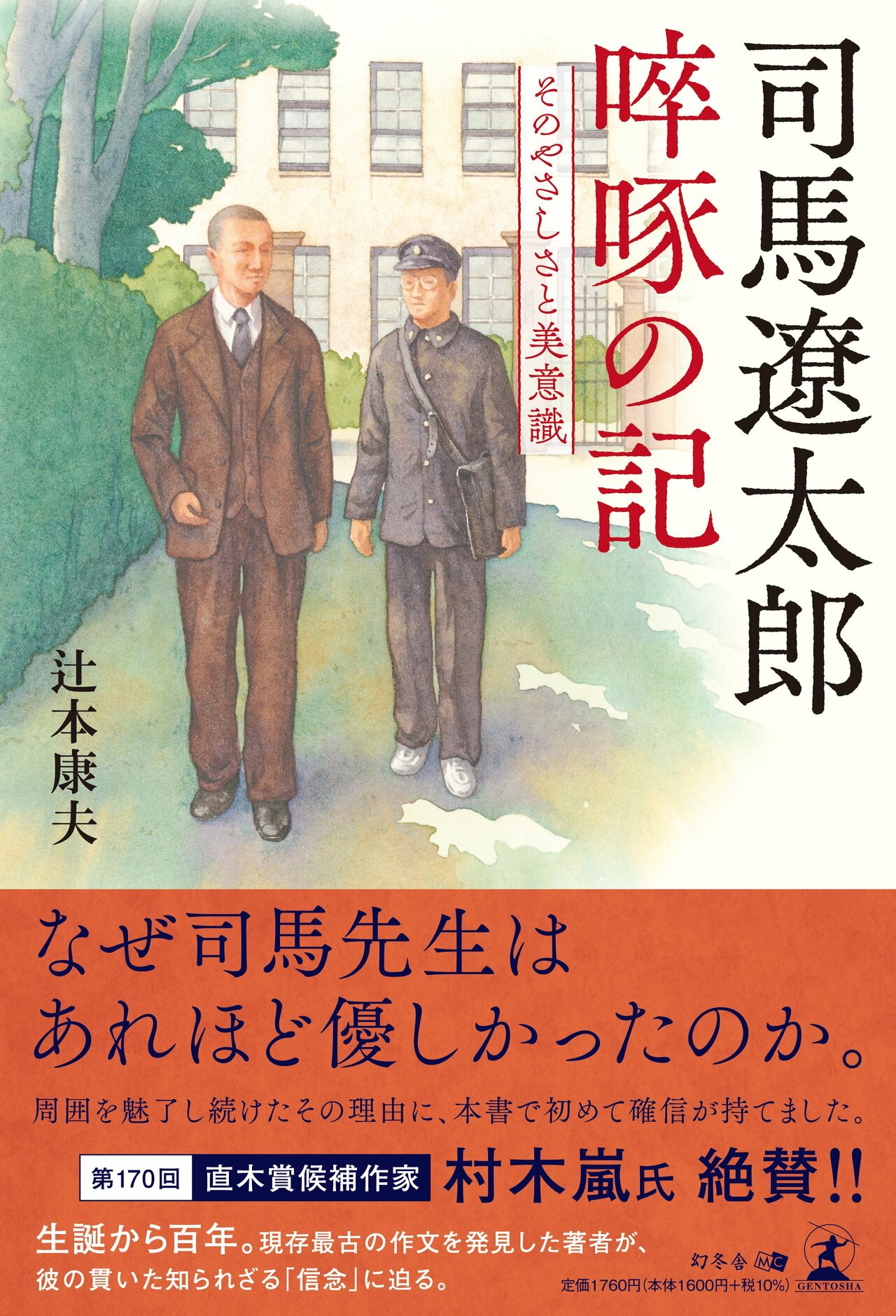

セピア色のこの写真は先生の履歴書に貼りつけてあったもので、お孫さんも先生ご本人と確認されています。正確な撮影年月日は不明ですが、背景の円柱から校内での撮影と考えられます。先生のお顔などから想像すると、司馬さんの在学当時とそう離れていない時期のものだと思われます。

また、防府市での講演会では、「担任ではありませんが、国語の先生で好きな先生がいました。若いころに結核をやったような感じのする人で、青白く、頼りがいがなさそうでした。けれども、何か一種の気品があるのですね。そして欲得というものが全くなさそうな方でした。お寺の住職なのですが、暇があるので中学へ教えにきていたようです」とも語っています。

この講演会では司馬さんは作文の先生の名前を明かしていませんが、『芦名先生』に書かれた先生の経歴と雰囲気・印象が非常に似ていることから、作文の先生は芦名先生だと考えて間違いないように思われます。

司馬さんは大阪大空襲で自宅が全焼していますので、戦前の写真などはなく、芦名先生の記述を記憶だけで書いたと考えられます。司馬さんの記憶と描写力の確かさに驚くほかありません。

司馬さんが中学時代の記憶だけで『芦名先生』を書いたと考えられるもう一つの証拠として、『芦名先生』の中で司馬さんが、芦名先生の住所の高槻を茨木と間違って記していることが挙げられます。

司馬さんが中学時代の卒業アルバムや他の住所録などで確認して書いていれば間違うはずのないことなので、司馬さんは自分の記憶だけでこの随筆を書いたと考えて間違いないと思います。

それにしても、二十五年近く昔の記憶だけで、芦名先生の容貌だけでなく雰囲気までを的確に描いているのは、よほど強い印象を持っていた証しといえると思います。

『芦名先生』と『悪童たちと凡夫』2には不思議なことがいくつもあります。

一つ目は、どちらの作品にもいえることですが、冷静な司馬さんとは思えないくらい芦名先生への賞賛、感動が強すぎることです。

二つ目は、司馬さんと芦名先生との個人的な接点がまったく書かれていないことです。二編の随筆は二つとも同じ授業の話だと考えられているのですが、司馬さんは大勢の中の一人の生徒でしかなく、それ以上の存在ではありません。

先生の質問に答える場面はありますが、その他大勢の生徒としての受け答えでしかありません。司馬さんが先生のことを激賞するには、どこかで強い接点、個人的な接点があったはずだと思いますが、どこにも書いていないのです。