「骸は木曽塚に送るべし。」これが松尾芭蕉の遺言だったという。一六九四年、芭蕉は大阪御堂筋の花屋仁左衛門の屋敷で五十一歳の生涯を終えた。翌日、去来、其角ら十数人の弟子たちは川舟と陸路を使って遺骸を大津の義仲寺に運び、遺言通り木曽義仲の墓の隣に葬った。最近、琵琶湖辺りを旅行の途中、義仲寺に立ち寄った。山門をくぐると、ささやかだが手入れの行き届いた寺庭の中程に二つの墓だけが寄り添うように並んでいた。…

歴史・地理

ジャンル「歴史・地理」の中で、絞り込み検索が行なえます。

探したいキーワード / 著者名 / 書籍名などを入力して検索してください。

複数キーワードで調べる場合は、単語ごとにスペースで区切って検索してください。

探したいキーワード / 著者名 / 書籍名などを入力して検索してください。

複数キーワードで調べる場合は、単語ごとにスペースで区切って検索してください。

-

『句碑と遊ぶ 改訂版』【第2回】松下 与志子

【先行配信】悲劇の将軍・木曽義仲に心を寄せた松尾芭蕉。並んだ二つの墓は今、義仲寺の静寂の中で語り合っている…

-

『縁 或る武家のものがたり』【第4回】伊藤 真康

途方に暮れる一同。伊達政宗が与えた肥沃な土地は、時には人骨が見つかり、誰もが逃げ出すほど荒れ果ていた...

-

『句碑と遊ぶ 改訂版』【新連載】松下 与志子

【先行配信】松尾芭蕉の句碑…なぜそこに?芭蕉がその地を旅した折に詠んだものだけでなく、訪れたはずのない場所にも…

-

『秘められた真序小倉百人一首』【第8回】野田 功

なんとかして人に知られることなくあなたに「逢い」たい…逢坂の関、須磨の関と「関」を題材にした歌4首

-

『幻殺』【第12回】本間 蒼明

【織田信長VS足利義昭】和睦した二人だが「今度こそ息の根を止めてくれるわ」「次は容赦しない。徹底的に叩き潰す!」と…

-

『古事記の秘める数合わせの謎と古代冠位制度史』【第5回】牧尾 一彦

『古事記』を解説!―景行天皇の、7人の妻と15人の皇子。大友皇子や中大兄皇子との関係は…?

-

『漫画 渦巻いて 三河牧野一族の波瀾<古白編>』【第2回】岩瀬 崇典

ある日、牧野という土地を訪れるとやけに名前を間違えられる。後々話を聞くと二人は...

-

『たかちゃん幻想絵巻』【新連載】齋藤 務

たった一つの目に映る戦後の荒んだ社会と、あどけない少女。家族は、ある一つの信念をもって生きて行く...

-

『ジパングを探して!』【第2回】大和田 廣樹

亡き母が隠した父の姿とは。鍵がかかった父の研究室には大量の中国語で書かれた研究資料が...

-

『誰も知らない本当の『古事記』と日本のかたち』【第3回】田中 善積

江戸時代までの多様な文化と芸術は、『古事記』に支えられていた!?権力のためではない、日本の未来を考えた天皇の想いは…

-

『アイスランド、元大使が綴る意外な素顔とその魅力』【第3回】北川 靖彦

アイスランドへの観光ブームの「火付け役」!?噴煙が9000m上空まで達したアイスランド南部のエイヤフィヤトラヨークトル火山の噴火

-

『古寺を訪ねて』【第7回】菅原 信夫

護摩を焚く炎が燃え上がり、僧侶の読経と太鼓の音が堂内に鳴り響くなか、蔵王権現の足元に正座。胸は高鳴り、目からは涙が…

-

『いにしえの散歩道』【第2回】大津 荒丸

歴史書の多くは勝者の記録。歴史書において辺境の倭国は客観的な記載が期待できる可能性が高い

-

『タケル』【第2回】中村 東樹

大王の愚かな息子がヤマトを治め、一つにまとめ上げる? 長老が見た、新たな統治者の姿

-

『日本神話における「高天原」とは何か!?』【第4回】松浦 明博

『古事記』の文脈から訓注の意味や性格を把握。訓注の多くが上巻に集中している点を重視

-

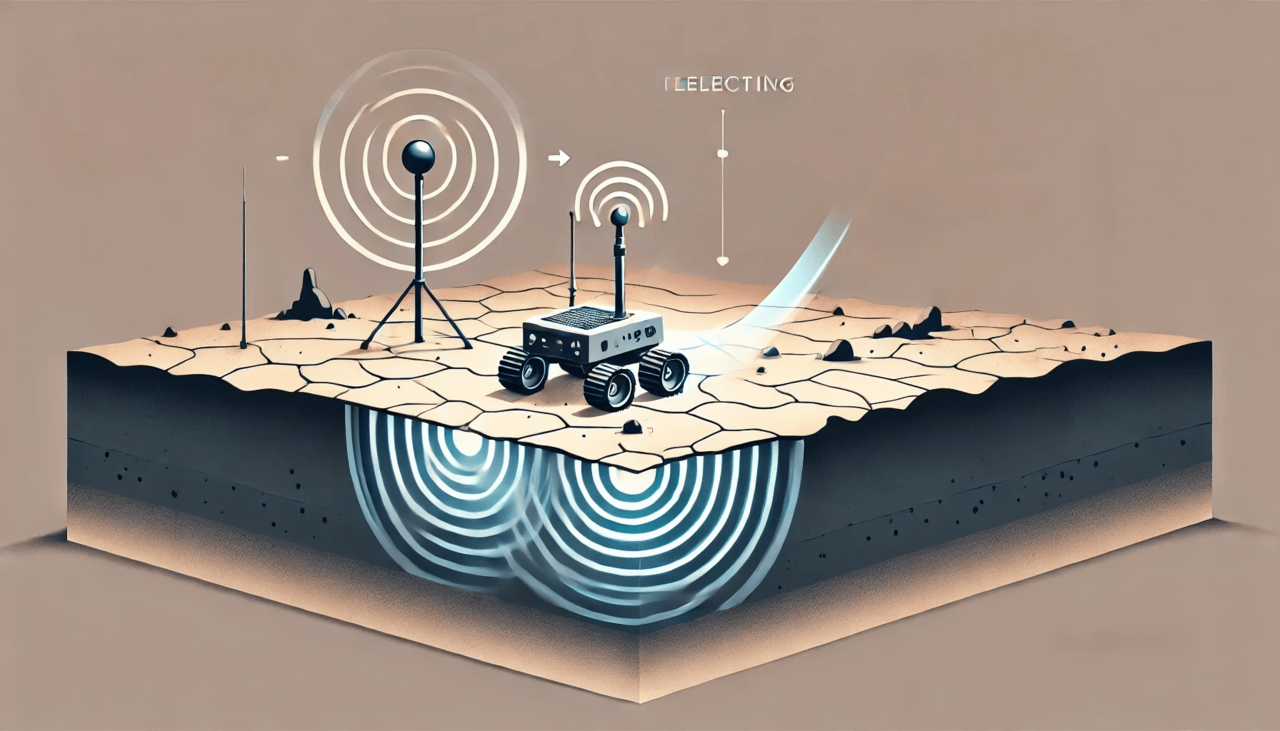

『見えない地下を診る [注目連載ピックアップ]』【最終回】公益社団法人物理探査学会

地下に眠る様々な可能性。資源、地震、宝もあれば危険もある。地下探査が未来を変える!

-

『見えない地下を診る [注目連載ピックアップ]』【第7回】公益社団法人物理探査学会

地下の水を"診る"のに適した探査方法。密度、磁気、地震波、比抵抗の役割と応用

-

『見えない地下を診る [注目連載ピックアップ]』【第6回】公益社団法人物理探査学会

振動を利用すると地下が"診える"しくみ より長い波は、より深い地下へ届き、地下の物性を捉える!

-

『義満と世阿弥』【新連載】貝塚 万里子

うっすらと化粧が施された白い面、切れ長の目、額の上に絶妙に配された朧の眉、全てが完璧で、神々しくさえあった。

-

『見えない地下を診る [注目連載ピックアップ]』【第5回】公益社団法人物理探査学会

方位磁石のN極は北極からずれている? 電気と地球の性質を利用した探査方法、比抵抗法電気探査。