そして、当院は42日処方が中心ですが、90代の患者は11月13名、12月42名でした。その大半は歩行できており、歩行や自転車通院の人が多く、しかも夜間排尿回数が0~1回を達成している方も7~8名います。このような患者の特徴として、家族、周囲の支援が充実しており、意欲的な生活を送っている点が挙げられます。

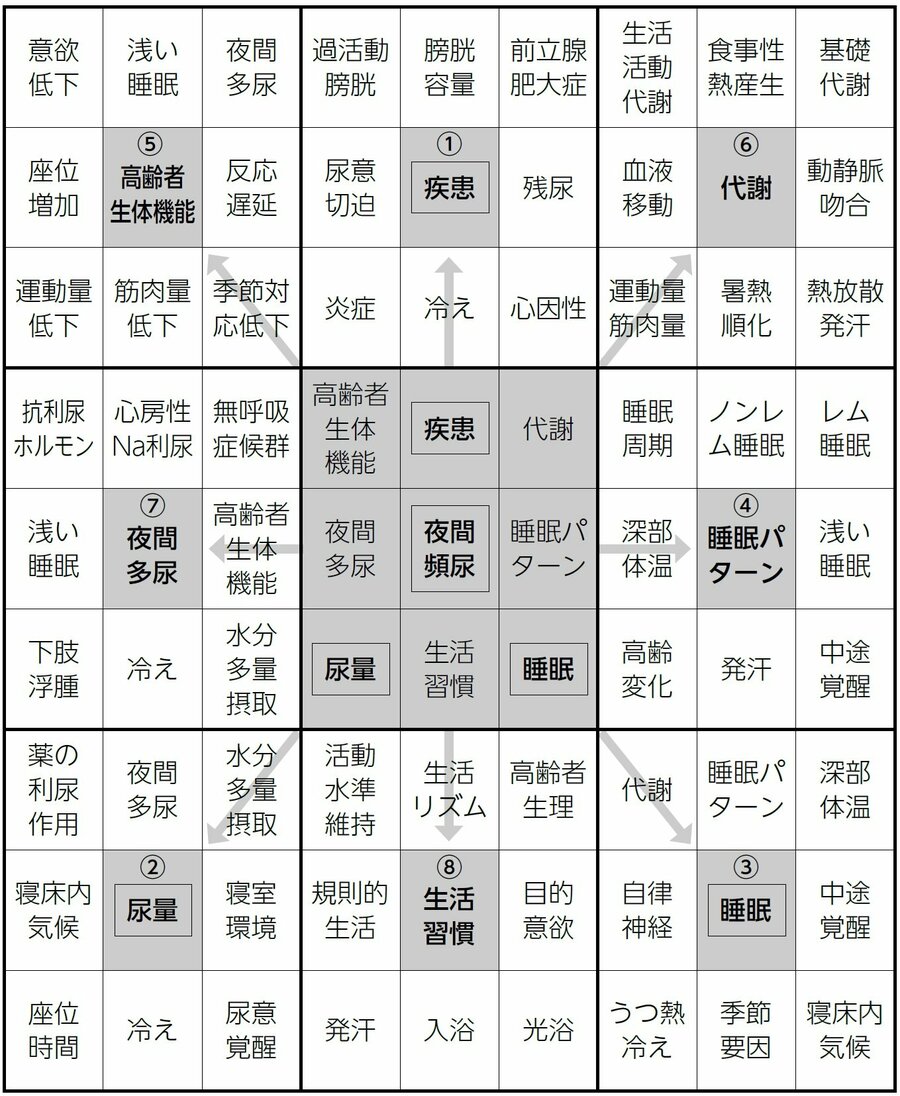

最後に、この調査結果を基に作成した「夜間頻尿のマンダラチャート」を次にご紹介します。

3.夜間頻尿を多角的に捉えるマンダラチャート

図④は、夜間頻尿に関する考え方を整理した「夜間頻尿のマンダラチャート」です。この資料は、夜間頻尿を「生理学」と「日常生活習慣」に即して理解しやすく整理し、実用的に構成しました。

これは現在の泌尿器科学の知識を根底にすえ、その他各分野のエビデンスと多くの患者さんの生き様情報の経験から作成したものです。このチャートでは「夜間頻尿」を中心におき、何に影響を受けているかを的に把握することができます。

夜間頻尿は、主に「泌尿器科疾患」「尿量」「睡眠」の3つの因子を中心に構成されています。さらにこれに加え、「高齢者の生体機能の劣化」、「代謝の変化」、「夜間多尿」、「睡眠パターン」、「生活習慣」など、複数の要因が絡み合っています。

各因子に関連が深いと思われる「要素」を具体的に8つずつ挙げ、視覚的に整理しています。たとえば、泌尿器科疾患には「前立腺肥大」「過活動膀胱」、睡眠には「深いノンレム睡眠の不足」などが挙げられます。

このチャートを見ることで、夜間頻尿に関与する要素の全体像を理解しやすくなり、それぞれの要素がどのように影響し合っているかを考える手助けとなります。

基礎編のマンダラチャートからの変更点は、夜間多尿の因子で「血漿浸透圧」の要素を挿入し、代謝因子に「温度勾配」が加わったことです。これは後述しますが、極めて重要な要素であると確認しました。

👉『会話で学ぶ快眠と健康の実践ガイド 夜間頻尿の正体[改訂版] 』連載記事一覧はこちら

【イチオシ記事】彼と一緒にお風呂に入って、そしていつもよりも早く寝室へ。それはそれは、いつもとはまた違う愛し方をしてくれて…

【注目記事】(お母さん!助けて!お母さん…)―小学5年生の私と、兄妹のように仲良しだったはずの男の子。部屋で遊んでいたら突然、体を…