3 安楽院訪問

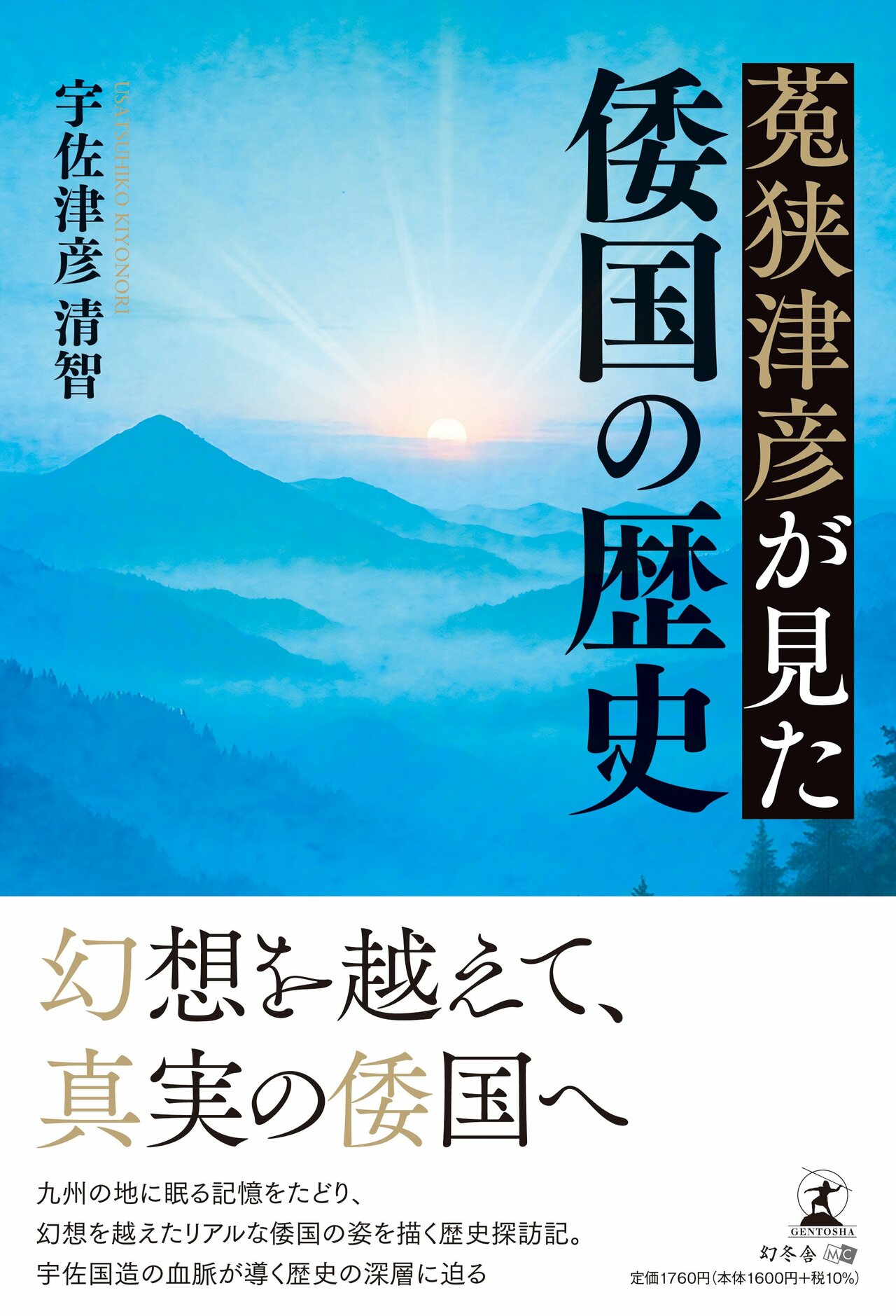

自ら菟狭津彦を名乗り、彼の目を通して歴史の断片を考え始めるにあたって、わたしは鎌倉時代初頭に建立された古い菩提寺を訪れた。

天三降命という神から人となった最初の先祖が菟狭津彦だ。菟狭津彦を始祖とする宇佐氏とはどのような一族であったのか、随分と調べたが、赤塚古墳よりも過去はどうしても分からない。これより先は、何処かにあるかもしれない高天原を探すしかない。

ただ赤塚古墳後は少しずつ明らかになってきているので、九州という歴史のなかでの位置付けを行ってみたいと思う。そのような経緯があり、この歴史調査報告書は書き始められた。

ただ菟狭津彦の歴史といっても、千七百年を大きく越える。この間に菟狭津彦を取り巻く政治体制は何度となく移り変わった。そのようななかで、彼らは如何に現代まで生き延びたかを、他人の定説にまみれた推測ではなく自らの目で確認したかった。

ここ宇佐市森山安楽院には、激動の平安末期を生きた従三位宇佐朝臣公通と宇佐宿禰公仲が眠る。宇佐公通の屋敷もこの近傍に広がっていたと伝えられている。

ここに眠る宇佐公通の人生は、その始まりから動乱であり、数奇な運命を辿った人である。彼は源義綱の末子であり、義綱が謀反人として佐渡に流された事件の最中、子供達は次々と父に徹底抗戦を嘆願した後に自害している。そして公通だけは、当時宇佐八幡宮の大宮司であった宇佐公基に預けられた。

後にその養子となるのだが、大宮司職就任にあたり義兄弟間で激しい争いが繰り広げられたと伝えられている。

激動の時代を生き抜いた偉大な先祖達に、敬意を込めてこの歴史報告書を捧げたい。

【イチオシ記事】まさか実の娘を手籠めにするとは…天地がひっくり返るほど驚き足腰が立たなくなってその場にへたり込み…

【注目記事】銀行員の夫は給料50万円だったが、生活費はいつも8万円しかくれなかった。子供が二人産まれても、その額は変わらず。