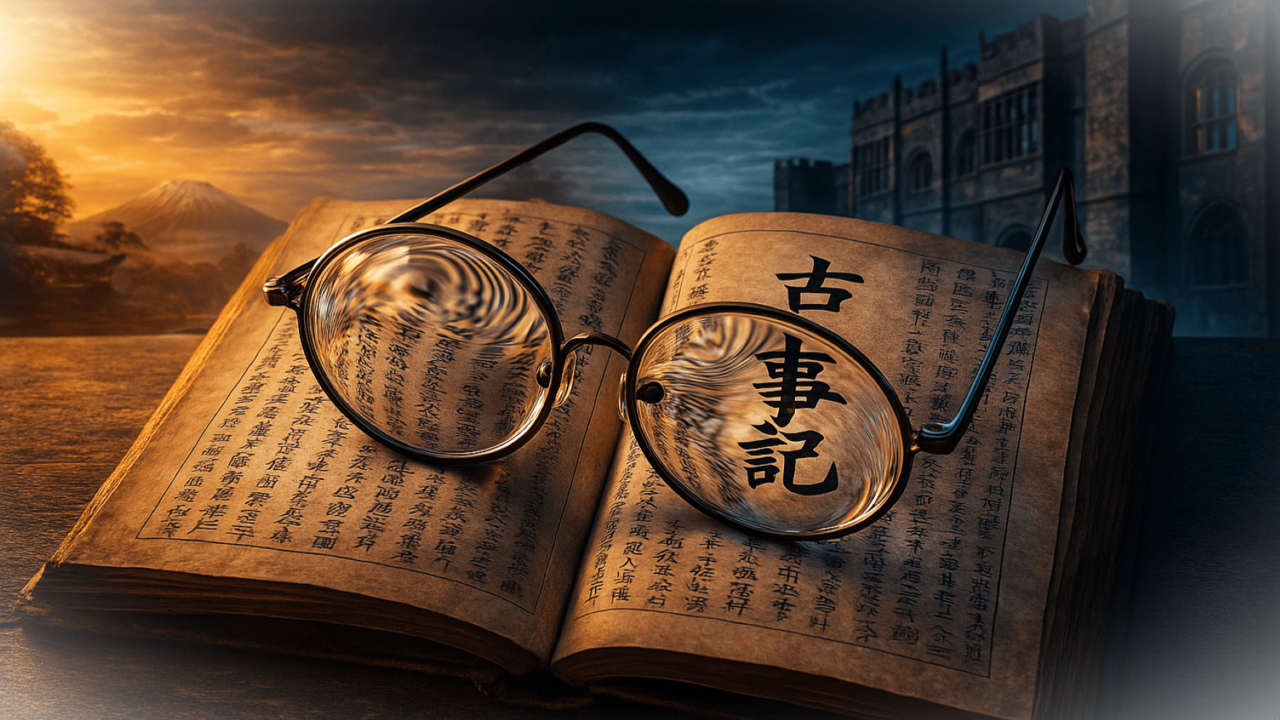

国家安泰を『古事記』に託す

「燕雀安(えんじゃくいずく)んぞ鴻鵠(こうこく)の志を知らんや」という諺がある。小人(しょうじん)は大人(だいにん)の大きな志を知ることはできないという意味である。

『古事記』は天皇支配を正当化するための書という見解がある。歴史関連学会の通説だと思われるが、今まで述べてきたように、自分たちの支配という小さな考えではなく、日本の将来を見据えての『古事記』編纂計画であった。

天武天皇が即位したのは四十一歳前後であったと思われるが、実に多くの事があったとしみじみ思ったことであろう。

凄惨な現場や危機的場面に何回遭遇しただろう。そして、一度はすべてを捨てて髪を剃って沙門(法師)になった身。ただ、そういった経験が多くのことを考えさせるきっかけを与えてくれたことは間違いない。

不思議なもので、平穏な生活の連続の中からは、問題意識は生まれにくいものである。何の刺激もないからであろう。スポーツと同じである。敗戦から学ぶという言葉があるが、何故負けたのかという問題意識がすぐに湧き起こる。反省と改善のための努力が始まり、それが次の飛躍に繋(つな)がることがある。

白村江の戦いで大敗を喫したことは残念だったかもしれないが、その結果、国の方向性を定めることができた。

もし勝利していれば、いつまでも半島に関わり続けるようだった。敗退したので、半島や大陸に足を伸ばすのは分不相応という結論が自然と出た。野心さえなければ、相手との関係修復は進むものである。六八〇年頃には対外的な問題が、ある程度決着することになる。遣唐使は中断されたままだが、大陸や半島の国に心を配らなくても良くなった。

👉『誰も知らない本当の『古事記』と日本のかたち』連載記事一覧はこちら

【イチオシ記事】添い寝とハグで充分だったのに…イケメンセラピストは突然身体に覆い被さり、そのまま…

【注目記事】一カ月で十キロもやせ、外見がガリガリになった夫。ただ事ではないと感じ、一番先に癌を疑った。病院へ行くよう強く言った結果…