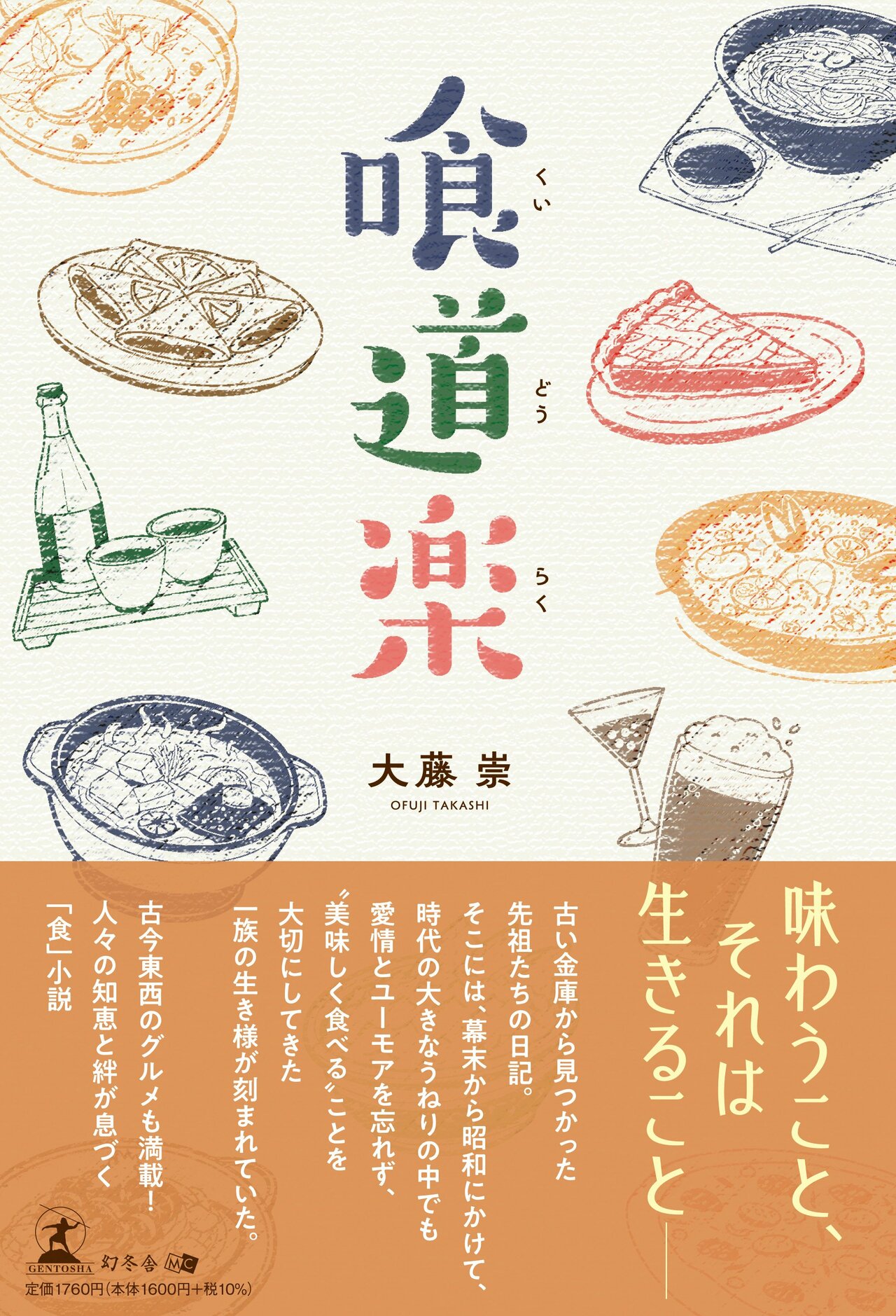

【前回の記事を読む】大きな金庫にあったのは、宝じゃなくて先祖の日記。中には幕末から昭和にかけての"食"について書かれており…

一、 先付

日本人と豆腐のかかわりは長く深い。どうやら鎌倉期に中国から伝わった由、しかし料理として最も発展したのは江戸期だろう。

私が感心するのは、当時の飛脚だ。彼らは、京都から江戸までの約五百キロを、一人で六日間で完走したそうだ。

一日八十キロ走った計算となる。彼らの食事は、玄米に漬物、そして納豆と豆腐が入った味噌汁だったそうだ。

成程、納豆・豆腐・味噌と、タンパク質の塊で、江戸期のハイパープロテインフードだ。その豆腐は益々進化し、バーになり、スイーツや麺になり、世界中で親しまれている。

名物の人形焼きも、明治からの歴史を誇るが、決して甘くなく、僅かな渋みが残り、辛口の冷酒に合うのは不思議なものだ。

そうそう、生家の横手の小さなホテルには、洋食屋があり、知る人ぞ知る店で、魚介類のメニューの旨さは特筆ものだ。余りに新鮮な食感がするので、マスターに聞いてみると、

「うちは全て築地で仕入れているんで……」と照れ臭そうに言っていた。

そして、この人形町は、そこかしこに、文化の薫りがする。かっての江戸は、隅田川に象徴される様に、水の都であった。

そう、イタリアのベネチアの様に。今ではもう、痕跡も跡形もないけれど、路地に入れば江戸が、明治が残っている。表通りは今の令和だ。