【前回記事を読む】19世紀イギリスの画家、ジョージ・フレデリック・ウォッツ。知られざる幻の名作に迫る…!

はしがき

ウォッツの中にあるバロック的要素の実態を把握するために、スイス出身の美術史家ハインリヒ・ヴェルフリンの『美術史の基礎概念―近世美術における様式発展の問題』(1915年)のバロック様式論を基準として用いる。ヴェルフリンの唱えた様式論が、文化や歴史背景を捨象して造形上の形式自体の特徴を分析するものだからである。

ウォッツの作品と他の画家の作品とを比較検討するのにこれほどふさわしい基準は見当たらない。またウォッツ自身の全作品の中でも、バロック絵画の美質を最大限に発揮したものをピンポイントで押さえることができるであろう。ウォッツの最高傑作といえる作品を抽出するのが本書の最後の課題となるだろう。

第一章「ヴィクトリア朝古典主義四天王」の異端児

『希望』〜人はなぜこの絵に惹かれるのか

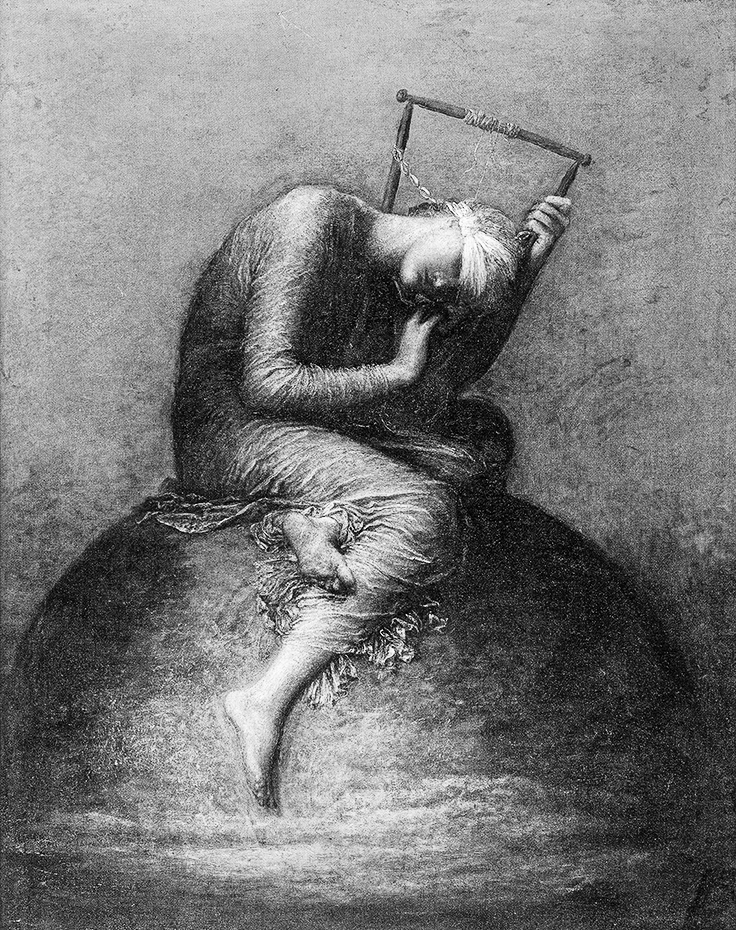

先に触れたように、ウォッツは良きにつけ悪しきにつけ『希望』(図1)という題の寓意的な象徴画一点で広く愛好者を惹きつけてきた。この作品はたしかにレイトンやポインターの女性像に似て繊細な女性の肌を表現してはいるが、エロティシズムにはまったく無縁である。

しかも露出した肌は首筋から片頬に限られ、身体の大部分を鶯色(くすんだ緑褐色)の法衣のような薄布で覆っている。これはあまりにも禁欲的な造形である。裸足の足裏や足首も色香にはほど遠く、童子のあどけなさを連想させる。

写真を拡大 (図1)