立ち上がって全身を使いたいところだが、大名の釣りは座っての釣りと決まっている。大名の仕事の第一が世継ぎを作る事で、第二がそれまで生きている事だ。小舟の中で立ち上がるなどもっての外となる。

「やじろ、この辺りや」

「あいよ」

徳造の言葉に、やじろが軽く答えて舟を止める。舟は走らせるよりも止める方がはるかに難しい。だがやじろは涼しい顔で、逆櫓、順櫓を巧みに使い分けながら舟を一つところに止め続けている。

北に尾張、東に知多、渥美。西に布引の山並。南は志摩に囲まれて、伊勢の海は大きな湖のように、ゆったりとたゆとうている。

太平は海老の尾羽を噛み切って、二寸ほど(五、六センチ)のてんや鈎を、海老の体を縫うように刺し通していく。体を通った鈎は海老の顎の辺りに、わずかに鈎先をのぞかせる。

てんや鈎は、「し」の字を長く伸ばした形の鈎のちもと(付け根、糸を結ぶ部分)に、鉛(なまり)を叩いて付けて錘(おもり)と鈎が一つとなっている。一緒に短い糸も叩き込んで乳輪(ちちわ)にしてあるから、簡単に道糸につけられる。

海老を通したてんや鈎を、摘まんで海に投げ入れる。

ぽしゃん、と落ちた鈎が沈むにつれて、盥の中に丸まっていた糸が、しゅるっしゅるっと伸びて後を追う。

海に落ちて行く糸を太平が真剣に、そして幸せそうに見詰めている。何百遍と釣りをしてきても、その日の一投目は格別なのだ。

「あらん?」

落ちていた糸が、ふわん、と動きを止めた。太平が直ぐに途中の糸を摘まんで静かに引く。たわんでいた糸が直線となり、竿先がくくんとお辞儀をする。即座に太平が竿を跳ね上げると、竿が半月にしなった。

「はい、がしっのぎゅんです」

目の前の糸を掴むと、竿を捨てて両手で糸を手繰っていく。糸は舟縁に付けてある竹竿に擦れて、きゅっきゅっと鳴きながら上がってくる。そして、再び盥の中に丸くおさまっていく。

釣れたのは七、八寸ほど(二十二、三センチ)の小振りの鯛だった。

「ええ、塩焼きに丁度です。でも浅すぎます」

今日のタナは二十尋辺り、太平はそう読んでいた。だが、糸が十尋も出ないうちに食ってきた。糸には印が打ってあるから、出た長さは直ぐに分かる。だが分かるのは長さであって深さではない。

糸は潮に押されて真っ直(すぐ)には落ちない。それを考えればあまりに浅い。

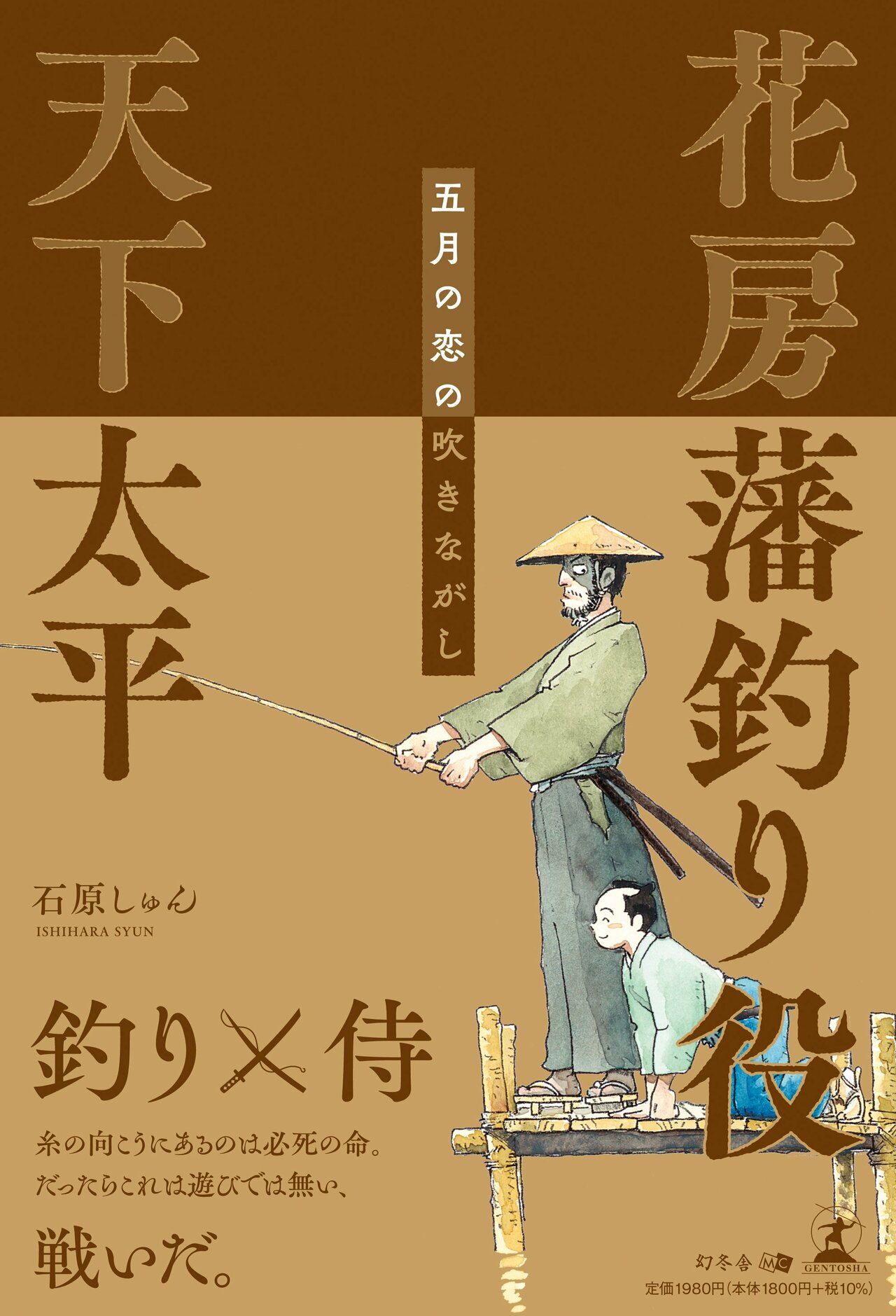

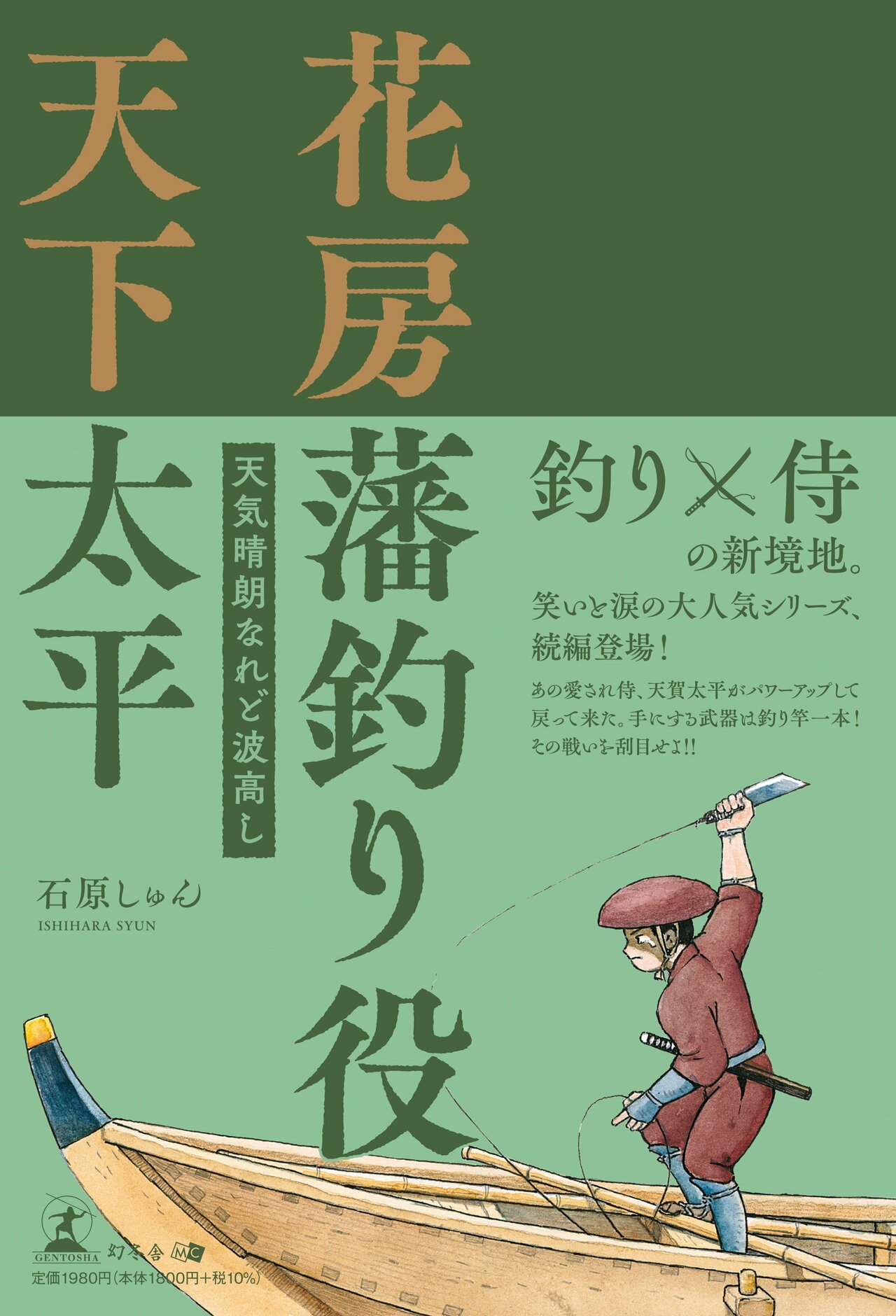

👉『花房藩釣り役 天下太平 天気晴朗なれど波高し』連載記事一覧はこちら

【イチオシ記事】一通のショートメール…45年前の初恋の人からだった。彼は私にとって初めての「男」で、そして、37年前に私を捨てた人だ

【注目記事】あの臭いは人間の腐った臭いで、自分は何日も死体の隣に寝ていた。隣家の換気口から異臭がし、管理会社に連絡すると...