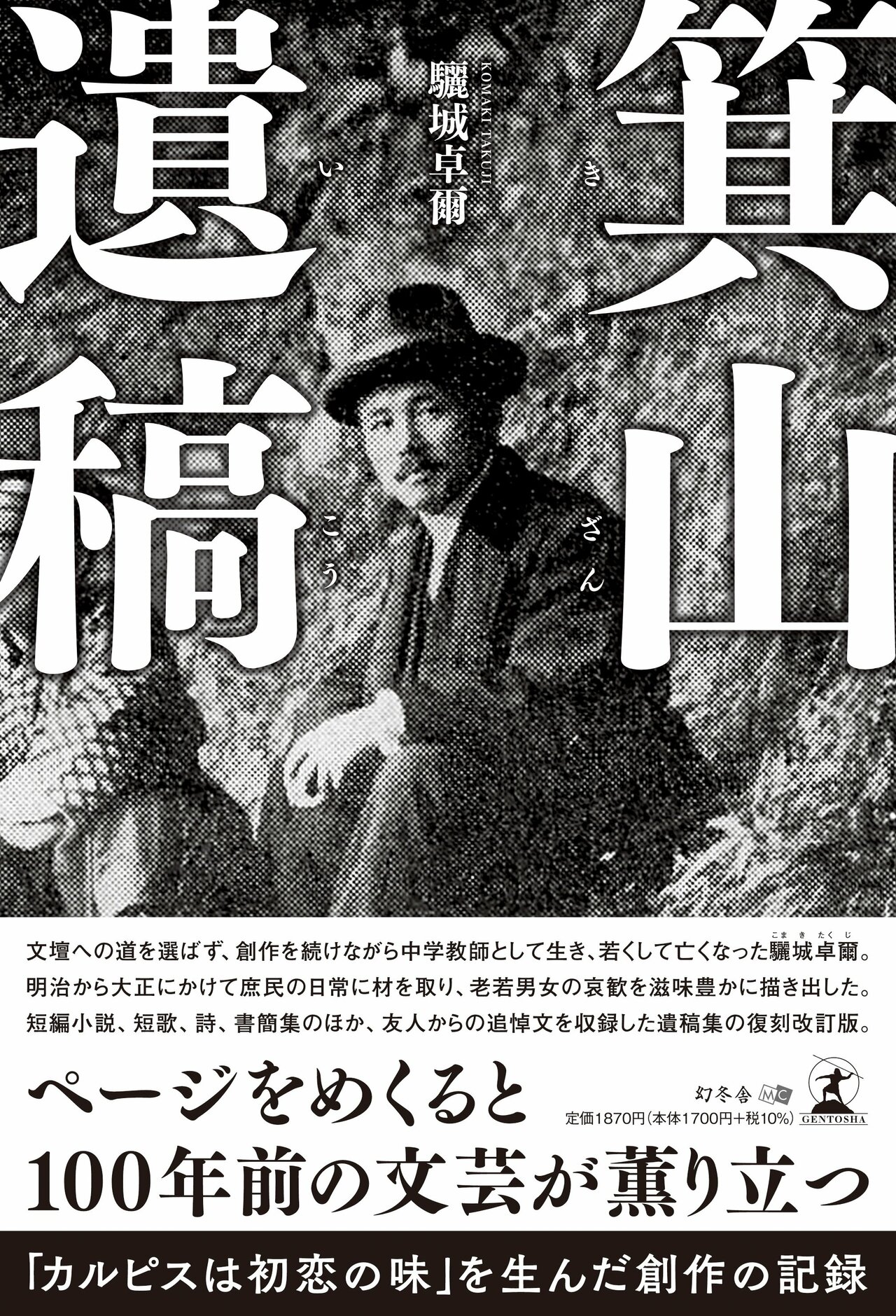

【前回の記事を読む】若くして亡くなった驪城卓爾(こまき たくじ)。短編小説、短歌、詩などを収録した遺稿集の復刻改訂版!

驪城卓爾君を憶(おも)う

驪城卓爾君が亡くなった。

この事実が私には不思議にも淋しい感じを与える。平生ほとんど忘れている位であるのに、どういうものであろうか。惟(おも)うに驪城君が、日本の国のどこかに生きていてくれて、一度は逢うて、笑って昔を語るときがあるであろうということは、私にとっては一の楽しみであり喜びであったにちがいない。その君がもう地上になくなったと思う洵(まこと)に淋しい。

当時互いに十八歳で、私は田舎の仏中から高輪へ転じ、君と同級であった。当時の私は今の所謂文学青年で、文字を以て志をあらわすという事を唯一の楽しみにしているものであった。

高輪へ行くと友人の藤田が、この学校にもコマキ というてお前のような文章家が居るぞと言っていた。入校第一回の作文課題に上京日記というのが出て、これは櫻井義肇(ぎちょう)氏の出題であったが、私はその文中に「品川湾の台場細雨に煙りて、房総の山おぼろなり」という句を書いた。

その上へ櫻井先生の筆で「高輪また健筆党一人を加う」と書かれてあり、当時大に嬉しく得意でいたものだ。驪城君に初めて逢った時、君は櫻井さんのところへ一緒に行こうなどと言い、先生の文章観などを話していたように思う。

何しろ文章を書くことの好きで熱心な人であった。菅三誘 と三人で、三人とも十八歳であったから十八文社というを結び、「三日月」という回覧雑誌を出した。君は遅筆で、ひどく苦吟するのと、発表するに怯(きょう)なる点があって、毎月大分催促せぬと書かなかったものだ。書けば必ず光ったものを書いた。

高輪学報という、今から思うても、かなり高級な雑誌が出たが、その第二号に君は「風雨の夜」とかいう題で、暴風雨の物凄い有様を細叙(さいじょ)し、その中に「何とかして、あわれ人の子 」というような文句があった。当時人の子などというような言葉は、「明星」で初めて見た位のものであったが、敏感な君は、それを早速とり入れたものだ。

不思議な文心をもっていた。当時文壇の登龍門であって、今もその中から出た人に中村星湖などを有する萬朝報(よろずちょうほう)の十圓(えん)懸賞の短編小説は文学青年の目を集めたものだが、君は二回もその選に入っている。第一回は十九歳位のときである。

頗(すこぶ)る清新なハイカラなものであった。もし櫻井先生があのまま「中央公論」をもっておられたら、君はたしかに文壇に相当の仕事を残した人であったろうと思う。

ただ前にもいう通り芸術的良心があり過ぎて発表に怯惰(きょうだ)な点があったのと、よほど女性的な気分の濃い人であった。僕とはまるで夫婦のようにしていたものだが、それでも一身上の事を打ち明けて話すという事はなかった。