序章

時は幕末。異国の船たちが日本の周辺を騒がせ始めた頃――

花房藩釣り役天下太平こと天賀太平は、今日も今日とて相も変らぬのほほん顔で、釣りと料理に明け暮れていた。

東海道を、桑名で折れて伊勢街道を行けば海堂藩三十三万石となり、その隣りお伊勢さんまで半日ほどのところに、花房藩五万三千石はのんびりちんまりとたたずんでいる。

花房藩釣り役天賀家は、百三十石三人扶持(ぶち)猫二匹扶持。家格としては中士となる。川に面して御成門(おなりもん)を構え、船で出入りできる天賀家で太平は、義父釣雲(ちょううん)、義母楓(かえで)、義祖母おばば様、家士の徳造。そして何匹かの船猫と呑気(のんき)に暮らしている。

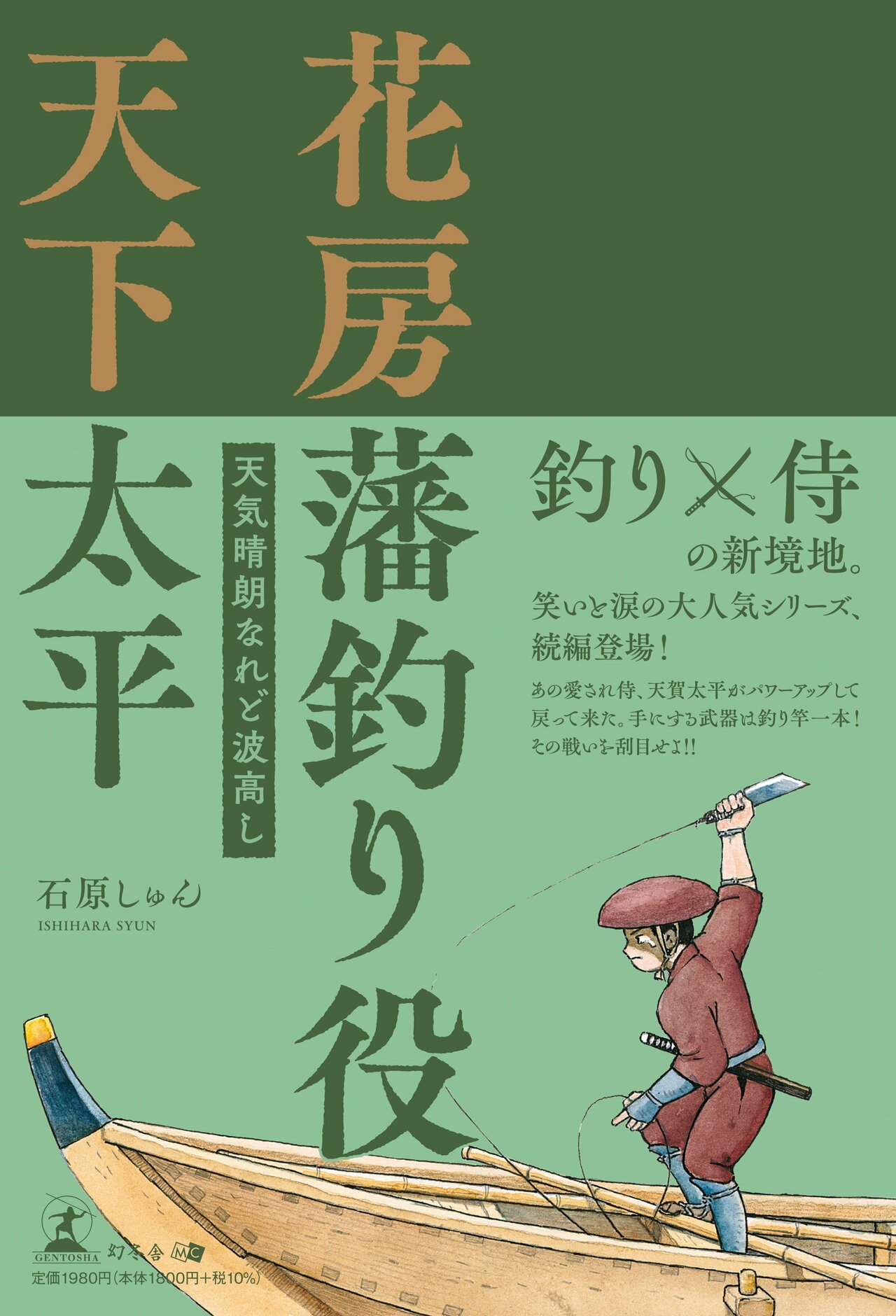

そんな太平に数日前、「参の釣り御用」が降された。壱の釣りは陸で、弐の釣りは船で、そして参の釣りは……

川幕府がまだ盤石(ばんじゃく)とはいえなかった頃、何かがあった時には殿様と家族を船で江戸から落とす、その時の符丁が参の釣りだった。

その参の釣りが今、太平の代に蘇(よみがえ)った。 花房藩藩主花房信久は、海堂藩三男海堂継虎 (つぐとら)を養子に迎えるか否かを迷っていた。

海堂藩と花房藩の間には過去に遺恨があり、海堂の名を出せば藩が二つに割れかねない。それでひとまずは海上での密会とした。そのための参の釣りだった。

だが、その動きはすでに家老片桐監物 (けんもつ)の知るところとなっていた。海堂藩の介入によって、自らの悪事の露見を恐れた監物は、町方与力堀江卓馬に船もろともに信久一行を海に葬むる事を命じていた。

そして太平が釣り場で知り合った浪人石動 (いするぎ)とその娘五月(さつき)。石動の長屋で出会い、翌日には料亭松風で女子衆(おんなし)として働く五月と再会した。

その日の松風は、五月が安易に受けた伊勢講の客で大騒ぎとなっていた。食材も職人も女子衆もまったく足りない中での、喧嘩腰の二十三人の江戸っ子たち。だが、子供の頃から松風で料理修行をしてきた太平が板前となり、その機転と料理の腕前で二十三人を黙らせた。

その日をきっかけに、太平と五月もお互いに好意を深めていく。やること為す事頓珍 (とんちん)漢。釣りと料理以外に何の取り柄もない。そんな太平の前に大きな嵐が襲いかかろうとしていた。

そして石動と五月も、その大きな渦に巻きこまれていく。

人物紹介

天賀太平 通称天下太平。釣りと料理をこよなく愛する呑気(のんき)な若者

ご隠居 八兵衛。城下の口入屋万十屋の隠居。もう一つの顔は、盗っ人

伊兵 万十屋の手代。八兵衛の片腕

石動(いするぎ)格之進 元港奉行。切腹奉行、嵐奉行の異名を持つ

百合(ゆり) 石動格之進の妻

五月(さつき) 石動格之進の娘。今は料亭松風で働いている

釣雲(ちょううん) 天賀家前当主。太平の義父。太平の釣りの師匠

おばば様 釣雲の義母。太平の義祖母

楓 釣雲の妻。太平の義母

花房(はなぶさ)信久 花房藩藩主。太平の良き理解者

片桐監物(けんもつ) 花房藩家老。藩の実権を握っていると噂されている

堀江卓馬 奉行所町方与力。監物の命を受けて動いている

秀次 居酒屋のれんの大将。元御家人

小夏 料亭松風の女将

猪二 松風の板前。通称鬼カサゴ。太平の料理の先生でもある

やじろ 天賀家の家士、小坂徳造の養子

勇次(いさじ) 白子(しらこ)廻船の梶取り地蔵 地回り地蔵一家の親分

地蔵 地回り地蔵一家の親分

先生 地蔵一家の用心棒。狂剣士