【前回の記事を読む】身分は歴とした武士だ。もっとも、釣りと料理をこよなく愛する本人にその自覚はない。

第一章 鯛のしゃくり釣り

一

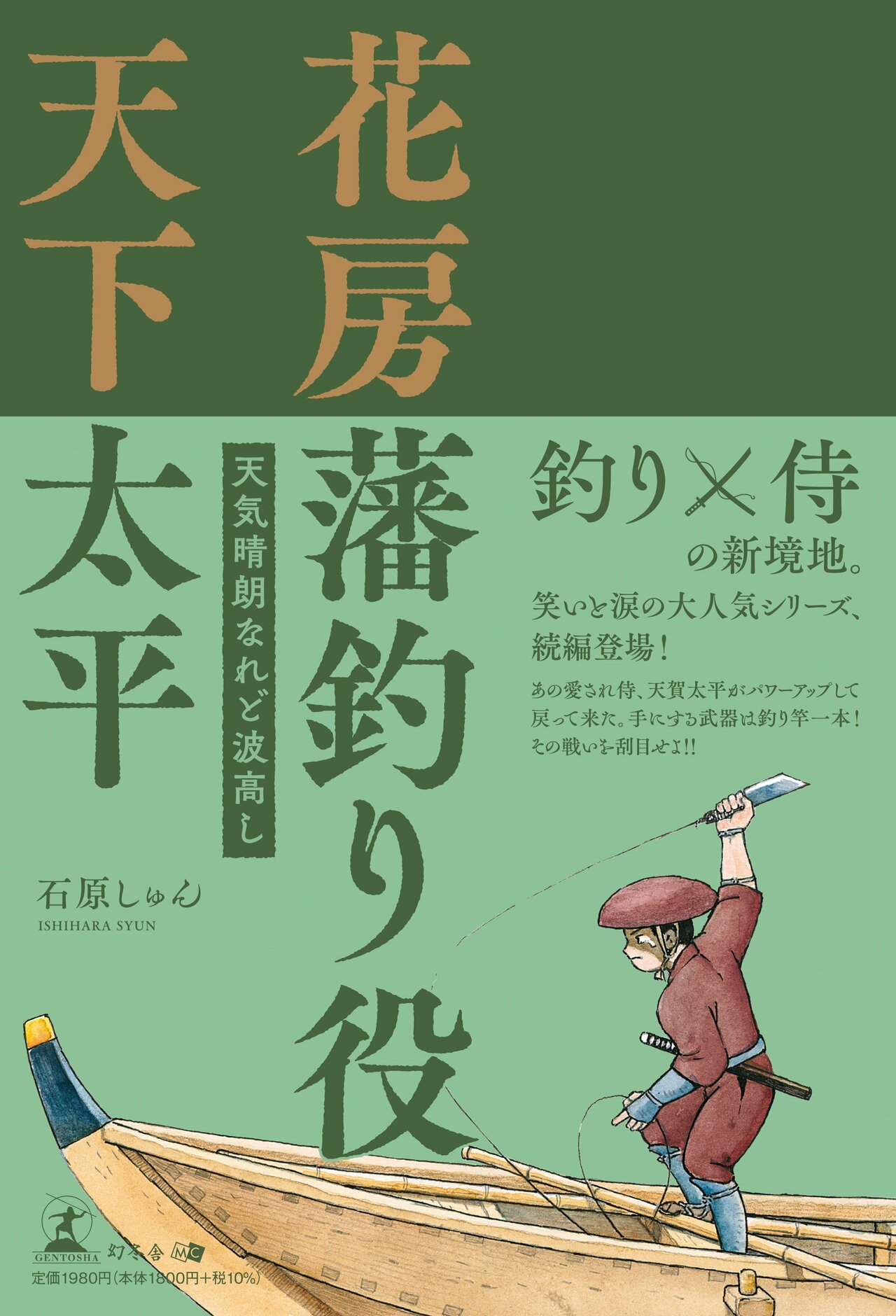

屋根の上には、朝の漁を終えたばかりの鷗たちが羽を休めている。三人と何羽かを乗せた船が、朝の海をゆったりと進んで行く。

沖之島の手前の浅瀬で徳造が網を打った。餌とする小魚や海老を獲るためだ。

ふわりと広がって落ちる網を、太平とやじろがじっと見守る。太平は網を打ちたくて仕方ないのだが、徳造に禁じられている。太平が打つと、網は必ずこんぐらがって上がってくる。そしてそれを解くのが徳造の仕事となるのだ。

やじろは網にも釣りにも興味がない。見ているのは、次に船をどう動かすかを決めるためだ。櫓一本で舟を自在に操る。やじろの興味はそこにしかない。

沖之島は独立した島と見えるが、砂洲で浜とつながっている。だから、中潮以上の干潮時には歩いて渡れる。浜側からは穏やかな丘山に見えるが、裏側は切り立った涯(がけ)となっている。

その涯の前の海には大小様々の岩礁が散らばり、あちこちが白く泡立ち渦を巻いている。だからこそ絶好の漁場となっているのだが、少しでも操船を誤れば、隠れた岩に舟底を切り裂かれる。

だからよほどの腕自慢以外はこの海に舟を入れない。

屋根船の座敷から、太平と徳造が並んで竿を出した。二人が手にしているのは四尺(百二十センチ)ほどの手跳(ば)ね竿だ。

竿の手元には、鍵形の金具が一尺ほどの間隔で二つ逆向きに付いていて、そこに四十尋(ひろ)ほど(七、八十メートル)の糸が畳んで巻かれている。その糸は、竿の何カ所かに付けられた環を潜(くぐ)って海に向かう。

狙うタナを二十尋と決めれば、巻かれた道糸の二十尋分を解いて、足元の盥(たらい)に入れておく。タナとは狙う魚のいそうな深さの事だ。一尋は糸を持って両手を広げた長さの事で、だいたい五、六尺(約一・五~一・八メートル)となる。仕掛けを海に投じれば、道糸が環を潜り、竿先の輪になった蛇口(へびぐち)を通って海に落ちていく。

道糸が伸び切って、竿先が、こくりこくり、とお辞儀を始めたら、竿を大きくしゃくって誘いをかける。当たりが有れば竿で合わせ、鈎掛(が)かりをすれば、竿を捨てての手釣りとなる。

太平が房州で覚えた「鯛のしゃくり釣り」だ。

この釣りを信久も気に入った。それまでは手釣りだったのだが、誘いと合わせが大変だった。手を目一杯に振り上げても、鈎に伝わるまでには間ができる。