【前回記事を読む】家の一帯が縄文遺跡であることを子供たちに話した。田んぼの中を一緒に探して歩くと、数点の石器が見つかり…

はじめに

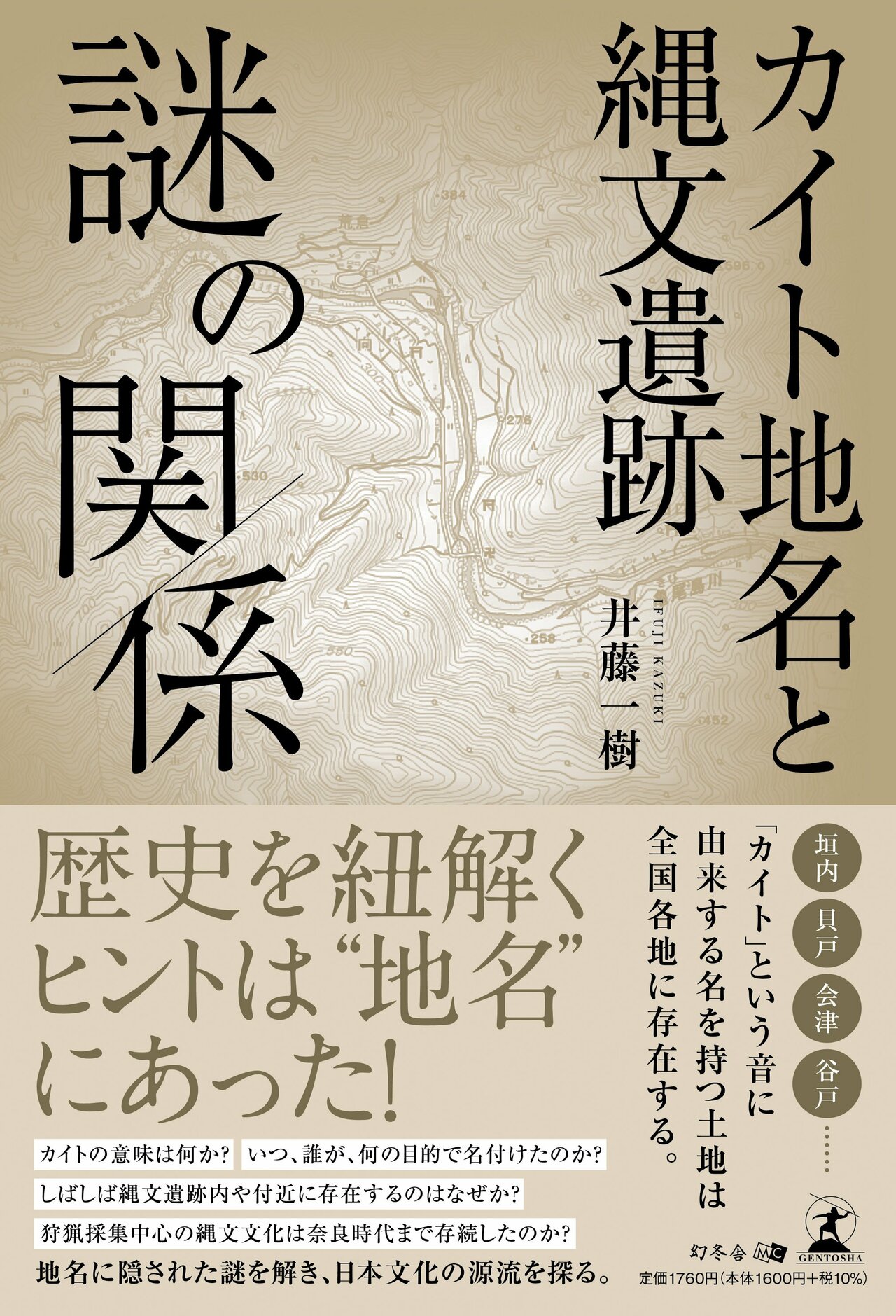

本書のテーマ

カイト地名の存在を知ってから二〇年余りになります。当初は柳田国男でも攻略できなかった地名ということもあり、手をこまねいていました。

私は地名研究以前に考古学、特に縄文文化に興味を抱いていました。ある時、郡上市八幡町那比地区の会津・開津地名七ヶ所と縄文遺跡の分布がほぼぴったりと重なっていることに気付いたのです。

この時は本当に驚き、興奮で夜も眠れないほどで、ようやくカイト研究のスイッチが入りました。

まず郡上市のカイト地名抽出のため小字総数四五〇〇ヶ所のデータベースを作成しました。それにより郡上市のカイト地名と縄文遺跡の分布図を作成して、両者の関係がどれくらい密であるか検証しました。

それにより、ほぼ満足できる確証を得て、岐阜県全域の小字データベースも作成、さらにカイト地名の多い奈良県のカイトの抽出と、カイト起源の時期を探るべく藤原京跡地、および平城京跡地のカイト調査を実施しました。

その後関東地方のカイト地名を調査し、ヤト・ヤツ地名もカイトの音韻変化、方言による変化であるという仮説のもとに、その根拠を求めて分布、立地調査を行いました。

また、カイトは公地公民制の一環として公に実施されたものと考え『日本書紀』『続日本紀』等の詔勅(天皇の命令を伝える公文書)等のほか、格(きゃく)(王朝時代に律令の不備を改め補うため、臨時に出された勅令や官符)の調査も行いました。