本書の最も重要なテーマはカイトの意味、由来の探究です。

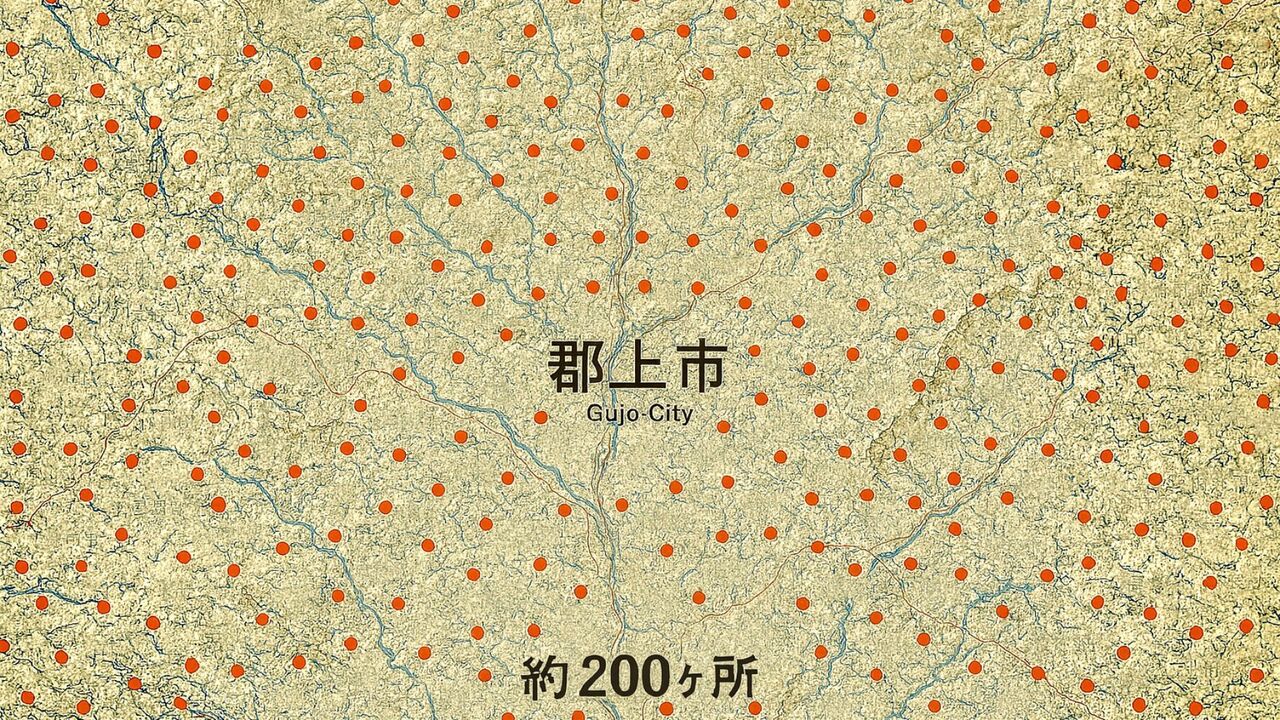

そのため小字とは何なのか、その中のカイトとはどのような位置づけなのか、さらにいつ、誰が、どのような目的で設定したのか、各地のカイトの分布と立地性向を比較しながら、雑然とした未完の定説を具象化すべく、調査・研究した過程について記してあります。

世界に名だたる日本の縄文文化が渡来人とその子孫たちによりどれほど変化させられ、あるいは地方の縄文人たちにより、どれくらい残されてきたのかについて、追究してきました。

『古事記』『日本書紀』や『続日本紀』などは大和朝廷の為政者、権力者の記録であり、カイトという特定の小区画の土地に刻まれた地名は古代日本の村々の歴史の記録であると考えます。

本書によりこうした地名研究という方法論について興味を持っていただければ、これほどうれしいことはありません。

地名はその土地に複数の人が住み、生活を営むと同時に付けられた、当時の言語による記録です。

そしてそれはカイトのように長い間に意味が忘れられたとしても、よほどのことが無い限り、全く違う地名に変更されることはそんなに無かったはずです。

そうした前提のもと、最も歴史の古い小字地名の中に、日本語、日本文化の源流をたどってみたいと思います。

【イチオシ記事】お互いパートナーがいたけれど出会ってビビッと来ちゃった2人。そして妊娠発覚!