柳田国男はカイトに関する古文書等の資料は多く残されていると書かれています。

しかし、地名としては多く残されていますが、カイトの意味や由来についての資料は全く無くて、自らの仮説のもとに状況証拠を積み重ねてゆくアプローチより方法がありません。

そこで、私は次のような仮説を立てました。

(1)大和朝廷の勢力が及ばなかった東北、北海道、および南九州についてはカイトがほとんど無いこと、および奈良県藤原京跡地にカイトが多く存在し、平城京跡地にほとんど無いことからカイト起源の時期は八世紀前半とする仮説を設定する。

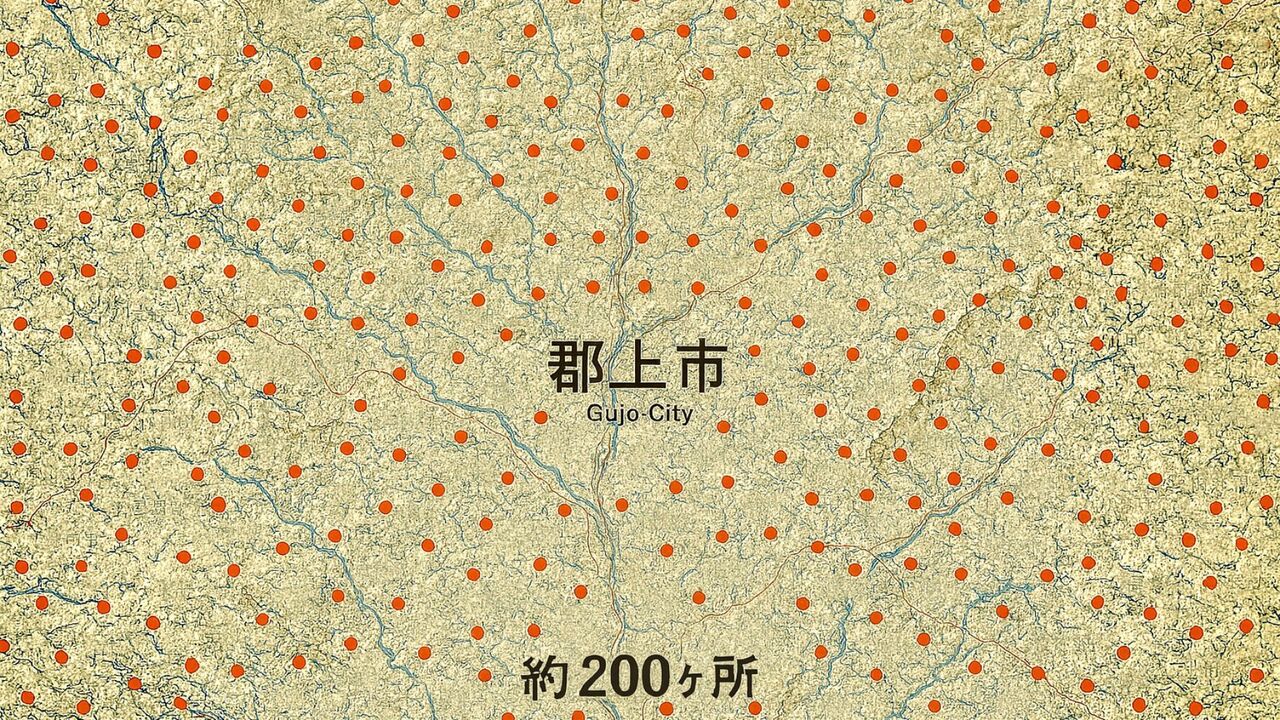

(2)沖積平野、洪積平野等に多い弥生・古墳遺跡周辺にカイトがほとんど無くて、山麓・中山間地・台地・丘陵地等でブナ、ナラ等の落葉広葉樹林帯の縄文遺跡周辺にカイトが集中していることから、カイトは非農耕民(主に縄文人)の生業を、狩猟採集から農耕に転換させるために与えられた、政策的開墾地であろうという仮説を設定する。

この仮説では、本州や四国・九州の、背骨のような山脈の山麓に点在する縄文集落のうち、半数余りの集落は弥生・古墳時代になっても国や豪族等の支配・搾取を受けず、奈良時代前半まで棲み分けてきたという仮説が前提となる。

(3)関東地方のヤト・ヤツ地名は「谷」の字を「かい」と訓む方言が、後に「や」と訓む方言に変化、また、連濁・訛り・連体助詞・音韻の交替等により、カイトがヤト・ヤツに変化、すなわち関東のヤト・ヤツ地名はカイトであるという仮説を設定する。

(4)『続日本紀』の詔(元正天皇・養老三年)に「天下の民戸に一~二〇町歩の陸田(畑)支給、一反当たり粟三升の地子(税)」とあり、この(民部・かきべ)の集落(民処・かきどころ)に対する支給陸田がカイトであるとの仮説を設定する。民戸・かきと→かいと(イ音便)と変化。

これらの仮説に基づいて、本文で詳述していきたいと思います。