【前回の記事を読む】大坂攻めを敢行する総大将である徳川家康は、もはや七十三~四歳になっていた。軍勢を率いるにはあまりにも老いていたが…

第一章 忠と義と誉と

文禄五年(一五九六)~正保二年(一六四五)

前田澤兵部

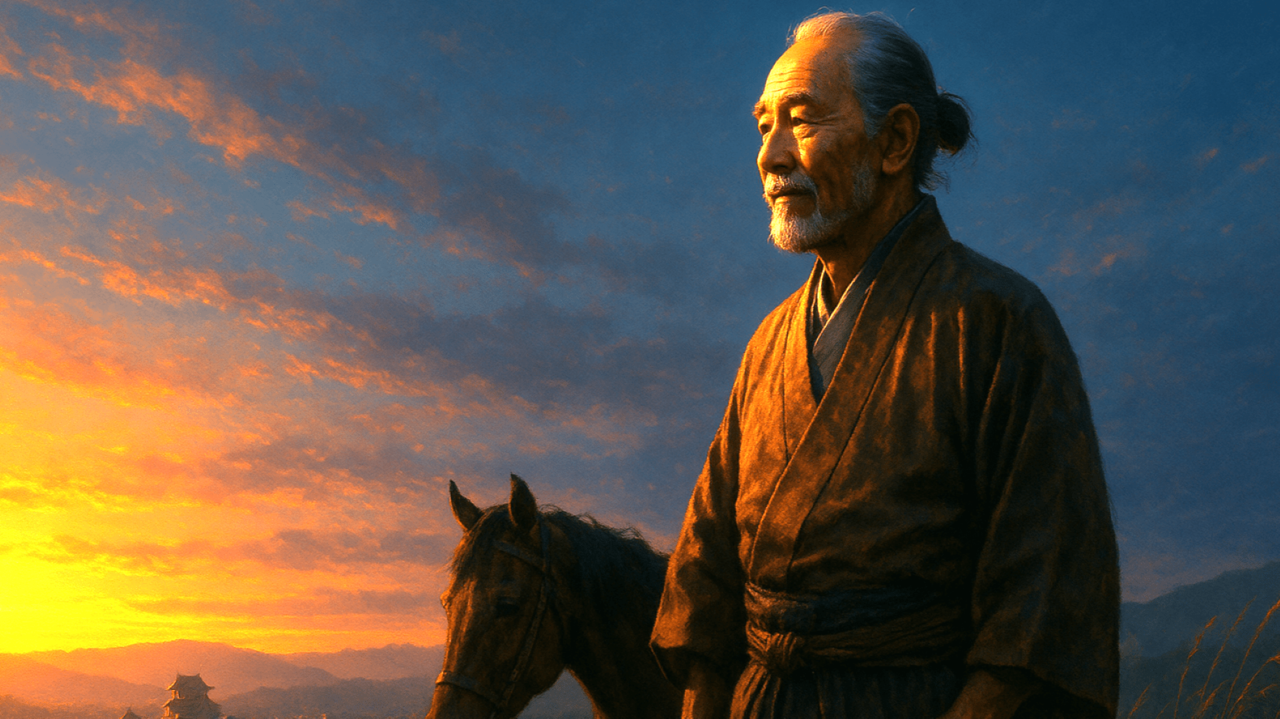

信氏は、かつて伏見伊達屋敷で片倉備中守景綱から聞いた、大内勘解由の忠勤ぶりを思い出していた。勘解由はすでに故人となっていたが、政宗の敵方だった手ごわい腕っこきの武将たちが、こうしてまだまだ味方として名乗りを上げる。改めて政宗の人を引き付ける魅力に思いを巡らせていた。

三つの思い

(今はもはや徳川将軍家の御代(みよ)。幾ら戦上手の侍大将を集めようと、豊臣如きに天下を動かす器量などない。この戦、この伊藤肥後、生涯最後の働きになりそうじゃ。この手で豊臣を倒し、儂が長年望んできた全てにけりをつけたいものよ……)

老骨に鞭打ち、これより大坂攻めに参戦する信氏だが、この戦には様々な思いを交錯させ、期するものがあった。

一つ目は、大恩ある片倉備中守景綱への恩返し。嫡男の小十郎重綱への与力で、重綱を立派な侍大将として手柄を上げさせること。

二つ目に、長年の「敵」である豊臣家への復讐である。豊臣家は旧主・葛西家を改易による解体に追い込み、信氏一家を離散させたばかりか、木村吉清という愚将を送り込み、信氏のこよなく愛する美しかった耕土を荒廃させた。これらは動かしがたい事実である。それらの恨みを一気に晴らすべく、戦という仇討ちで本懐を遂げること。

三つ目に、恩賞による知行加増。信氏にはすでに孫の満蔵がおり、この時数え十三歳。宮内村出立の際は、家族とともに鉄砲隊を見送っている。信氏にとって可愛い孫である満蔵の将来のためにも、少しでも知行を増やしておきたい。戦場で手柄を立てることは、加増の好機以外の何物でもない。

こうして、信氏の心に交錯する思いは、闘争心の炎となり、燃え上がっていった。