第一章 忠と義と誉と

文禄五年(一五九六)~正保二年(一六四五)

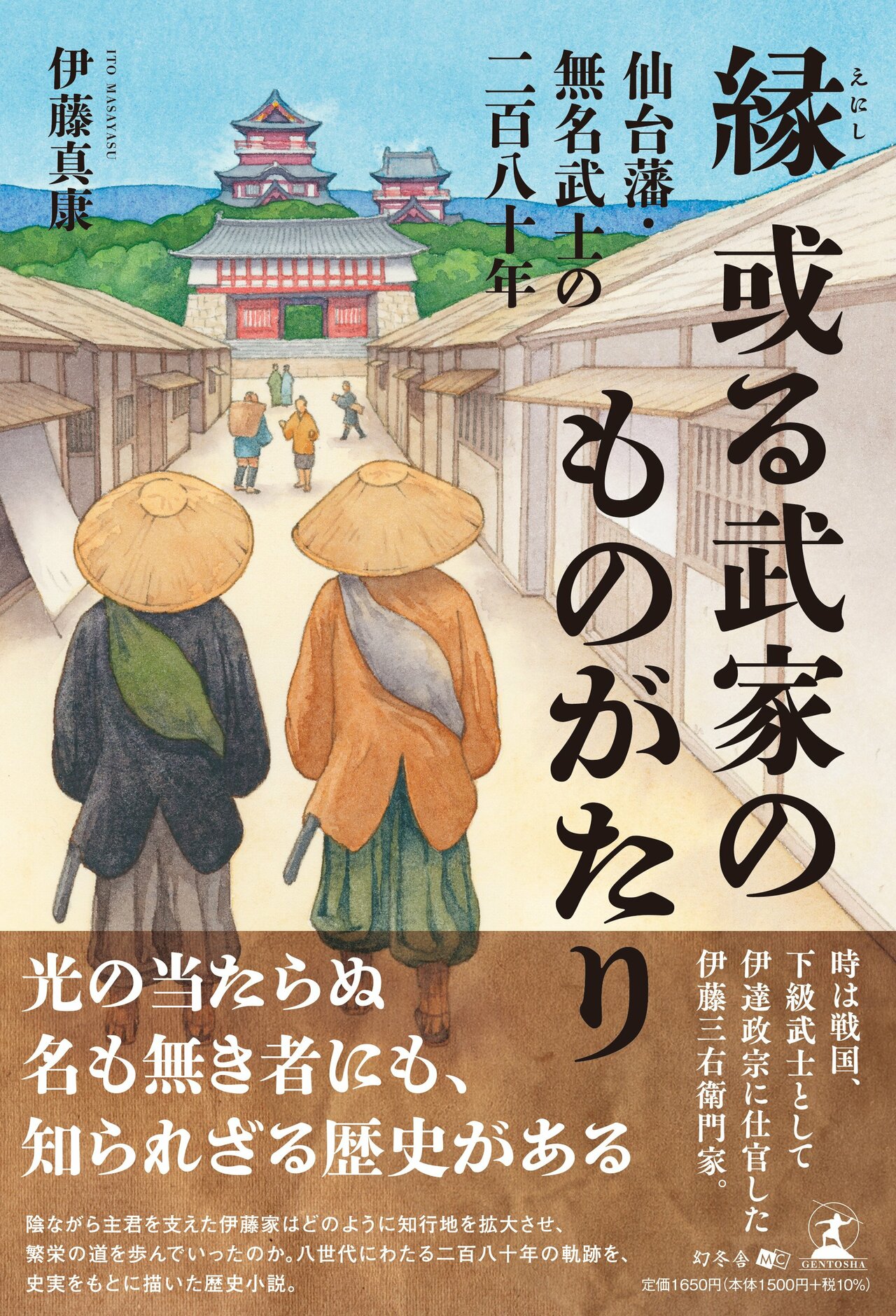

出陣

慶長二〇年(一六一五)四月──。

この頃、老境に差し掛かってきた伊藤肥後信氏に対し、「出陣命令」が下された。『片倉小十郎に従い、鉄砲隊を編成し、大坂へ向け出陣せよ』のちの世にいう「大坂夏の陣」である。

片倉小十郎……あの信氏の大恩人、片倉小十郎景綱ではなかった。彼の嫡男、左衛門改め「片倉小十郎重綱」である。景綱はもはや大病で余命幾許もなく、隠居して家督と小十郎の名乗りを息子に譲り、この時点では「片倉備中守」と名乗っていた。

信氏は、前年暮れの「大坂冬の陣」に出陣する機会はなかった。信氏が召集される前に、徳川方が大坂方と和睦し、戦闘が終結したのである。それが今度は、早々に出陣命令が下った。

「儂のような老体にまで声が掛かるとは、いよいよ天下分け目の決戦だな……」

両軍の総力戦になることが、十分予想された。

命を受けた信氏配下の足軽隊は、急遽かき集めた火縄銃百丁を担ぎ、鉄砲隊に変身した。

とはいえ、戦国の世を生き抜いた信氏らしく、いつ戦が起こるか分からぬと、仙台城下「鉄砲町」の鉄砲衆と日頃から通じ、火縄銃や火薬・弾丸の最速の調達経路を確保していたほか、広瀬川河畔での射撃演習に足軽衆を遣わし、強力な軍団に仕立てていたので、何ら慌てることはなかった。

「父上! どうかご無事で!」

「旦那様! 武運長久、お祈りしております!」

信氏が編成した鉄砲隊は、甲冑姿で武装し、村内の八幡宮に集結、戦勝祈願の神事を執り行った。続いて、留守を守る嫡男の三右衛門氏定ほか、家族や使用人、百姓衆らに見送られ、八幡宮の鳥居を潜り、勇躍(ゆうやく)出陣の途に就いた。

信氏一家や百姓衆らの暮らしを見守ってきた船形山の峰々は、山上にわずかに残雪を残しながら、街道を南下する鉄砲隊を見守っている。その街道筋には「卯月」の四月に相応(ふさわ)しく、白い卯の花が方々で咲き乱れている。厳しい戦の前とは思えぬ、うららかな春の装いであった。

一行は仙台城下で一旦、必要な弾薬等を受領。片倉家の居城である白石城へ向かった。