【前回の記事を読む】「これより大坂へ出陣する!」鉄砲隊を率いる足軽頭たちが、白石城に続々と集結。揃ったところで、いよいよ総出陣の運びとなった

第一章 忠と義と誉と

文禄五年(一五九六)~正保二年(一六四五)

出陣

戦国の世が一度終わり、しばし泰平の世が過ぎようとしていた。

今日び、働き盛りの若い侍たちは、多くが戦場での実戦を経験していない。そこに降って湧いた、前年の「豊臣家蹶起(けっき)」の報せである。徳川の軍勢の中には、甲冑の着こなしも全く板につかぬ、自信のなさを窺わせる若い侍大将の姿が目についた。

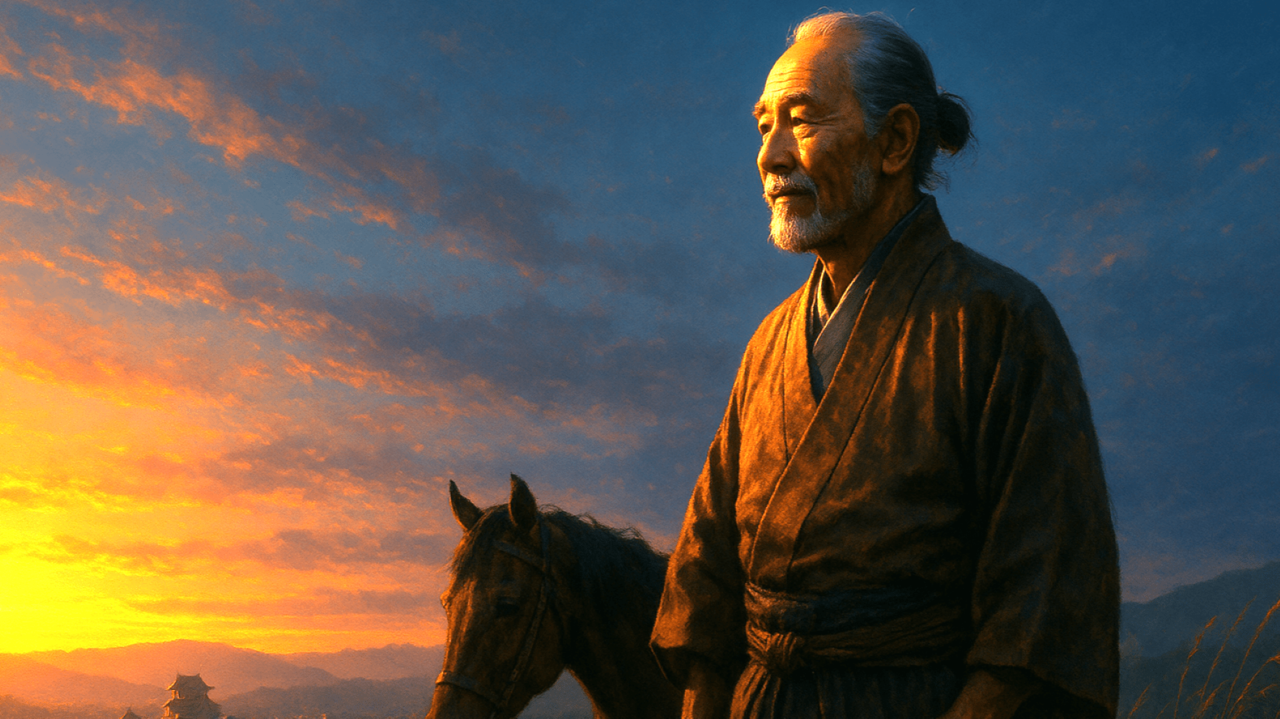

また、大坂攻めを敢行する総大将、大御所・徳川家康は、もはや七十三~四歳。軍勢を率いるにはあまりにも老いていたが、将軍・秀忠は関ヶ原合戦の途次、上田城攻めの初陣しか経験がなく、しかも城攻めに手こずり、本命の関ヶ原に遅参するという大失態を、十五年近く経っても引きずり、何とも心許ない有り様。

──秀忠め……いつまであの遅参におびえているのだ。いつになったら征夷大将軍らしい侍大将になるのだ! あのたわけが!

──ああ、信康、秀康、信吉……そちたちが生きてさえいれば、いかほど頼りになったか……。

家康自ら老骨に鞭打ち、重たい甲冑をまといながら……皆たくましい武将であったが、ことごとく早世してしまった息子たちを思い、愚痴をこぼし自ら大軍勢を率いるしかなかった。

一方で大坂方は、信氏が言うところの「素浪人どもの烏合の衆」ばかりではない。

名うての戦上手にして「日の本一の兵(つわもの)」と名高い真田信繁、「摩利支天(まりしてん)の再来」と謳われた猛将、元黒田家家臣の後藤又兵衛基次など、一旗揚げんと鼻息の荒い、手ごわい侍大将たちが集まっている。

また大坂城に参集した西国浪人の中には、文禄慶長の役に関ヶ原、戦の経験が豊富な老将たちの姿もある。下手に城を攻めれば、手痛い反撃があるやもしれぬ。徳川方の多くは戦々恐々であった。