コラム『アテネのタクシー事情』

私が滞在した1980年代後半は、まだユーロ圏ではなく貨幣単位は古代と同じ名称のドラクマでした。当時の交通機関としては、バス(長距離)、トロリーバス(市内)、地下鉄(市内とピレウス間)、そしてタクシーなどがありました。

まず驚いたのは、当時タクシーは相乗りでした。私が乗車して走っていると、途中で別の客が乗車してきます。運賃などどのように計算しているのか不思議でしたが、客は自分の乗車した距離だけの運賃を支払って降りていました。

アゴラ

アクロポリスの北西麓に、古代アテネ市民の生活の中心であったアゴラが広がっています。アゴラとはポリスの中心にある公共広場のことで、本来は集会場を意味していましたが、やがて市場としての機能も持つようになりました。

現代ギリシア語では、アゴラの動詞形アゴラゾーは「買物をする」ことを意味しますが、古代アテネ市民にとっては、アゴラは買物だけでなく、色々な商取引の場であり、政治談義に興じたりする場所でもありました。

市民たちは木陰などで、現に起きている戦争や政治の話を自由に語り合いました。ソクラテスやプラトンなどの哲学者も、アゴラの木陰やストア(列柱廊)で弁舌をふるっていたことでしょう。

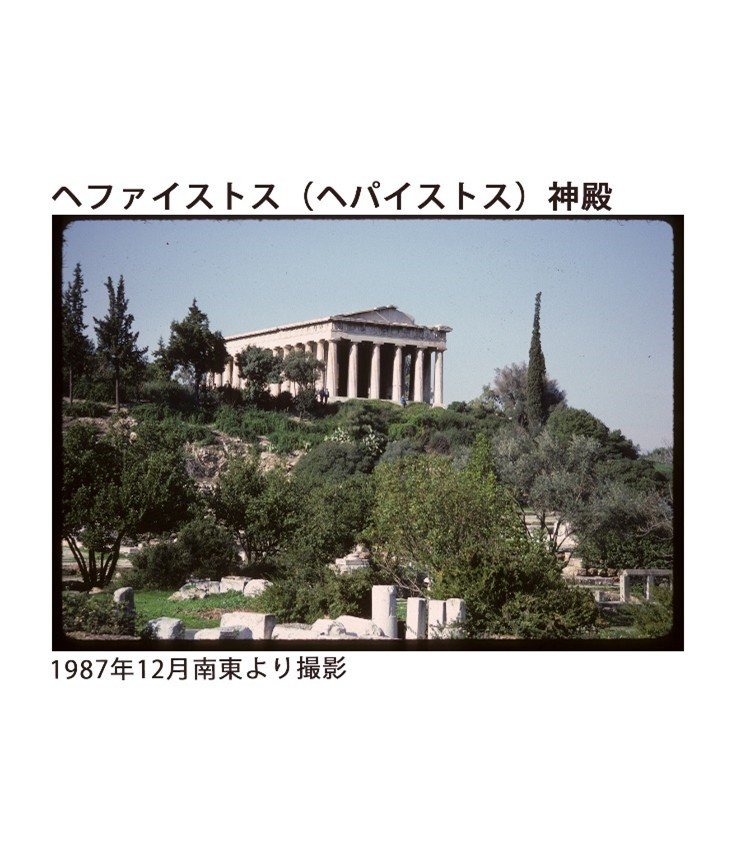

〇ヘファイストス(ヘパイストス)神殿

アゴラの北西部、コロノス・アゴライオス(『市場の丘』の意)の一角に、鍛冶屋の神へファイストスを祀ったヘファイストス神殿が建っています。この神殿は、パルテノン神殿とほぼ同時代(前5世紀半ばに着工、ペロポネソス戦争期に完成)に造営されました。パルテノンと同じペンテリコン山の大理石で作られた、長さ32m、幅14mの美しいドーリス式の神殿です。

7世紀以降、教会として転用されたため、ギリシアで最も保存状態の良い神殿で、屋根と神室の一部が改造されているのを除いてはほぼ当初の姿をとどめています。