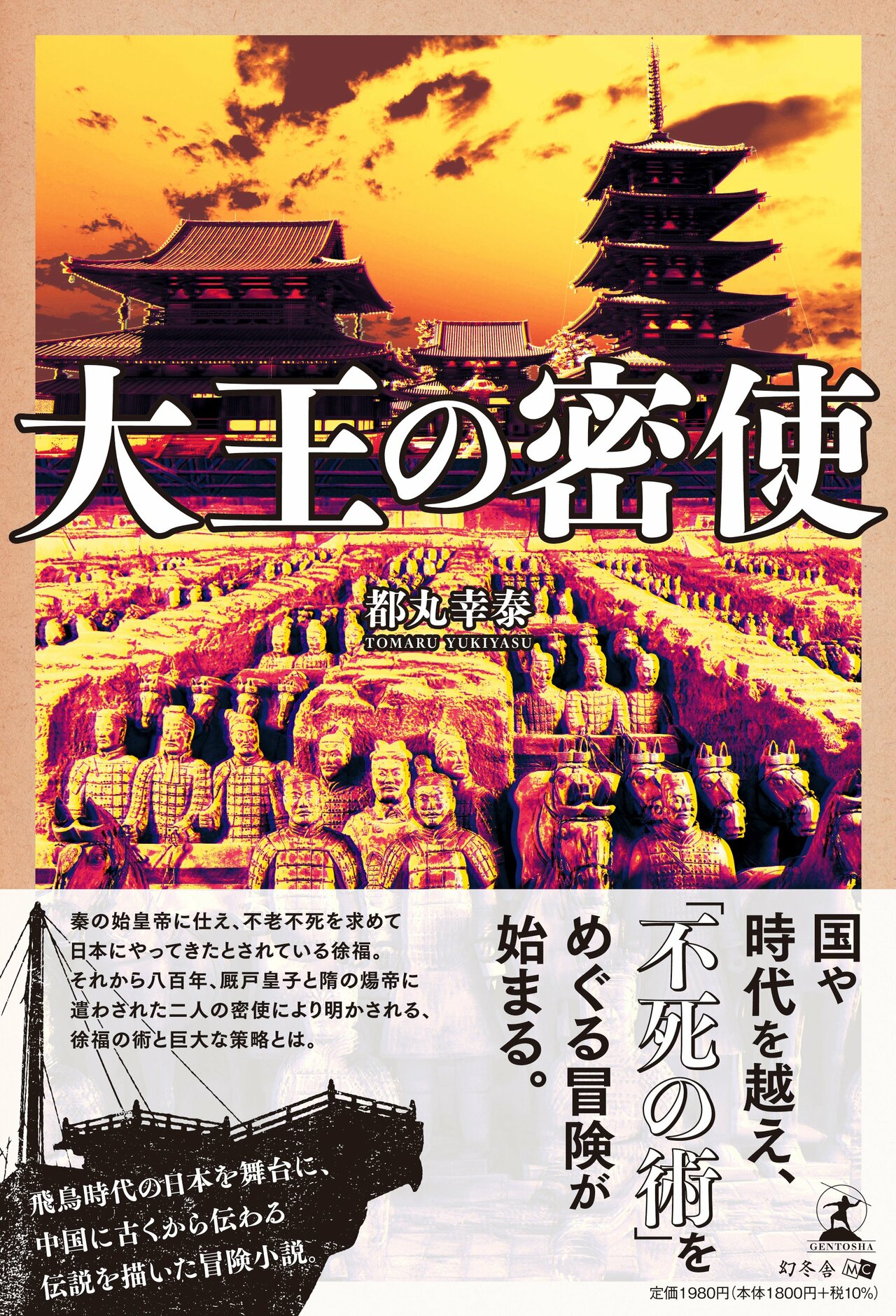

【前回の記事を読む】秦の始皇帝の命で不老不死を求めて、仙術を究めた方士である徐福が船出した。しかし、彼は二度と秦や中華の地に帰ることはなかった

大王の密使

二

二十年前、蘇我と物部は、朝廷内で仏教の受け入れを巡って争っていた。仏教は韓(から)からもたらされた最新の思想であった。蘇我が仏教を推進したのに対し、古来の神々を尊重する物部は仏教に反対する廃仏派となる。宗教上の争いは、その実、新興豪族の蘇我と守旧派豪族の物部との政治的な争いである。それは武力によって決着した。

蘇我の軍勢が河内国(かわちのくに)の物部の本拠を攻めて、その地で物部は滅んだ。僅かな残党が逃げ延びて、身を晦ませた。その一人が、この物部仁人である。当時、まだ八歳だった物部仁人は、館が炎に包まれて焼け落ちるのを、その目で見ていた。物部配下の剣士だった龍円士(りゅうえんし)に助けられて脱け出し、今まで生き延びている。

それ以来、物部の龍円士は蘇我の龍剣と、同じ龍派の師弟ながら敵味方に分かれたことになる。

剣の手入れをしている龍円士のところに物部仁人が近づくと、傍らに腰を下ろした。手には酒の瓶を持っている。兵らと共に、粗末な食事を摂った後だ。仁人が碗を差し出すと、龍円士は頸を振る。

「相変わらずだな」

仁人はそう言うと、碗に酒を注いで、自ら飲み干した。自分より十歳近く年上の剣士を見る。肉がそげ落ちたような面持ちの龍円士は、仁人に目をやるでもなく、無心に剣を磨いている。何度も、蘇我の追手から、仁人の命を救った剣だった。

「やはり、龍剣、今は老剣と名乗っているが。その老剣と剣を合わせる気か」龍剣の名を受けて、顔を仁人に向ける。

「必要とあらば」そう言った。