【前回の記事を読む】「ベンチ入りできなかった…ごめんなさい」バットやグローブを買ってもらい、キャッチボールもしてくれていた祖父に頭を下げた

第2章 一苦一楽 〈二〇〇五年夏〉大山諭、影の主役

「悔しかっただろう。『一苦一楽(いっくいちらく)』という言葉を知っているか? 中国の明(みん)代の洪自誠(こうじせい)という人が『菜根譚(さいこんたん)』のなかに書いている。苦しみと楽しみが互いに磨き合い、練り合うその極において人生の幸せは来る、こういう意味だ」と励ます。

「楽あれば苦あり、の逆っていうことかな。お祖父(じい)ちゃんがよくテレビで観ていた『水戸黄門』の主題歌でも歌っているじゃない?」

「人生、楽ありゃ、苦もあるさ、か……まあ、それに近い。司馬遷の『史記』にある『禍福(かふく)は糾(あざな)える縄の如し』も同じだ。縄を綯(な)うように、幸せと不幸は代わる代わる来るんだ。ベンチ入りは逃しても、チームのために戦えることは、いろいろある。人生の勝負は野球だけじゃない。次の戦いに頭を切り替えろ。アメリカへの留学で何をつかむか、よく準備しておきなさい」。

苦悩の末に、本物の楽しみ、生きがいを味わう。強い意思を感じさせる祖父の一言ひとことを胸に刻む。この日は、いつもに変わらず頭脳明晰な俊英節を披露していたのだが。

その一か月後の七月二十九日。慶大付属は、県大会の決勝戦で優勝候補筆頭の強豪校を延長十二回に及ぶ激闘の末制した。四十二年ぶりに甲子園の切符をつかむ。組み合わせが決まった翌日、祖父を見舞う。

「おじいさまは、ここ数日、眠っている時間が多かったけれど、決勝戦の日だけはテレビにかじりついていましたよ」。さんざん、看護師に孫自慢をしていたらしい。

「子に厳、孫に慈。こんな儒学者の言葉を教えてくれてご機嫌だったわよ。子どもには厳しく接しても、孫は慈(いつく)しむ。祖父から子、子から孫へと、厳格さと慈愛が縄のように糾われて、太い絆(きずな)を生むんだそうよ。孫は娘(のぞみ)が厳しくしつけるから、俺はやさしくしてやるんだ、ですって」。

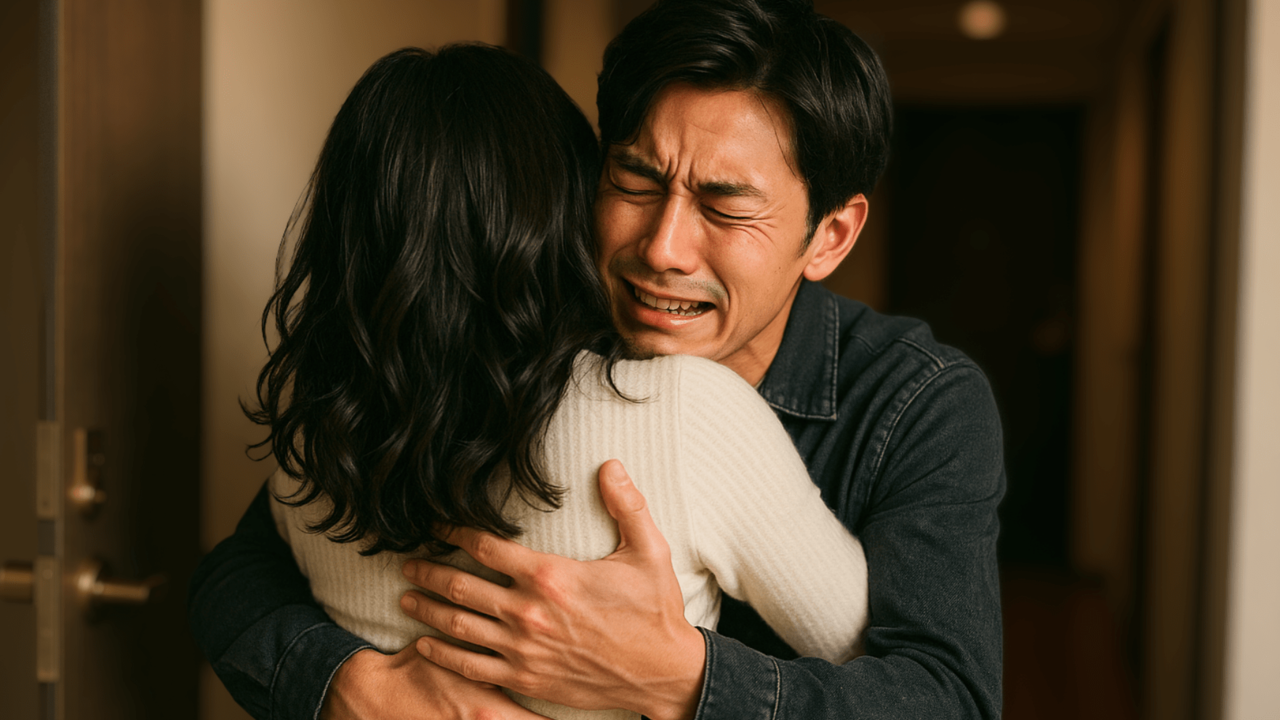

その慈顔(じがん)を覗きこむとぐっすり熟睡中だ。心なしか顔色が暗い。明るい気分になってもらおうと向日葵(ひまわり)を花瓶に活け、対戦校の情報を整理していると……。

「おお、諭か。おめでとう。いよいよ甲子園だな」

「初戦は長野県代表の信濃高校に決まったよ。勝つと次は早大付属と当たるんだ」

「そうか。早慶戦が実現するといいな」

再び、目を閉じる祖父の瞼から一筋の涙。(物心ついてからこれまで、人前で涙ぐむことなどなかったのに)感激の涙だけではなく、感傷と追憶の涙だと分かったのは、数日たってからである。