第一章 一年発起 〈二〇〇五年夏〉大山胖、編集主任に

あの時分に漫画やテレビで観た『巨人の星』のワンシーンを二重写しに感じたものだ。

「僕の前に道はない 僕の後ろに道はできる」という光太郎の詩に学生時代、深く感銘を受けた。いま、このときに己の前に新しい道が見えてきた気がする。義夫くんのように。

「道程」の一節に「常に父の氣魄(きはく)を僕に充たせよ」とある。胖の父立志(たつし)も四十代で転身したのだった。父の決まり文句が聞こえてきそうだ。「右顧左眄(うこさべん)するな」。期限の一週間を待たず、対案をひっさげ大将に突き付けた。

紆余曲折(うよきょくせつ)の末、一心発起、胖が転身したのは、二十一世紀の幕を開けた二〇〇一年四月。父と同じように四十代の半ばの転進となる。鷲尾が電撃的に資本参加した「日刊商業ジャーナル」と「東京工業新報」が合併し、「ビジネス新報」として新たな看板を掲げたのは、その年の一月一日。胖は編集の現場を取り仕切る主任の役柄で迎え入れられる。

閑話休題。胖の一念発起は、妻や子ども三人のみならず、その次の世代にも影響を及ぼす。何十年かのちにこの地球上に登場してくるであろう孫世代だったら、将来、祖父になるはずの胖の転機を天上からどう鳥瞰するだろう。耳を傾けてみると――

天使「よっぽど、へんてこでおっちょこちょいの人だったんだね。渡りに船に臆することなく乗っかって川を渡るなんて。いったいどこへ漕ぎ出すのかな。せめて、たゆまず挑戦し続けないとね」

妖精「乗り換えた船の船長は、フック船長より残忍で私より悪魔っぽいよ。いけすかない」。

彼らは胖の心のなかでこう語り合っていた。

新天地の新聞の目玉は、企業の合併や買収をなりふり構わず追いかける「チームM&A」と、戦後六十年連載特集チームの存在だ。前者はこれまでの取材や人脈がモノを言いそうだ。後者は以前の新聞社で戦後五十年の特集記事をものした経験が役立つだろう。

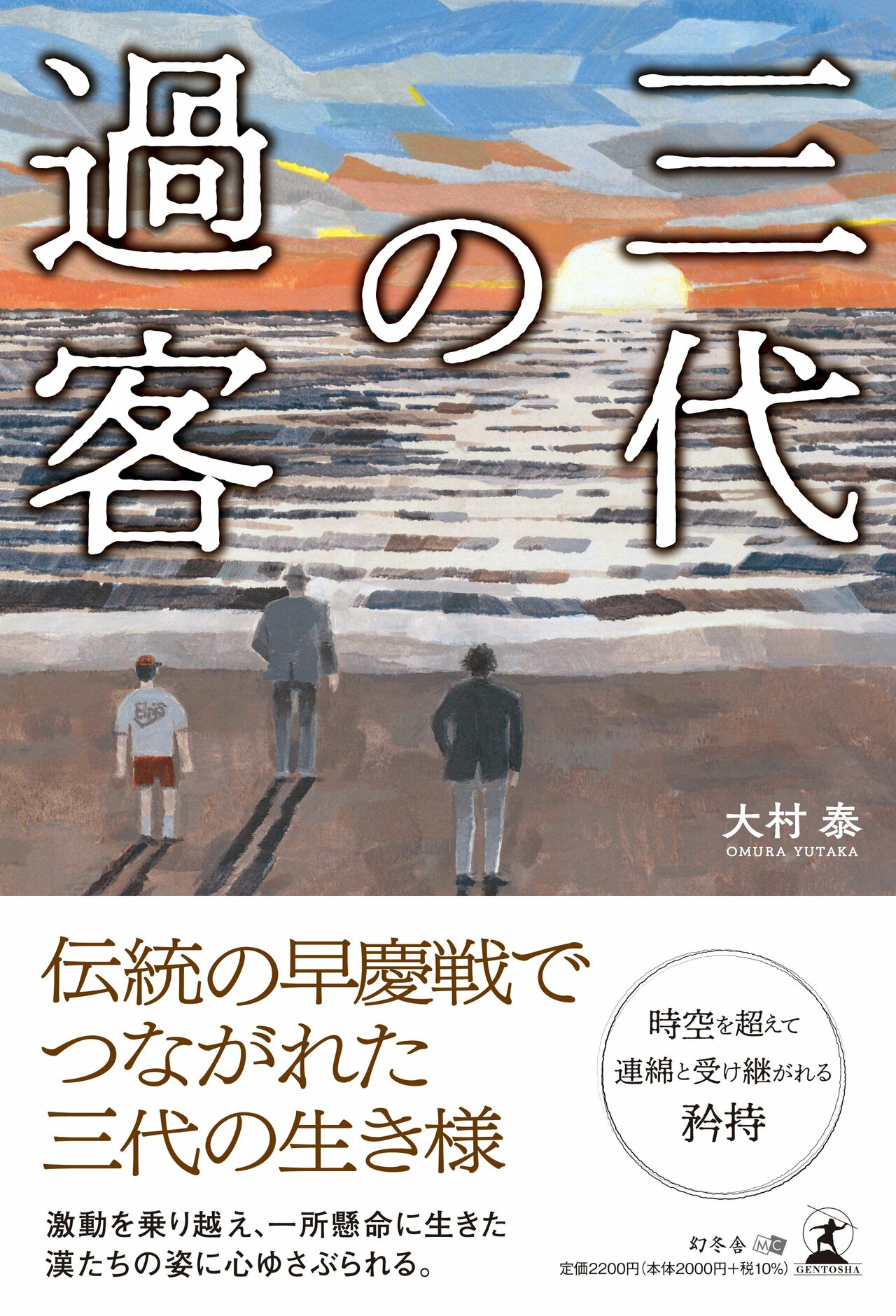

「甲子園まであと一勝」。長男諭(さとる)の弾むような報告を聞いたのは七月二十八日。早稲田の付属高校はすでに甲子園出場を決めている。勝てば慶応と早稲田の付属高校がそろい踏みだ。大学の「最後の早慶戦」は昭和十八年(一九四三年)。あれから六十二年の歳月が流れている。