この比率は前記の「フォーチュン500」と比べるまでもなく、非常に低いと言わざるを得ない。 このことから分かるとおり、日本企業では、物流を所掌するのは多くの場合、物流部長など「部長級」または「課長級」の企業が大半だということである。言い換えれば、「日本では物流のトップが役員になれない」ということでもあり、これは日本企業における物流軽視の傾向を、非常に分かりやすい構図で示している。

なぜ日本でCSCOが根付かないのか

これまで見てきたとおり、日本でCSCOが定着していないことは確実であるわけだが、では、その原因は何だろうか。「物流軽視」が一つの(重要な)要因であることは確かであるが、それがすべてではない。筆者が特に指摘しておきたいのは、日本の雇用環境の影響である。

周知のとおり日本企業(特に大企業)では、現在でも新卒一括採用(的な)雇用慣行が主流である。そのため、役員への就任というイベントを、社内における出世レースの文脈と切り離して議論することは難しい。会社員がキャリアを通じて高い成果を上げたうえで、様々な幸運があって初めて射止めることができるのが役員というポストであり、そこに至るまでには激しい社内競争が繰り広げられるというのが、人事的な文脈における実態である。

このような「社内ポスト」として役員を位置づけると、CSCOのような職位が成立する難しさを、容易に想像できる。というのも、多くの企業では物流部門は少人数で運営されているうえ、物流専門職のような採用を行っている企業は極めて少ない。

そのため、そもそも物流に特化したキャリアパスが企業内に存在しない場合が多い。つまり、物流部門で出世して役員になる、という、その前提自体が成り立ちにくいのである。この点は、前述のグローバル企業におけるCSCOの多くが、複数の企業を渡り歩きながらキャリア形成を行っていることと対照的である。

CSCOの不在はガバナンス上の問題でもある

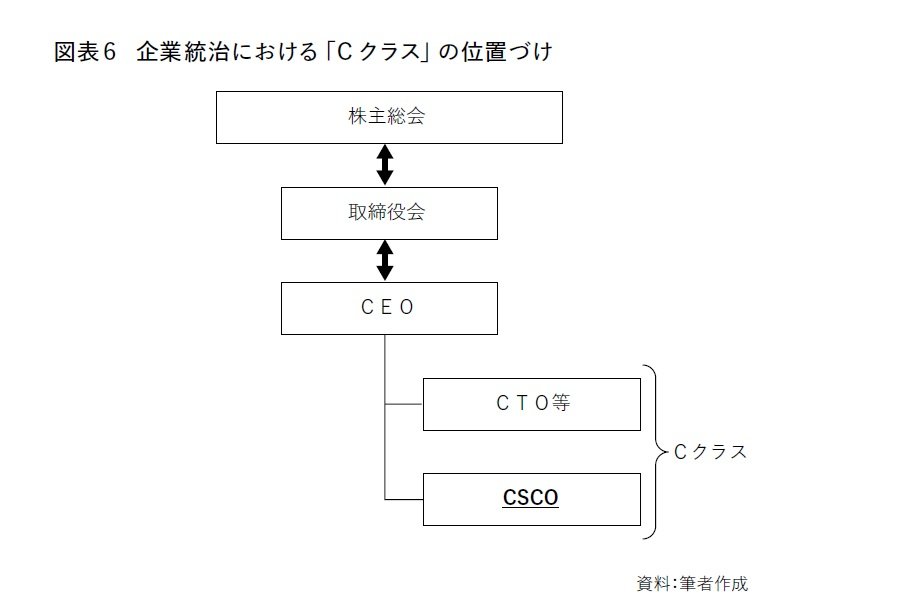

しかしながら、このような実態が、現代における企業統治のあり方と相容れないことも指摘しておかなければならない。CSCOをはじめとした執行役員は、株主総会により選任された取締役会のもとで経営を執行し、取締役会に報告するというのが、企業統治の大前提である(図表6)。

このような前提に立つ限り、どのような執行役員が必要であるかは、企業全体の資本効率あるいは企業価値向上の観点から、取締役会が決定するのが本筋であり、前述のような社内事情は二義的な論点でしかない。

【イチオシ記事】何故、妹の夫に体を許してしまったのだろう。もう誰のことも好きになれないはずの私は、ただあなたとの日々を想って…

【注目記事】娘の葬儀代は1円も払わない、と宣言する元夫。それに加え、娘が生前に一生懸命貯めた命のお金を相続させろと言ってきて...