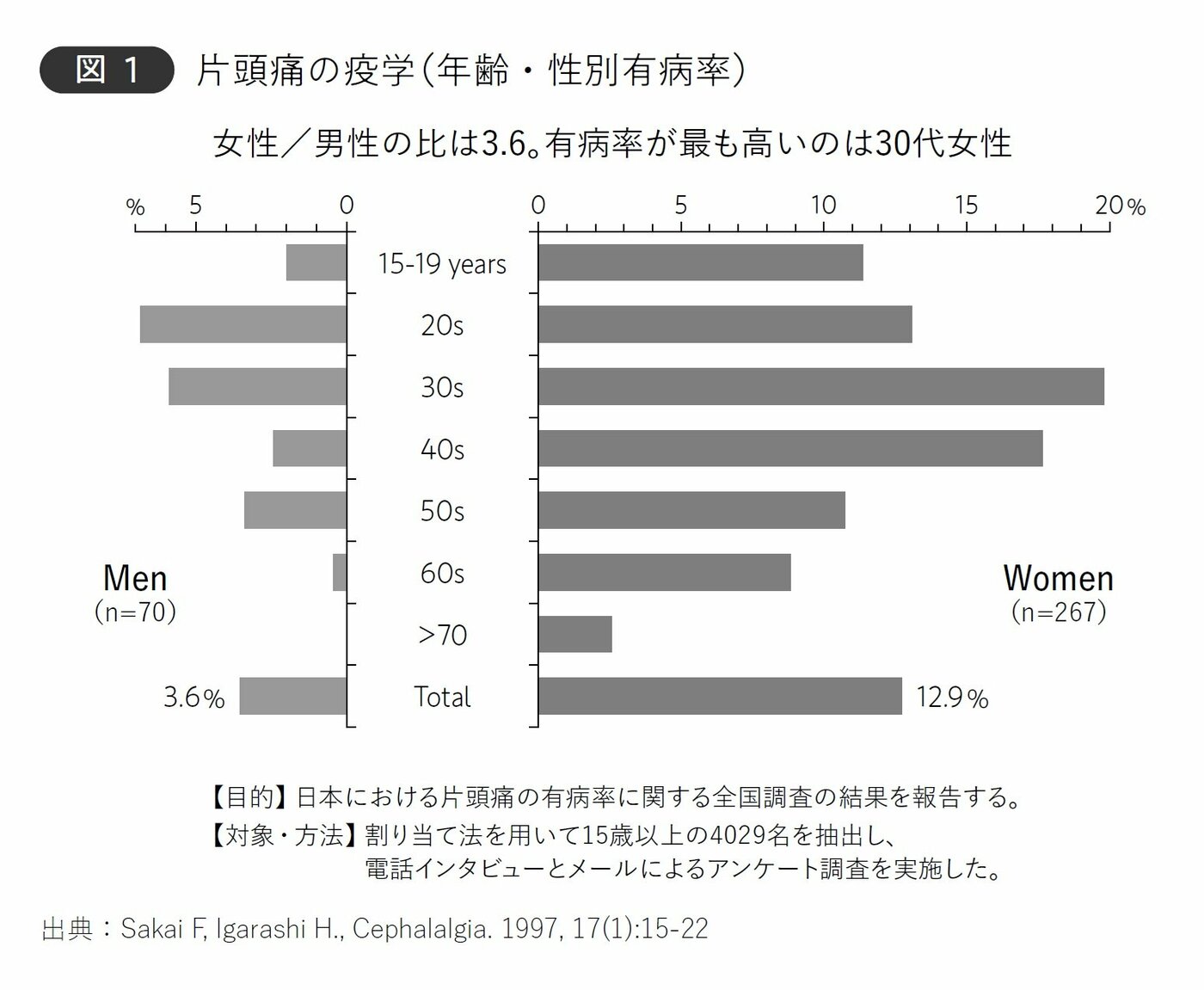

片頭痛は20~40代の女性に起きやすく、30代の女性では5人に1人が片頭痛もちです(図1)。遺伝することもよくあります。お母さんが頭痛もちだと娘さんは50%くらいの確率で片頭痛が遺伝します。

片頭痛のメカニズムは全て解明されているわけではありませんが、「三叉神経血管説」が有力とされています。何らかの刺激により三叉神経に興奮が起こり、CGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド)などの物質が放出されることで、脳の血管が拡張、炎症を引き起こし、痛みが生じるというものです。

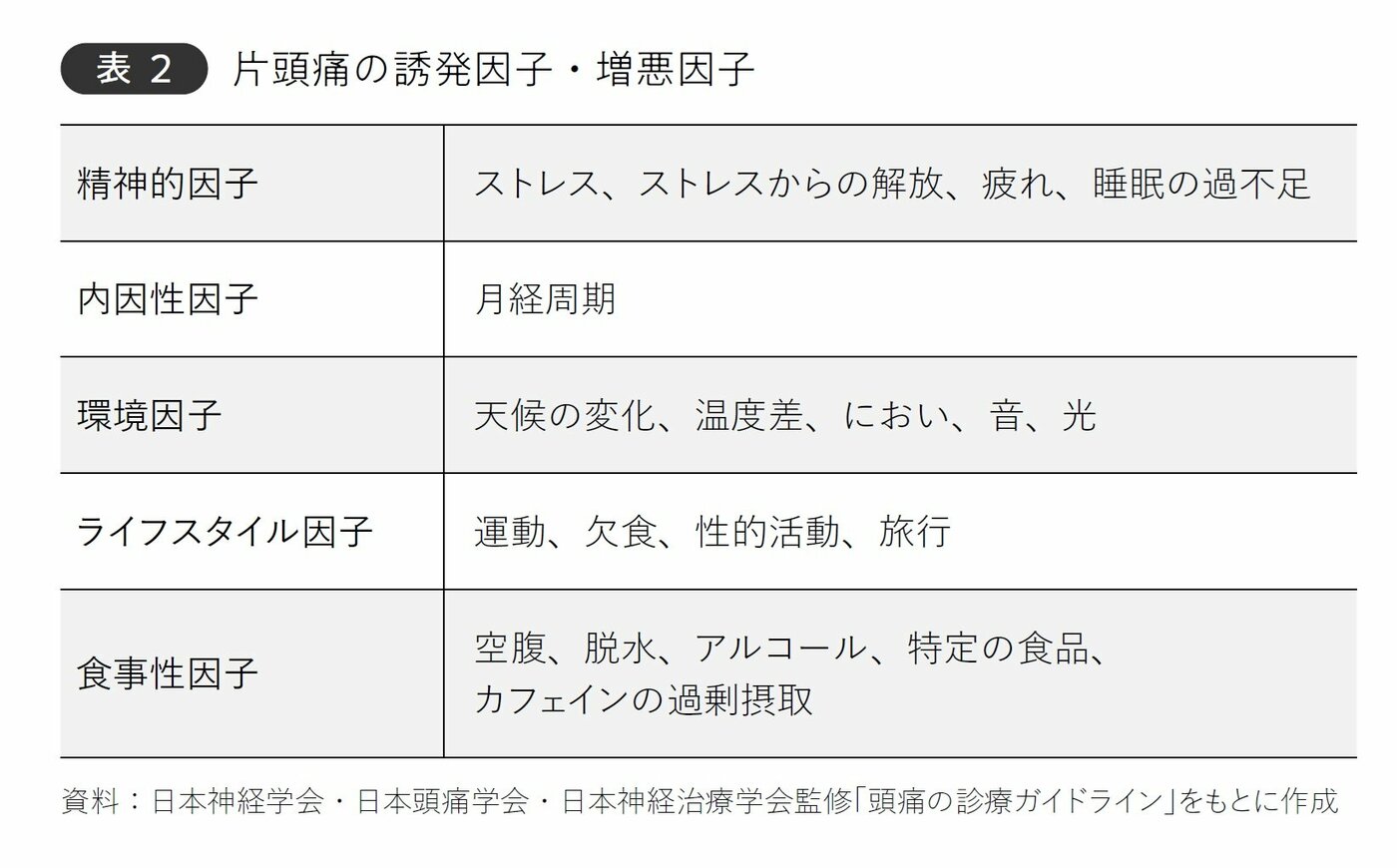

誘因となる刺激は患者さんによって異なりますが、やはりストレスが大きな誘因で、厄介なことにストレスから解放されたときのリラックス状態も片頭痛を誘発します。さらに女性の場合は女性ホルモンの変動が大きく関係しているため、生理のある年代(妊娠適齢期)の女性に多いです。

そして更年期になるとホルモンのバランスが不安定になることで、さらに片頭痛が悪化(顕在化)することがあります。片頭痛の誘発因子、憎悪因子を表2にまとめましたので、参考にしてください。

コラム2

なぜ「片頭痛」という名前になったの?

片頭痛とは反復発作性のつらい頭痛です。片頭痛の半分は頭の両側が痛くなります。なにゆえに頭の両側に起こることもある頭痛に「片頭痛」という病名が付けられたのでしょうか。

今から2000年近くも前に当時の医学の最先端地域であった、小アジア(トルコのアジア側)にガレヌスという有名な医師がいました。ガレヌスは頭の半分が痛む頭痛のことにヘミクラニア(Hemicrania:頭の半分の意味)という名前を付けました。これが長い間にミグニラニア、ミグレイン(migraine)と変遷していきました。

1603年刊行の『日葡辞書(日本―ポルトガル辞書)』の全訳本によると、そこにはFenzzutcu(ヘンヅツゥ)が載っているではありませんか。

ということは当時日本人がこの言葉を使っていた証拠になります(当時の日本は「へ」を「フェ」と発音していました)。徳川家康もフェンヅツウと言っていた可能性があります。

1943年(第二次世界大戦中)に日本医学会用語集が編纂されました。この際、migraineを語源に遡って「偏頭痛」ではなく「片頭痛」と訳しました。

ところが1955年の広辞苑は偏頭痛を採用しました。そのため一般的には偏頭痛が流布しました。しかし、医学では「片頭痛」が正式の用語なのです。2008年の広辞苑第六版でやっと偏頭痛と片頭痛が併記されました。ややこしいことに中国では「偏頭痛」が正式の医学用語になっています。

【イチオシ記事】ずぶ濡れのまま仁王立ちしている少女――「しずく」…今にも消えそうな声でそう少女は言った

【注目記事】マッチングアプリで出会った男性と初めてのデート。食事が終わったタイミングで「じゃあ行こうか。部屋を取ってある」と言われ…

【人気記事】「また明日も来るからね」と、握っていた夫の手を離した…。その日が、最後の日になった。面会を始めて4日目のことだった。