暫くして慌ただしい行為が終わったとき、瑞江はその最中に声を立てたことを恥じていた。いつもとは違う夫の荒々しい営みに、不覚にも快楽が極まり四肢がしびれたようになり堪(こら)えきれなかったのだ。

激情が過ぎ去り猛之進が離れると、瑞江は急に己の白い下肢が今まで悦びに打ち震えていたのを汚(けが)らわしく思えた。起き上がり急いで身繕いをすると硬い表情で行灯の灯りを見詰める猛之進の前に座った。

「良いか、瑞江……心して聞くのだ」

猛之進のそれらしい様子がどことなく捨て鉢に見えるのを、瑞江は不安な面持ちで受け止めようとしていた。

「まさか……?」

「うむ、その……まさかだ。わしが斬ったのは弥十郎殿だ」

瑞江は兄の弥十郎が斬られたことを知り愕然としたが、直ぐに平静さを取り戻すと猛之進に詰め寄った。

「一体、何があったのです。ええ、おまえ様と兄者の気性を知れば、何れはこのようなことになるのではないかとそう思わないわけではありませんでした。ですが……何があったのかは教えていただきとうございます」

目尻を釣り上げそう訊いた。瑞江も気性の激しい女子(おなご)であった。それは弥十郎と同じ谷口の家の血を分けたる者の証でもあろう。

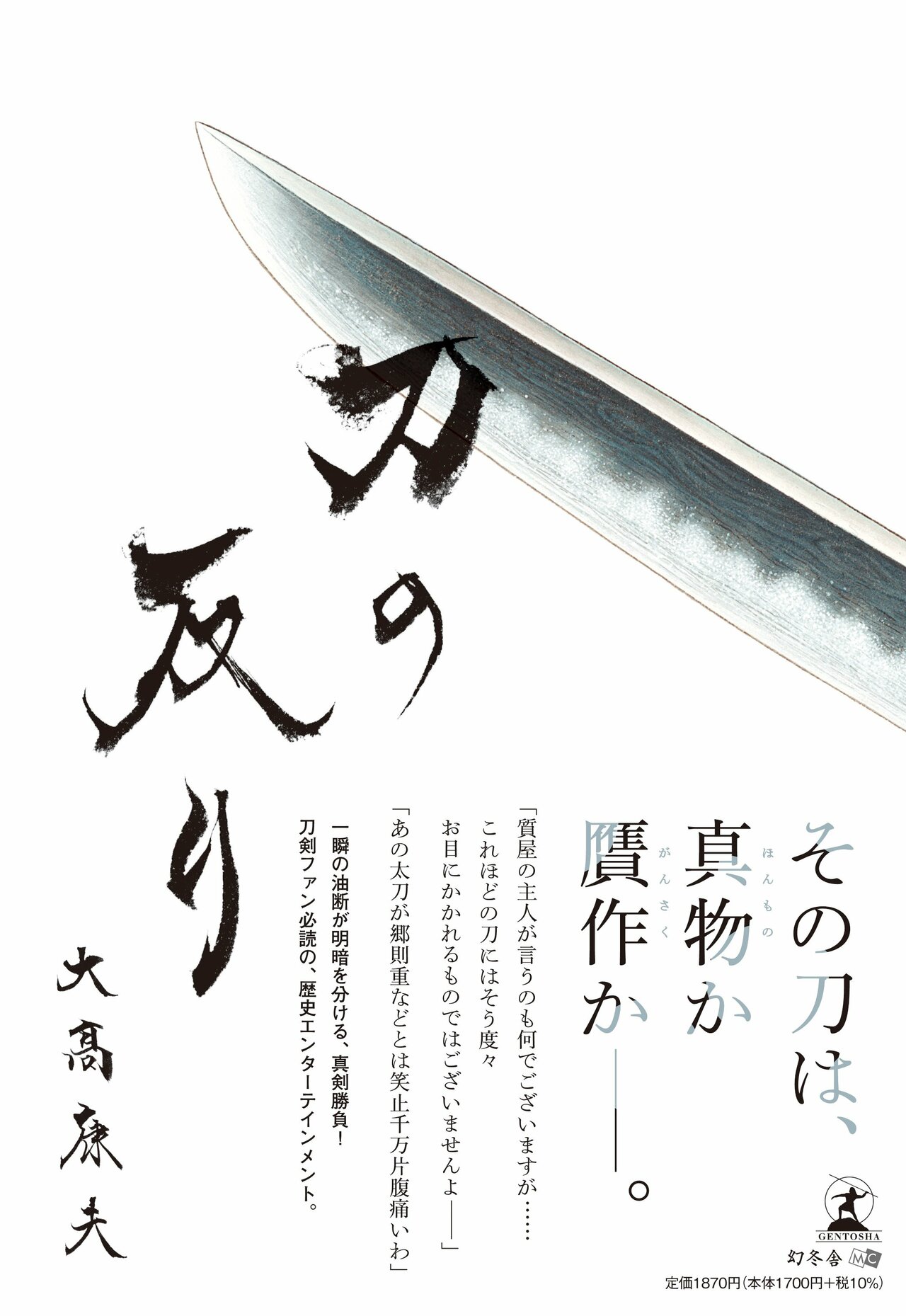

「争いの因(もと)は我が家の宝刀郷則重だ。弥十郎はわが家に代々伝えられてきた郷則重を紛い物だと言いおったのだ」

瑞江は、そのような瑣末(さまつ)な事で斬り合いをと、喉元にまで出掛かった言葉を飲み込んだ。瑞江の目の前に居る夫の猛之進には些細なことではないのだ。そのうえ、猛之進にとって弥十郎は天敵とも言える存在である。

同じように弥十郎にしてもそれは言えたことなのだが、事何かあれば口実などというものはどうにでもなろう。今の今に至るまで何事も無かったことの方が不思議なくらいなのだ。

「瑞江……言いたきことがあるのなら言うがよい。今聞いておこう」

【前回の記事を読む】自分の腹に刺さった脇差を信じられないものでも見たような顔付きで見詰めた。「命の遣り取りに卑怯などと言うことはないわ。何をしようと勝てば良いのだ」

【イチオシ記事】喧嘩を売った相手は、本物のヤンキーだった。それでも、メンツを保つために逃げ出すことなんてできない。そう思い前を見た瞬間...