国内旅行も原則自由に出来ず、例外として、豪商・豪農、無尽・講を利用した農民の、お伊勢参り・善光寺参り・おかげ参り・抜け参り等があった。

これは江戸時代、大名の反乱・倒幕運動を抑えるために、蓄財を予防・防止し散財させるため(江戸幕府は各藩が豊かになるのを防いだ。それ故藩が豊かになるのは問題だった)、参勤交代制度を作り(大名負担で普請もさせられた)、そのための宿場町を整備したが、これが大きかったと思う(今でいう旅のインフラ整備がなされたという事である。このため、藩主と付き添いの者は、国元と江戸を参勤交代で移動・旅する事は、制度上認められており、旅が出来た事は当然である。仕事としてではあるが、いったん国元を離れまた戻ってくるのであるから、これも江戸時代の例外的な旅の範疇に含めてよいと思う)。

ただし、江戸時代は、幕府が反乱・倒幕軍の移動を恐れ、意図的に大きな橋を架けさせず(限定された場所での橋ではない渡河の方法として、大井川渡し(人足渡し。多くのダムがある今の水量では昔の水量を判断出来ない)・江戸川の限定された場所での小船での渡しの矢切の渡し等が有名)、馬車を禁止(中山道の馬籠宿(島崎藤村の生家・記念館がある)は車の通れない山の中の坂道のでこぼこ・石段道に宿場町がある。

また箱根の旧東海道は石畳石段道でとても車では通行出来ない)し、また国禁の鎖国を犯し抜け荷・密貿易をしたり、倒幕のための大軍勢輸送を避けるため、大型船の建造・使用を禁止したため、徒歩か駕籠か小舟かで旅をするしかなかった。

旅の様子は、東海道中膝栗毛の滑稽本や、広重・北斎らの版画・浮世絵で見て取れる。松尾芭蕉も徒歩の旅だったが、芭蕉がなぜ当時国々を自由に旅出来たのかは、藩・幕府権力との関係で不思議である。

文学の人は、俳句の内容ばかりで、資金面を含めなぜ旅が出来たかを全然問題にしていない。色々憶測も働くが、本当の所は、どうだったのであろうか。

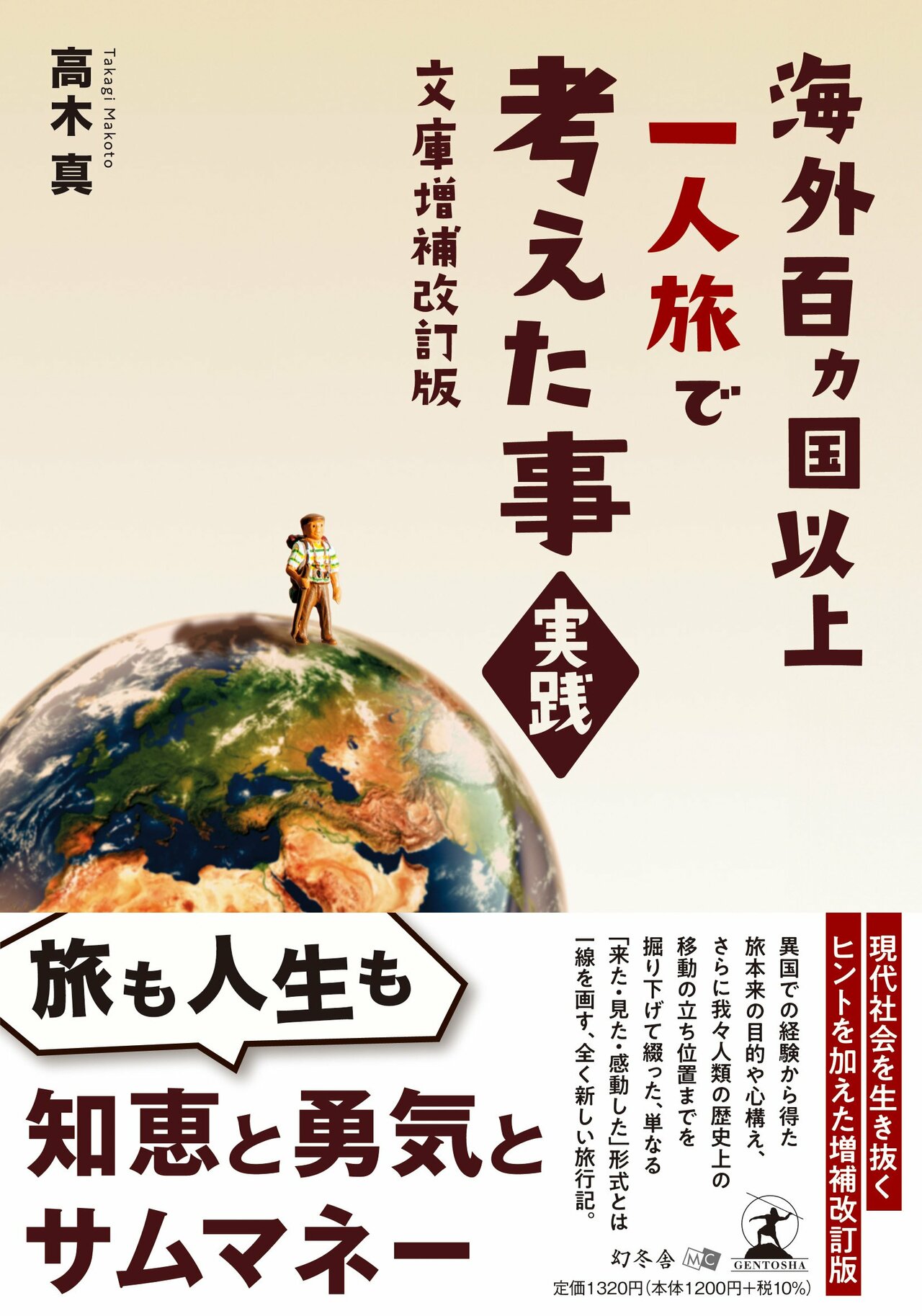

【前回記事を読む】100カ国以上、旅をしてきた。それは、単なる入国スタンプラリーではない。娯楽のための旅行記ではなく、「旅」そのものを考える。

【イチオシ記事】遂に夫の浮気相手から返答が… 悪いのは夫、その思いが確信へ変わる

【注目記事】静岡県一家三人殺害事件発生。その家はまるで息をするかのように、いや怒っているかのように、大きく立ちはだかり悠然としていた