翌日から、僕は心を入れ替えてすべてに全力で取り組むようになった。池永メモは毎日読んでいた。読めない漢字や英単語は一生懸命辞書をひいた。また、福田記者からはメールでよくアドバイスをいただけるようになった。

強豪中学と試合をするときは、マークすべき選手のことも教えてくれた。それをもとに真紀さんとともに相手を徹底的に分析して、池永メモをもとに英児とピッチングの組み立てについて相談した。すでに手話も上達していたから、意思疎通はスムーズだった。

「太郎、お前、変わったな。なんか分からないけど、すごくやる気じゃないか」

「いつまでもお前に頼りっぱなしというわけにはいかないからな、これからは、僕のサインに首を振るなよ」

「言うようになったな、お前も」

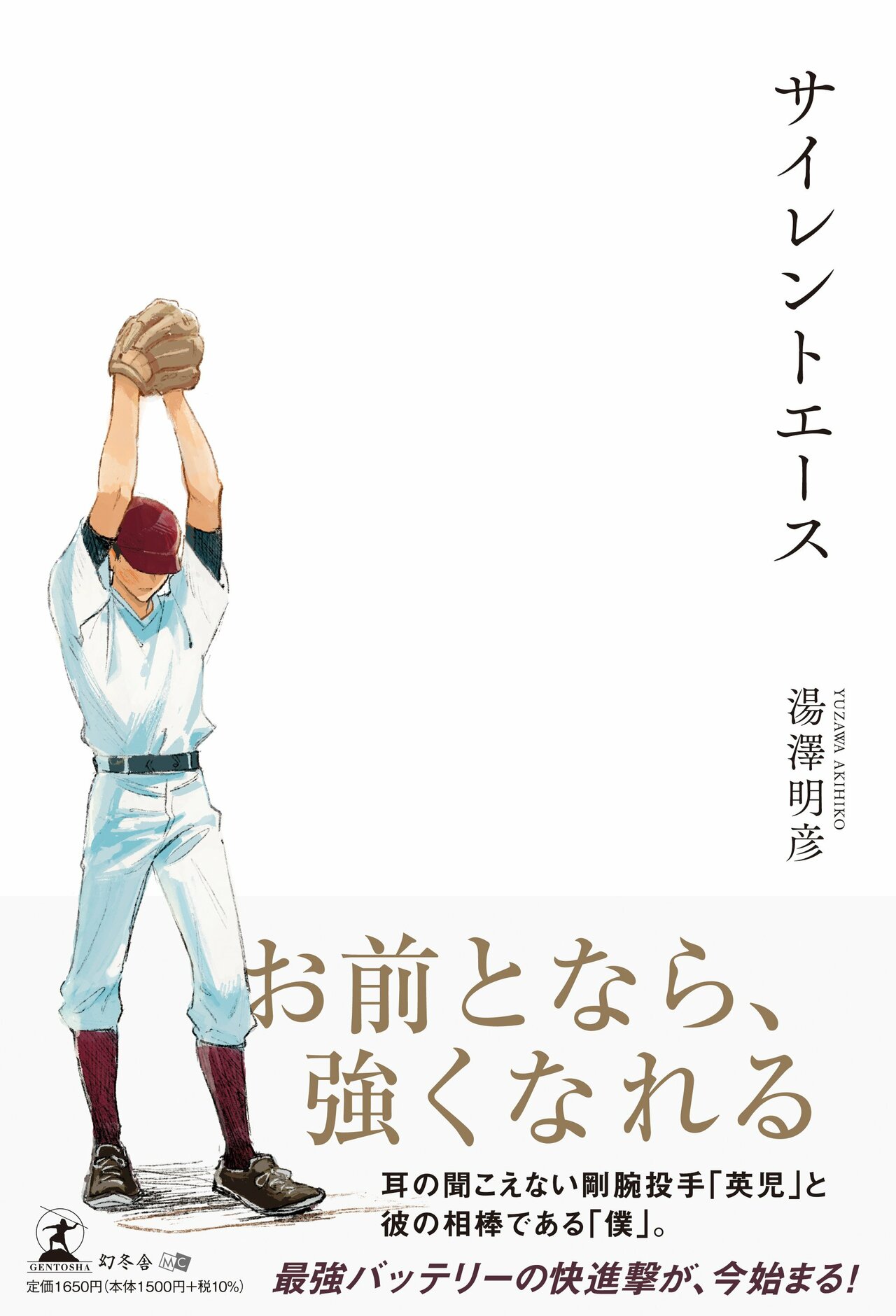

滅多に表情を変えることがない彼だったが、英児の手話からは、彼が喜んでくれていることが伝わってきた。そう、僕らは本当の相棒になったのだ。

僕は、さっそく母の仕事が休みの日に、夜7時に父が帰ってきてから進路の相談をすることにした。

「お父さん、お母さん、今日はちょっと相談があるんだ」

父は酒もほとんど飲まず、たばこもやらないまじめ人間で、優しい人物だ。二つ年上の母とは保険のセールスで出会い、そのまま結婚した。

【前回の記事を読む】「俺はもうだめだ。せめてこのメモを…」プロ野球選手を夢見ながらすい臓がんで亡くなった親友は、僕にノートを託して…