この小説を、聴覚に障がいを持たれている私のすべての友人たちに捧げます。

プロローグ

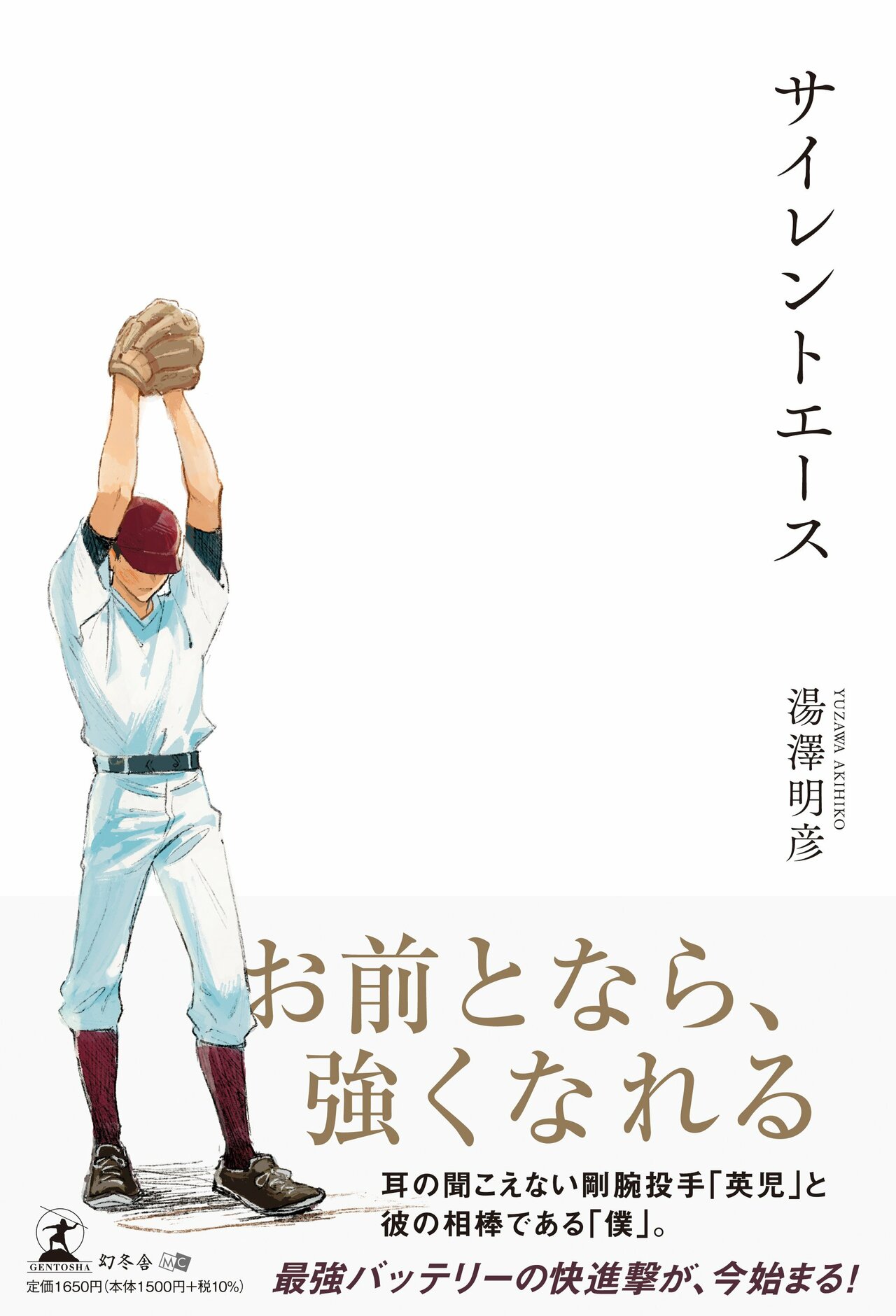

僕は炎天下のマウンドに立ち続けるその少年を、マスク越しに頼もしく見つめていた。

今日、もしこの試合に勝つことが出来たならば神奈川県の名もない県立高校が夏の甲子園に出場するというとんでもないことが起こる。

神奈川県は高校野球で全国最大の激戦区といわれている。隣の東京都は東西に分かれ2校が出場することが出来るが、きわめて高校が多い神奈川県では、甲子園の記念大会や春の選抜以外ではただ1校のみが出場を許されている。多くの学生を集めることが出来、練習場や設備がけた違いにそろっている私立高校を下して県立高校が夏の甲子園に出場することなど、常識では考えられない。

シード権すらない無名の神奈川県立日吉台高校は、昨年まではスポーツ新聞の記事にすらなったことがない。その日吉台を決勝まで導いたマウンド上の高校2年生、エースで4番の沢村英児(さわむらえいじ)には、ある特徴があった。

生まれたときから彼は音を一切聞き取ることが出来なかったのだ。中学校から同級生で同じ日吉台に進んだ17歳の僕には難しいことは分からないが、それは1万人に一人ともいわれる障がいなのだという。

彼が中学校でピッチャーとして頭角を現すと、最初それは美談として週刊誌に取り上げられ、僕たちが中学3年になったときには、新聞やテレビ番組の取材依頼が数多く学校に持ち込まれるようになった。しかし、英児はそのすべてを断るよう顧問の先生に頼んでいた。音を知らず、言葉を話すことが出来ない彼は、しかし凛として誇り高い少年でもあった。

「同情なんて、いらない」

僕は出会った当初手話が出来なかったので筆談やパソコン、スマートフォンのメールで英児と会話していたが、彼は障がい者として色眼鏡で見られることを毛嫌いしていたのだ。

中学でも県大会で何度もすごいピッチングをした英児だったが、野球の強豪校からのあまたの誘いに目もくれず、一般入試で神奈川県立日吉台高校に入学した。日吉台で1年生になったとき、たった一度だけ地方紙が英児のことを記事にした。

その記事を書いた記者の方は中学の頃から僕たちを追っていて、野球に関する様々なアドバイスをくれていたから、英児は記事を書くことを受け入れた。その記事のタイトルが、

『サイレントエース』

だった。その日から、いつしか英児を知る人は皆、彼をサイレントエースと呼ぶようになっていった。