プロローグ

マウンドに行ったときに僕がしたことは、英児の左手に指で文字を書くか、普段から決めているあるサインを出すことくらいだった。

肩を3回叩いたらカーブのサインを変える、お尻をポンと叩いたらそれ以降は変化球主体のピッチングに変えよう、そういう合図を決めていたのだ。時速150キロをはるかに超える速球が最大の武器である英児だったが、変化球もまた鋭いボールをいくつも持っていた。

並み居る強豪校の強打者たちのバットは面白いように空を切った。どんなに相手チームがやじを飛ばして撹乱しようとしても、無意味だった。英児には何一つ聞こえない。

ただ、その分、相手選手の心理を顔色一つで見抜く感覚が人並み外れていた。振りかぶったあと投げるまでの一瞬で打者の狙いを見抜いてサインとは違うボールを投げ込んできたことも幾度となくある。

中学からずっとバッテリーを組んできた僕はそれに慣れており、どんなボールでも、ほとんどを体で止めてきた。こうして7試合ですべての相手を完全にねじ伏せてきた。

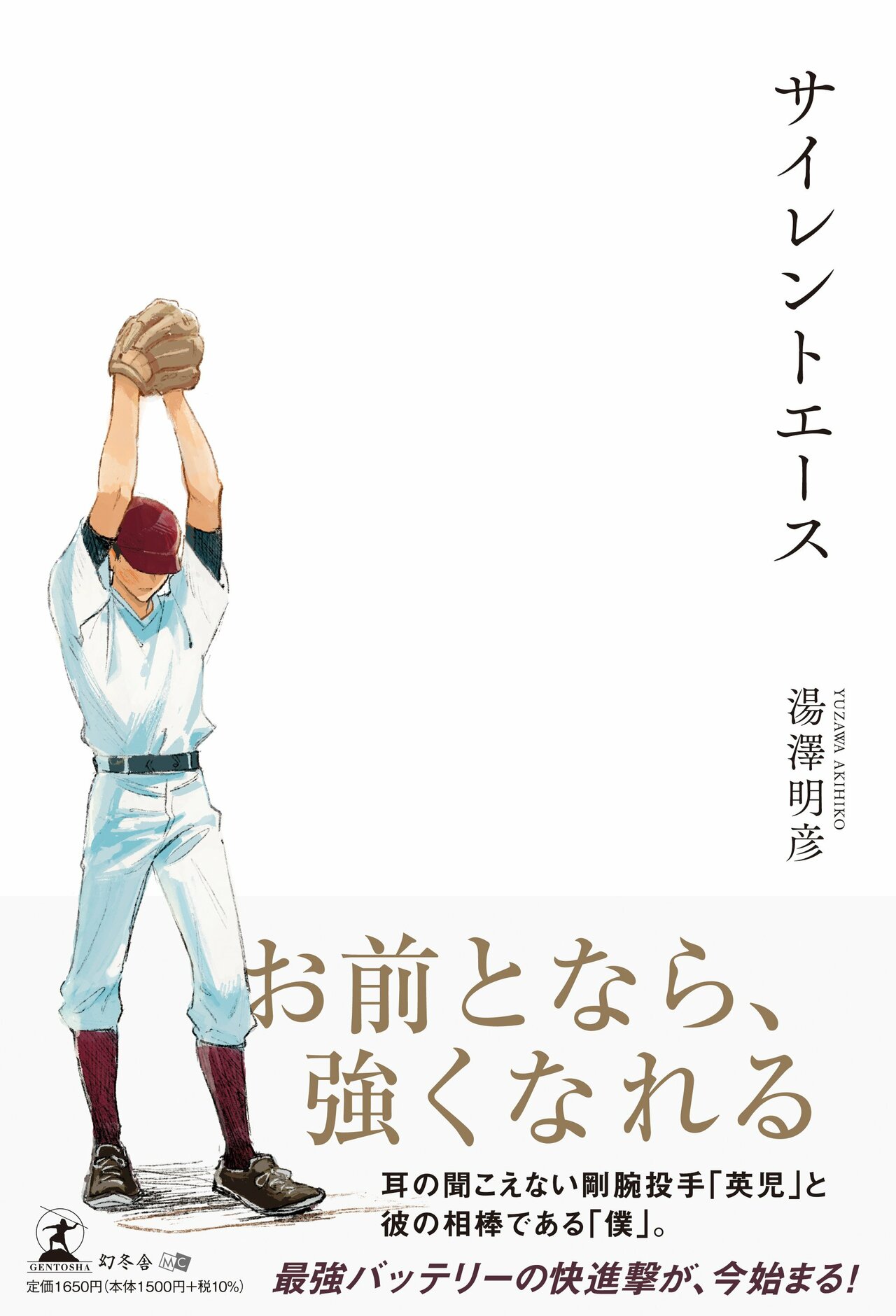

迎えた決勝戦の今日、炎天下のマウンドで英児は涼しい顔で肩を作っていた。相手はその年の春の選抜で準優勝した天下の名門、明王大付属湘南高校だ。世間の誰一人、日吉台が勝てるなどとは思っていないだろう。たった一人、マウンド上の英児を除いては。

「お前には試合開始のサイレンも、主審のプレイボールを告げる声も聞こえない。でも、大一番が始まるぞ、やってやろうぜ、相棒よ!」