「学生運動の温床」になっているとして、文部省や大学当局の改革・解体攻撃の対象となった教養部は、大学の「教授―助教授(准教授)―助手(助教)―院生―学生」という講座制のヒエラルキーにもかかわらず、学生にとっては、専攻の学科や学部を超えた自由で、活発な交流が可能な場でもあった。

そして、教養部自治会などを通して、幅広く多くの学生が結集し、危急の社会的な問題などに対して抗議行動を起こしたり、社会的に意見を発信していく場でもあった。

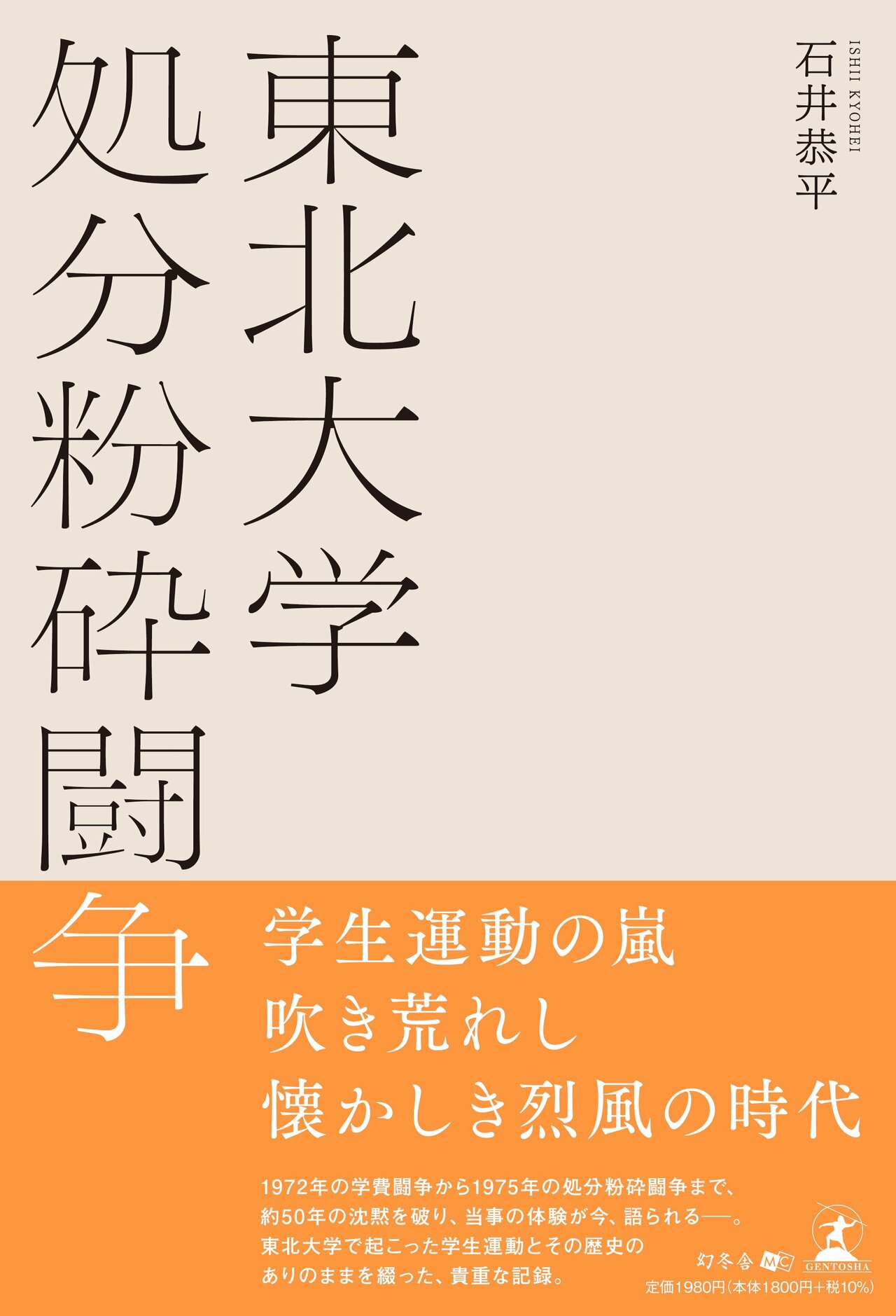

ところが、政府や大学当局は、1969年頃の全国的な学生運動の高揚を教訓として、「教養部解体―講座制」へと徹底的な学生分断を行っていく。

東北大学においても、1969年頃からすでに始まった、教養部を廃止して、紛争のない大学にする中教審路線がどのような歪みをもたらしたか。この軌跡をたどってみることは、大学とは何か、という問題を考えるときにヒントとなるはずである。

また、1960年代から1970年代の全国的に高揚した、大学紛争の一つのケーススタディにもなるはずである。だれでも自分の生きた時代から自由には生きられない。

ましてや、何らかの希望に燃え、未来に挑戦しようという熱い想いを抱いている若者にとっては、自分の生きている時代は、とても深い影響を及ぼすはずである。

同じように時代を懸命に生きようとした私たちの大学紛争の時代の経験も、きっと貴重なものになるはずである。沈滞しつつある現代的な状況の中で、社会的な孤立や分断ではなく、新しい共同性を回復することが、これからの社会変革の契機となると思われる。

これは、当時の処分粉砕運動の記憶を蘇らせようとする一つの試みである。これを一つの契機として、さらにいろいろな資料や証言が集まり、内容も充実して、その中から新しい発見と歴史の姿や教訓が見出されるならば、私にとってこれよりうれしいことはない。

【前回の記事を読む】若者には社会を自由に批判的に見ることができるという特権に吹き荒れた1960年代後半